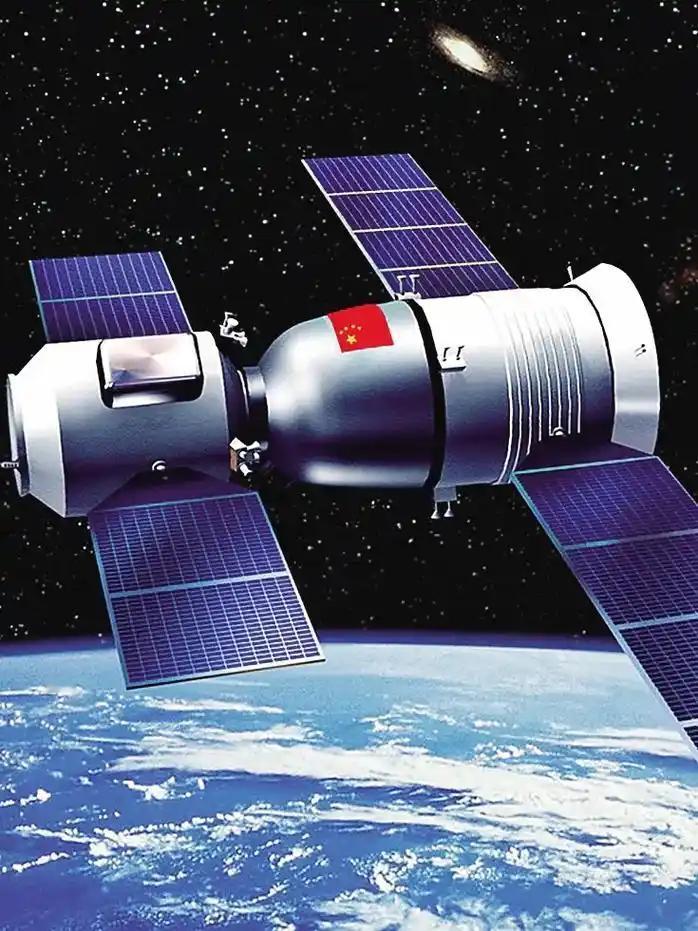

如果中美开战,美国直接瘫痪北斗系统,中国该怎么办? 其实,卫星导航系统的脆弱性并非秘密,1991年海湾战争期间,美国关闭欧洲地区GPS服务的先例,让全球意识到依赖单一导航系统的风险。 正是这种教训推动中国在2000年发射首颗北斗试验卫星时,就同步构建了“天地一体”的防御体系。 当美国国防部发出威胁言论后,2007年中国反卫星导弹试验的回应堪称教科书级战略威慑——用击毁废弃气象卫星的实战能力,明确划定了“太空红线”:攻击北斗等同于攻击GPS。 这种对等威慑逻辑至今仍是中美太空博弈的底层规则。 现代战争中的导航系统早已超越单纯定位功能,北斗三号系统提供的纳秒级时间同步服务,支撑着从金融交易到电网调度的关键基础设施;其军用P码加密信号更是火箭军“东风快递”的眼睛。 但中国并未将所有筹码押在太空段,地面500座深埋地下的增强基站构成“导航龙脉”,每个站点覆盖半径300公里,核爆级冲击波都无法摧毁。 2024年河南洪灾中,这些基站保障救援直升机在卫星信号中断时的精准导航,验证了极端条件下的可靠性。 太空攻防的本质是成本博弈,美国智库曾推演全面摧毁35颗北斗卫星的代价:需要动用80%的反卫星导弹库存,且中国快速补网能力可使系统在72小时内恢复基本功能。 相比之下,中国DN-3反卫星导弹对3.6万公里高轨的打击能力,意味着24颗GPS卫星更容易被“一锅端”。 而且北斗星座中6颗机动备份星的存在,这些卫星定期变轨的特性使其成为太空“幽灵”。 2024年演练中突然贴近GPS卫星的战术展示,实则是种非对称威慑,毕竟,机械臂破坏比导弹攻击更隐蔽且难以溯源。 电子战领域的较量更具技术含量,美军设想的电磁脉冲攻击面临双重反制:量子通信机通过纠缠光子实现抗干扰定位,而“信号刺猬”系统能反向追踪干扰源。 055驱逐舰在南海对抗中使用的天波雷达,本质是构建不依赖卫星的备用导航网。 这种“冗余设计”思维贯穿整个体系:当渔船使用北斗+惯性+地磁的复合导航时,单一系统失效已无法造成致命打击。 经济与科技的反制同样关键,中国掌控全球90%稀土精炼能力,F-35战机需要的钐钴磁体、激光武器依赖的镧系元素都依赖中国供应链。 当波音飞机使用的钛合金60%来自中国时,太空对抗的成本计算就变成了全球产业体系的复杂函数。 国际政治维度上,北斗服务的138个国家构成天然防护网。2023年中国与阿拉伯国家建立的联合卫星地面站,将导航服务深度嵌入“一带一路”基础设施。 这种全球化布局意味着攻击北斗不再仅是中美问题,而是对全球公共产品的破坏。就像美元霸权依赖SWIFT系统一样,北斗的国际用户群体正在形成新型太空治理联盟。 历史经验昭示,大国博弈从不是单一领域的较量。 当东风-26导弹瞄准关岛基地时,当“快舟”火箭整装待发时,当福建舰电磁弹射器依赖北斗定时时,这些要素已编织成相互咬合的战略齿轮。 核潜艇之父里科弗曾言:“和平时期的准备程度决定战争初期的生存能力。” 北斗系统背后是20年构建的立体防御生态,从甘肃沙漠深处的地波电台到同步轨道的机动卫星,从量子加密芯片到稀土出口管制清单,每个环节都在传递明确信号:摧毁北斗的代价将是瓦解美国自身太空优势的开始。 在这种精心设计的威慑平衡下,问题或许该反过来问:美国准备好承受失去GPS的世界了吗?