1996年,左宗棠之曾孙想回上海,写信给市委,请求分一套低楼层的房,却被他任上海副市长的女儿拒了。

左家祖辈的行善积德的为人处世方式,对左宗棠的成长产生了深远的影响。尽管家境并不富裕,乐善好施却是左家世代相传的家训。根据地方志的记载,左宗棠的曾祖父左逢圣为人诚孝,虽然家庭贫困,但仍坚持帮助他人。他在湘阴县高华岭设立了义茶亭,为过路行人解渴,积德行善。左宗棠的祖父左人锦和父亲左观澜同样也参与过慈善活动,他们开办了“仁风团”和“积谷仓”,在遇到饥荒时为当地贫困百姓施粥赈灾,散发粮食帮助灾民渡过难关。 湘阴民间流传着这样的故事:左宗棠小时候常随祖父和父亲一同外出施粥。有一天,当地的百姓调侃他说:“饥民吃掉你家粮食,你不怕饿肚子吗?”小左宗棠毫不犹豫地回答:“父亲教导我,饿一两顿不算什么,救人于困境才是最重要的。”从小生活在这样一个仁爱善行的家庭中,左宗棠耳濡目染,深受家教的影响,逐渐形成了崇尚节俭、广行善事的性格。 左宗棠深信“读书作人,先要立志”,认为立志是成就一生的关键。左宗棠自己的志向是“与天下同安”,并且有着“书生岂有封侯想,为播天威佐太平”的远大理想。他经常告诫自己的子女,要从小时候开始树立远大的目标,并随着年岁增长逐步提高志向。在左宗棠看来,子孙的首要任务就是要有远大的志向,并且要追求有实际意义的“实学”。 他明确指出:“志患不立,尤患不坚。”左宗棠认为,如果志向没有坚定,容易受到外界事物的影响,比如听到别人说的一些好话或故事,就会动心,立下志向,但一旦时间过了,原本的念头就很容易消失。这种缺乏坚定的志向,最终导致无法实现人生的目标。

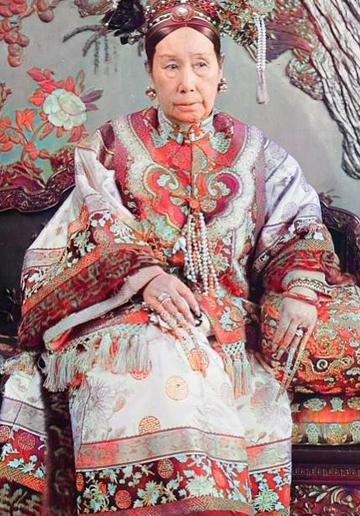

1996年的上海,一封来自重庆的信件寄到了市委。信的内容很简单,是一位年迈的医学专家希望能够在上海分配一套低楼层的房子。这位医学专家叫左景鉴,是中国近代名臣左宗棠的曾孙。 在上海工作生活多年后,左景鉴于1959年响应国家号召举家迁往重庆,为西部医疗事业奉献了近四十载光阴。如今年事已高的他,希望能够落叶归根,重返魂牵梦绕的这座城市。这个请求看似普通,却因为一个特殊的身份而格外引人注目——收到这封信的上海市政府中,恰有一位副市长是左景鉴的女儿左焕琛。 然而,这位身为副市长的女儿,对父亲的请求却未能应允。在给父亲的回信中,左焕琛婉拒了这个要求。她表示,作为一位政府官员,必须严格遵守相关规定,不能因私废公,即便面对至亲至爱的父亲也不能开这个特例。 这一幕,恍若时光倒流回到1959年。当时,左景鉴决定将上海的公房归还给国家时,年轻的左焕琛曾极力相劝。三十多年过去,父女二人的角色仿佛对调:曾经不解父亲决定的女儿,如今以同样的理由回绝了父亲的请求。 这封被拒的信,超越了简单的房屋分配问题,它是左氏家族几代人坚守清廉操守的生动写照。从左宗棠守护边疆的丰功伟绩,到左景鉴毅然西迁的无私奉献,再到左焕琛恪守本分的严格自律,每一代人都在用实际行动传承着"舍小爱,为大爱"的家风。

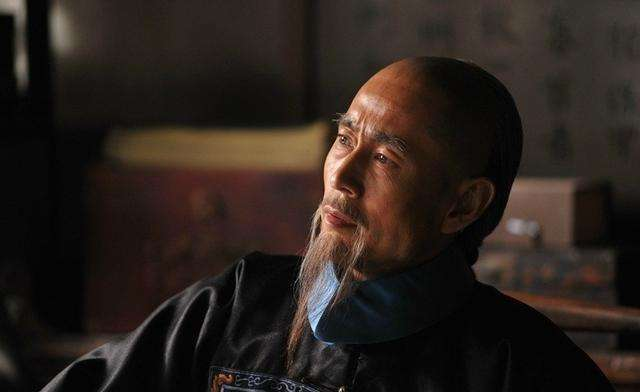

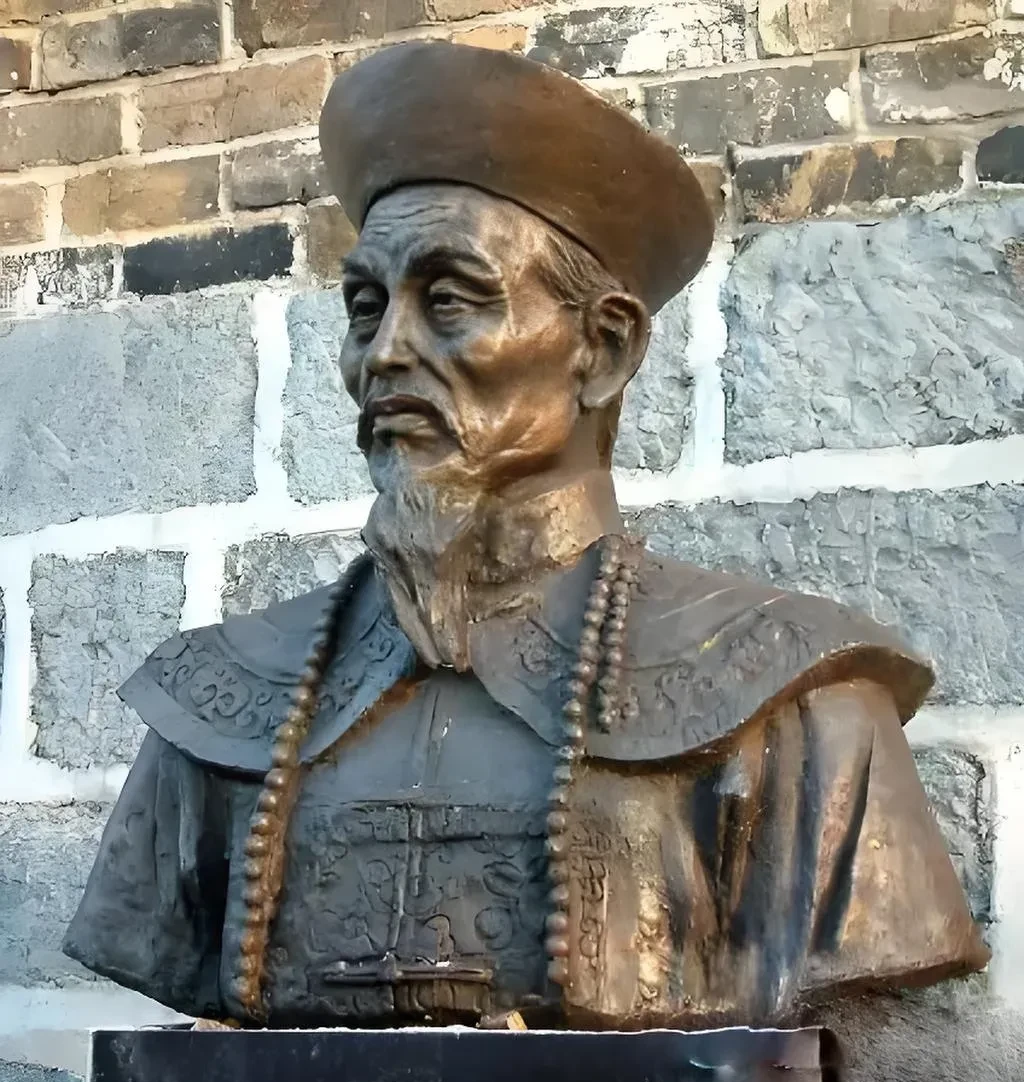

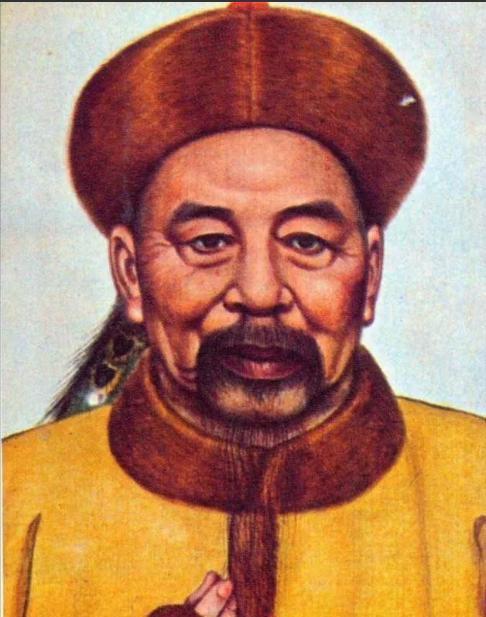

与曾国藩的性格截然不同,左宗棠性格刚烈,得罪了许多人。虽然在他仕途的过程中,遭遇了无数的攻击和诋毁,但从未有任何政敌指控他贪污受贿。湘军将领胡林翼曾这样评价左宗棠:“公一钱不私于己,不独某信之,天下人皆信之。”美国学者贝尔斯在《左宗棠传》中也提到:“左宗棠在所有的指控中,唯独没有涉及贪污公款。”即便是他的最强对手,也无法指责他从公款中挪取一分钱。 左宗棠的西征新疆期间,他所积攒的茶马使饷银被悉数用于军队的补给和物资,他自己则一丝不苟地保持清廉,誓言“我不愿意看到一人因饥饿死去,也不愿听到这种悲惨的事。”他的一生过得如同苦行僧般简朴,即使担任了督抚之职,依然保持节俭的生活习惯,严于律己。他曾说:“非宴客不用海菜,穷冬犹衣缊袍。”他十分看重节俭,认为只有这样,才能够脚踏实地。60岁生日前,他特地写信给家人,要求家里不得举办宴会,任何前来庆祝的亲朋好友都只能以平常酒席款待,不准主动延请。这种家教家风深深影响了他的一生。 在左宗棠的家书中,他强烈反对追求科名做官,提倡“耕读为本,自立自强”。他希望家人能艰苦奋斗,自食其力,依靠真才实学谋生,造福社会。他强调家族的廉洁清白,教导子孙“一芥不取,一尘不染”,要勇敢面对困难与挑战。“子弟欲其成人,总要从寒苦艰难中做起。”他在家书中也提到,家族应当有胸怀天下的担当精神,培养有大无畏的勇气与毅力。 左宗棠强调家风的重要性,认为家风比家教、家规、家法更为重要。一个好的家风会在潜移默化中影响子孙后代,正是这种影响力让家族得以世代兴旺。他认为,无论家族中后代才俊辈出还是平凡守常,只要家风不变,家族就能够历久弥新,保持稳固。他所倡导的“积德累善”不仅是家族的核心,也是他一生坚守的原则。通过这种理念,左宗棠不仅造就了自己的传奇一生,也为后代树立了榜样。