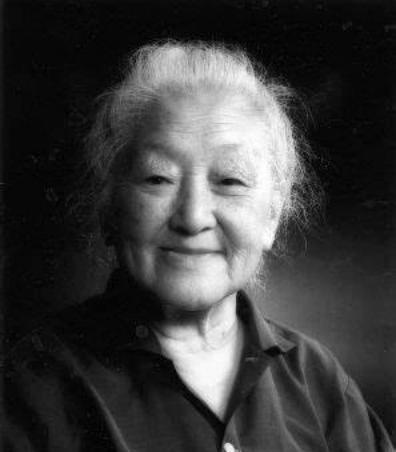

1978年,原子弹之父钱三强的妻子在菜市场摸了一下冬笋,售货员见她的衣服上布满了补丁,翻了一下白眼,不客气地说道:“老太太,买不起就不要乱碰,冬笋很贵的,碰坏了你赔不起……” 何泽慧,1914年出生在江苏苏州,家里是典型的书香门第。她爹何澄是个教育家,早年在日本留过学,思想挺开明,从小就给何泽慧灌输读书的重要性。她天资聪颖,1932年考进清华大学物理系,那时候女的学理工科少得可怜,可她硬是靠实力站稳了脚跟。1936年毕业,她成绩全系第一,第二名就是后来成了她老公的钱三强。这俩人从学生时代就注定是一对儿科学伉俪。 毕业后,何泽慧拿了山西军阀阎锡山的奖学金,跑去德国柏林工业大学深造。1940年,她在那儿拿下博士学位,研究的是子弹飞行的速度测量,成果不光学术上牛,还跟军事沾点边。二战那会儿,她在德国西门子公司和凯撒·威廉研究所干活,跟诺贝尔奖得主瓦尔特·博特搭档,钻研核物理。后来1946年,她又去了巴黎,进了居里研究所,跟居里夫人的闺女伊雷娜·约里奥-居里一起搞研究。在那儿,她发现了正电子跟电子的弹性碰撞,还跟钱三强一块儿搞出了铀核三元、四元裂变的重大发现。这玩意儿对核能和核武器的研究影响老大了。 1948年,何泽慧和钱三强放弃了国外的好日子,毅然回国。那时候新中国刚起步,科研条件烂得不行,实验室里缺这少那,连像样的设备都凑不齐。可这俩人就是憋着一股劲儿,要为国家干点大事。回国后,何泽慧先在中国科学院原子能研究所干,后来又去了高能物理研究所,专门搞中子物理。她领着团队建了中国第一座核反应堆,还参与了回旋加速器的研发,这些都是中国核弹、氢弹能搞出来的关键。 说到何泽慧的为人,那就一个字——朴实。她跟钱三强一样,日子过得特简单,从不讲究吃穿。那件1978年在菜市场穿的破棉袄,就是她日常生活的真实写照。她不是买不起冬笋,而是压根儿没把自己当回事儿,脑子里装的全是科学。她不爱张扬,也不图名利,赚的钱都花在研究上了,家里连件像样的家具都少见。这种生活态度,在那个物质匮乏的年代,其实挺常见的,可她身份不一样啊——中国核科学的顶尖人物,愣是活得跟普通老百姓似的。 何泽慧在科研上的贡献更是没得说。她组建了中国第一个中子物理实验小组,带着一帮人硬是做出了原子核乳胶探测器,这东西在当时国内压根儿没人搞过,直接填了空白。她还建了好几个实验室,培养了一大批搞中子物理和裂变物理的人才。中国第一颗原子弹能爆响,她的功劳绝对跑不掉。不仅如此,她还参与了氢弹的研发,硬核得很。 她这辈子没停过。1956年,她拿了中国科学院自然科学奖三等奖;1980年,当选为中科院院士。到了晚年,她也没闲着,老太太九十多岁了还在指导年轻人,传授经验。2011年6月20日,她在北京去世,97岁,走得挺安详。她留下的不光是科学成果,还有那种一心为国、不求回报的精神。 说起来,何泽慧跟钱三强这对夫妻,真是中国科学界的传奇。他俩一个研究核裂变,一个搞中子物理,互相搭档,成果一个接一个。可生活中,他俩低调得不行,连邻居都未必知道这俩人有多牛。1978年那次菜市场的事儿,其实就是她生活的常态。她不是装穷,也不是故意低调,而是真觉得物质不重要,科研才是她的一切。这种人,搁现在估计都少见。 何泽慧的成就,跟她的坚持和专注分不开。她在国外的时候,条件好得不得了,可她没留恋,回国后条件差得要命,她也没抱怨。她那股劲儿,特别感染人。她不光自己干,还带团队,培养后辈,把中国核物理的基础打得死死的。没有她那一代人的付出,中国哪能这么快搞出“两弹一星”啊。 再说说她那件破棉袄。其实那时候很多人衣服上都有补丁,可何泽慧不一样,她完全可以穿得体面点,但她没那心思。她跟钱三强都把工资上交,留给自己的就够糊口。有人可能会觉得,这么大科学家,至于把自己搞这么寒碜吗?可这就是她,活得真实,不端着,也不装。她用行动告诉大家,搞科学不是为了显摆,而是为了干实事。 晚年的何泽慧,身体虽然不行了,但脑子还清楚得很。她经常跟年轻人聊,分享自己的经验,还老叮嘱他们要踏实做学问,别浮躁。她去世前,还在关心实验室的事儿,这种对科学的执着,真不是一般人能比的。