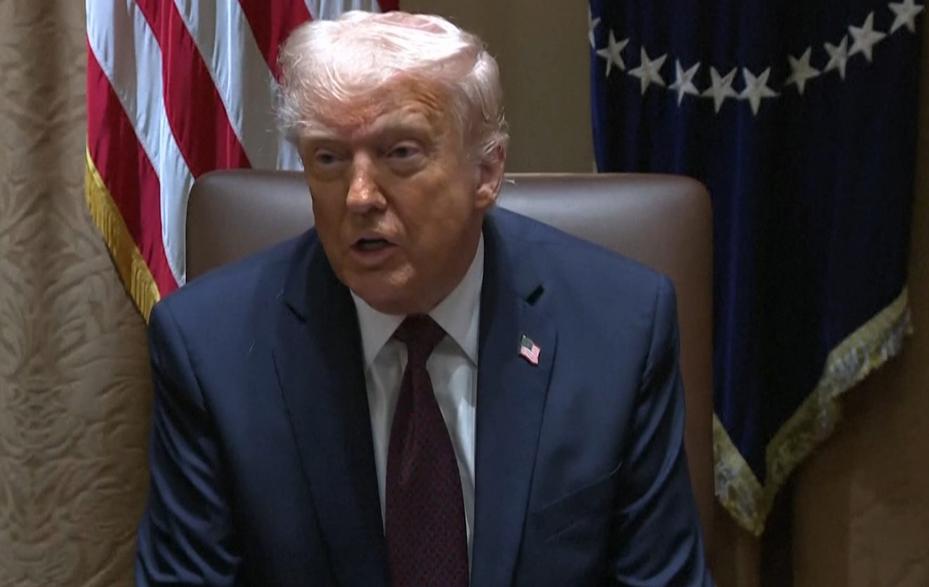

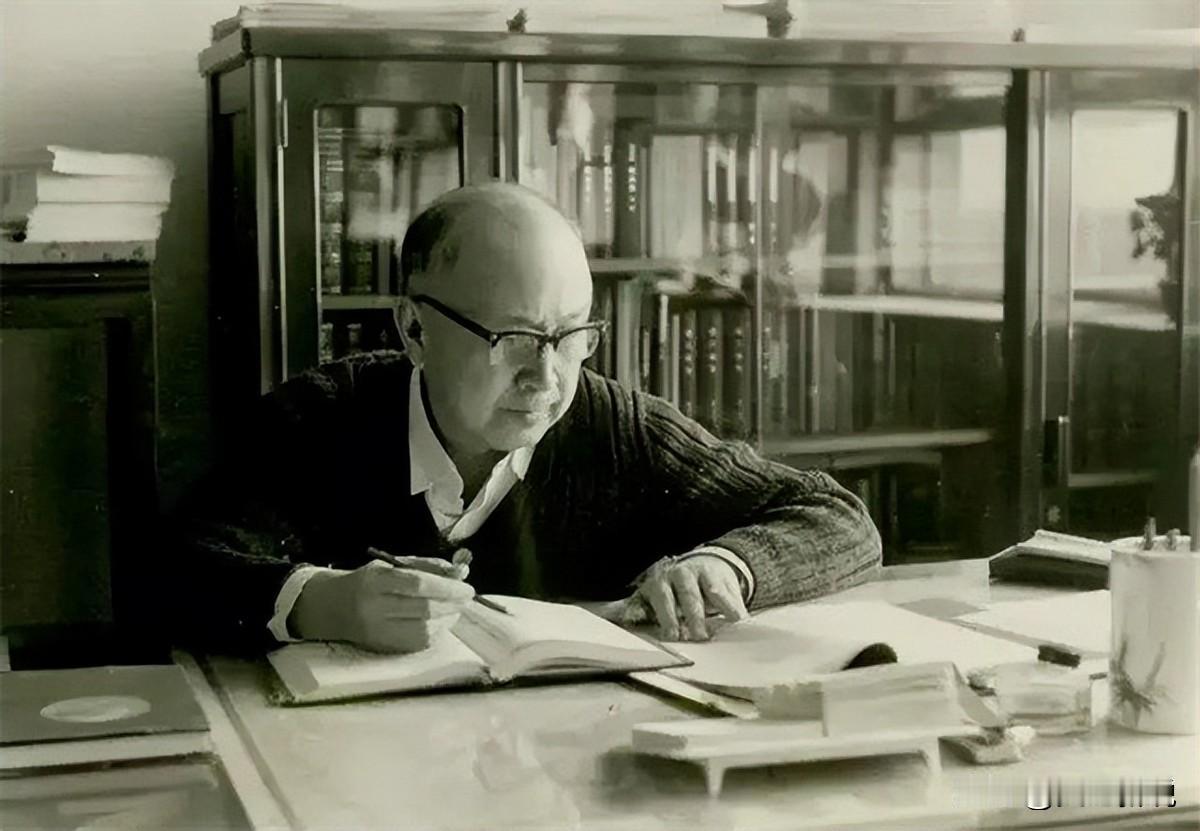

“我是美国人,不是中国的科学家!”2008年,钱学森的侄子钱永健公开澄清自己的身份,并坚定表示:“一个优秀的科学家,必定诞生于自由开放的社会!” 时光倒回几个月前,钱永健获诺贝尔化学奖的消息传遍中国,身为钱学森侄子、带着华人姓氏的他,让无数人振奋。 网络上,网友们称他为“中国之光”,媒体争相报道,仿佛他的成功是国家的胜利。 每个人都期待他以“中国人”的身份接受这份荣耀,然而,当他平静但坚定地拒绝“中国科学家”的标签时,这份狂热瞬间冷却,愤怒与不解席卷而来。 钱永健的立场,源于他的成长轨迹,出生于纽约,他是地道的美国人,父亲在美国扎根,他从小学到大学都在美国完成。 博士在英国剑桥拿下,之后在加州大学圣地亚哥分校完成诺奖研究,他的生活、论文、经费,乃至思维方式,都深深植根于美国。 中国的热情虽源自血脉,但对他而言,“中国科学家”的标签像一件不合身的衣服,与他的现实格格不入。 他提到的“开放社会”,则指向他成功的土壤,在美国,钱永健享有自由探索的空间,可以大胆尝试、从容失败。 他的研究无需迎合短期目标,而是靠长期积累开花结果,反观2008年的中国,科研人员常被繁琐的行政事务和论文指标绑架,难有余力追逐真正突破。 钱永健的话,点出了中国科研环境的痛点,这让人不禁思考:为何钱永健这样的才华,在美国而非中国绽放?答案藏在体系之中。 美国给予科学家耐心与资源,而中国的科研者常疲于应付考核与关系,钱永健的成功,映照出中国需要更宽松的土壤,让人才无后顾之忧。 但钱永健并未疏远中国,他多次表达对中国的期望,乐于与国内科研人员合作。 他的态度坦诚而温和:他是美国人,却不否认血脉,也不吝分享经验。 争议的喧嚣掩盖了他的善意,更让人们忽略了真正的问题。 中国的未来,不在于争论谁是“自己人”,而在于能否打造一个让人才心动的环境。 钱永健的故事,是警醒,也是希望—只有让科学家自由翱翔,中国才能迎来属于自己的星光。