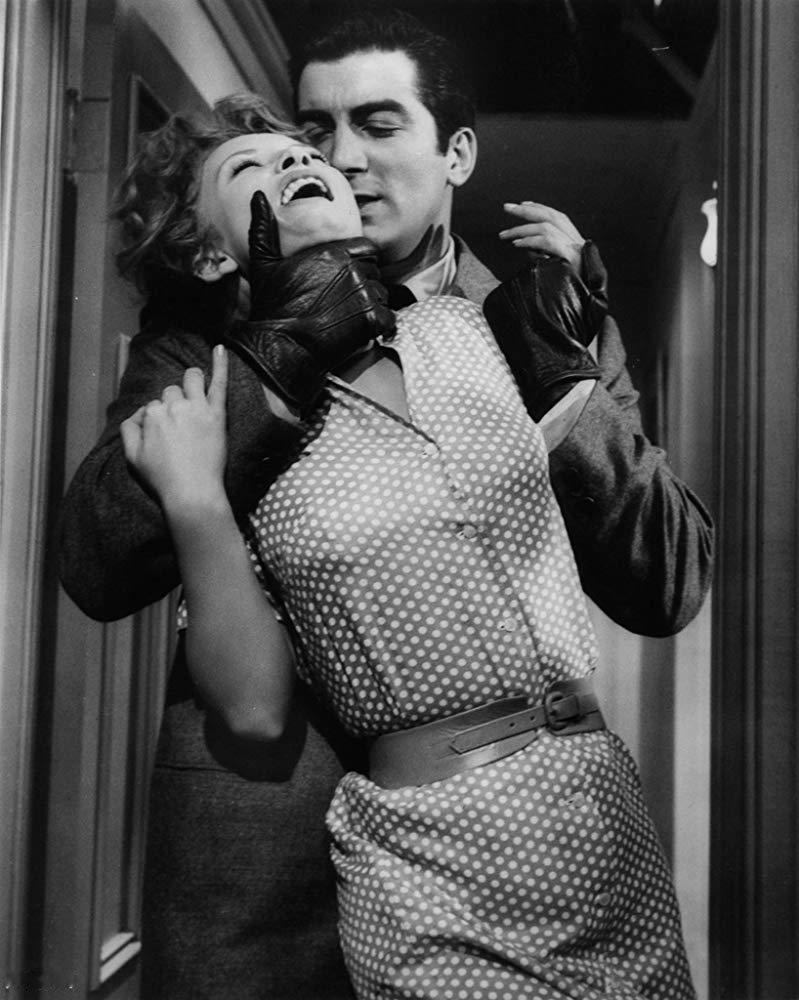

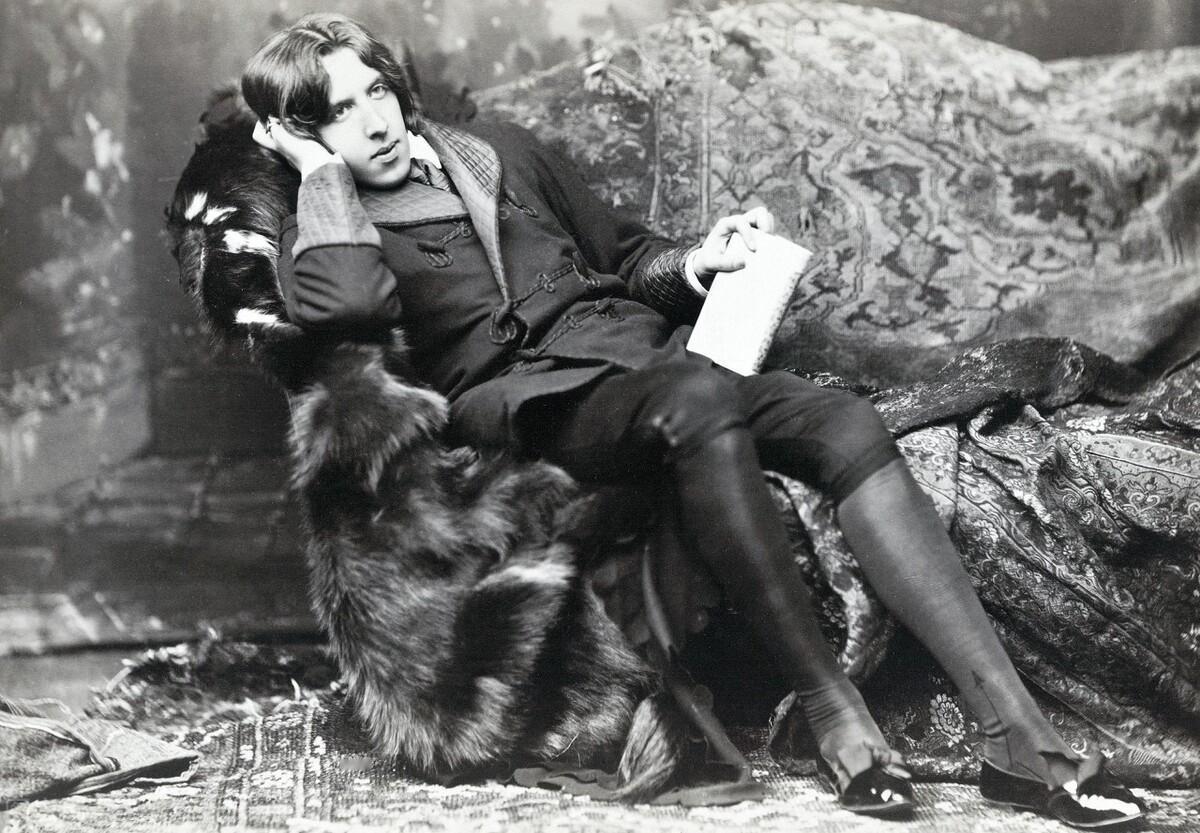

《第一次性革命》:18世纪欧洲如何颠覆千年性禁忌? 1690年,一位荷兰大使的办事员在日记中写道:“我从未想过,性可以如此自由。”这段私人文字,如同暗夜中的火星,点燃了18世纪欧洲的欲望狂潮。牛津大学历史学家法拉梅兹·达伯霍瓦拉的《第一次性革命》一书,将这段被遗忘的历史重新推向聚光灯下——原来,现代社会的性自由基因,早在三百年前就已埋下伏笔。 一、宗教枷锁下的性压抑:当通奸可能被判死刑 翻开中世纪的羊皮卷轴,每一页都浸透着对性的恐惧。在伦敦市政厅的档案里,1631年的判决记录触目惊心:一对偷情男女被当众鞭笞后,耳朵和鼻子被铁钳生生剪下。这种肉体刑罚并非极端个案,而是基督教文明对性道德严苛管控的缩影。彼时的欧洲,性行为被视作“灵魂的沼泽”,教堂法庭九成案件涉及通奸、卖淫等“淫乱罪”。 清教徒当政时期,这种压抑达到顶峰。《1650年通奸法案》直接将婚外性行为定为死罪,波士顿的断头台上,18岁的玛丽·莱瑟姆因偷尝禁果被绞死前,还在颤抖着告诫围观少女“以我为戒”。这种集体性的道德癫狂,恰如福柯所言:“权力通过规训身体来塑造灵魂。” 二、启蒙运动撬动性自由:从伦敦沙龙到哲学论著 当牛顿用三棱镜分解阳光时,欧洲知识分子也在解构千年性伦理。1730年,牛津导师马修·廷德尔在著作中公然嘲讽教会:“渴望女人就像渴望面包般自然,何罪之有?”这种惊世骇俗的言论,与亚当·斯密“看不见的手”理论形成奇妙共振——人性本能开始被赋予正当性。 城市的扩张成为催化剂。18世纪的伦敦人口突破百万,密集的巷道里,传统道德监督土崩瓦解。印刷术革命更让春宫图册与哲学论著并置流通,贵妇们捧着《芬妮·希尔回忆录》面红耳赤,街头小报用明星绯闻培养着大众的窥私癖。地狱火俱乐部的狂欢宴会上,权贵们一边讨论卢梭的社会契约论,一边与裸体舞女嬉戏——理性与欲望在此奇妙共生。 三、革命的双面性:自由背后的新枷锁 这场革命的成果令人瞠目:1800年英国非婚生子比例飙升至40%,雷诺兹画笔下的交际花成为社会名流,连苏格兰主教都公开宣扬“与十二个男人交往无伤大雅”。但达伯霍瓦拉敏锐指出:所谓性解放本质是白人男性的特权游戏。 在伦敦东区,怀孕女工仍会被押往感化院;同性恋者定期被送上绞架,奥斯卡·王尔德的悲剧半个世纪后仍在重演。更隐秘的压迫来自医学话语——当哲学家边沁为性少数群体辩护时,医生们正将“性变态”纳入疾病分类体系。这种新旧权力的合谋,恰如书中引用的民间谚语:“旧神退场时,新神已披上法袍”。 四、历史的回响:当18世纪遇见21世纪 站在2025年回望,这场革命留下的悖论依然鲜活。避孕套普及让肉体狂欢无后顾之忧,但Tinder式速食关系正在消解亲密本质;LGBTQ+群体赢得法律认可,但算法推荐构筑着新的情欲牢笼。正如书中所揭示的:每次性解放都伴随着新的规训,自由从来不是单向度的馈赠。 中国当下的性观念变迁,恰似18世纪欧洲的镜像投射。居高的婚前性行为比例,与1800年伦敦的私生子潮形成跨时空对话;社交媒体上的性观念论战,重现着当年哲学沙龙的思想激荡。但达伯霍瓦拉提醒我们:“道德革命从来不是线性进步,而是在放纵与禁锢间永恒摆动。” 合上这本厚达500页的性观念史诗,窗外的霓虹映照着深夜未眠的都市男女。当我们在约会软件上右滑时,或许该想起三百年前那些在绞刑架下偷欢的男女——他们用血肉之躯撞开禁忌之门,只为证明一个简单真理:对愉悦的追求,始终是人性最倔强的光芒。而如何让这光芒不灼伤他人,或许是我们这个时代必须解答的新命题。