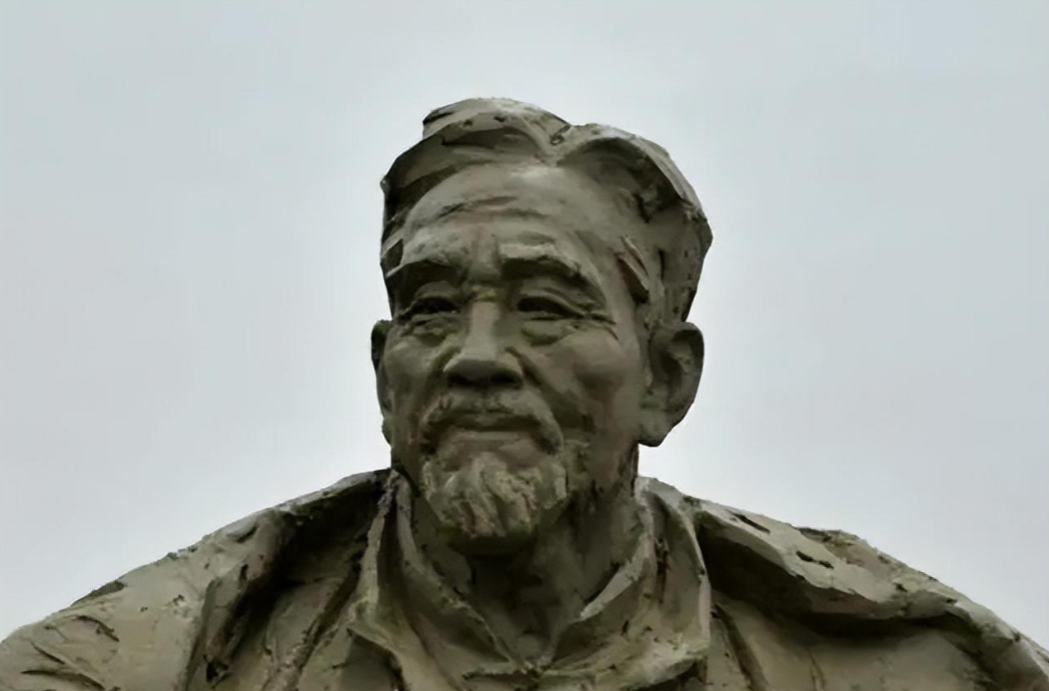

1934 年,农民杨荣显病重垂危,膝下八个儿子竟无人能来送终,毛主席得知后,亲自赶来:“我来当他儿子!” 杨荣显出生于贫苦的农民家庭,在晚清末年和民国时期经历了无数的国家变革和社会动荡。中国社会的底层人民长期受到外国侵略和内部腐败的双重压迫。年轻的杨荣显眼看着国家的苦难和家庭的贫穷,内心深受触动,但却无力改变现状。成年后,他结婚并育有八个儿子,尽管家境贫寒,但杨荣显仍旧教导他们保家卫国的重要性。 1934年,江西瑞金的秋意渐浓,风中夹杂着落叶的苦涩味道,天空显得格外灰暗。在这个收获季节里,一个简陋的农村小屋内,杨荣显正躺在床上,生命似乎随时都可能消逝。房间内部简陋,只有一张木床和几件破旧的家具,窗外的风声和偶尔传来的鸡鸣声,增添了几分凄凉的氛围。 当地的村民们对于这位老人的处境感到同情,他们时不时会来探望,为他送来些简单的食物和水。但无论村民们怎样努力,都无法替代那八个儿子的缺席。老人的面容显得憔悴,皮肤如同粗糙的树皮紧贴在骨架上,呼吸微弱而低沉。 就在杨荣显生命垂危之际,一个意外的访客到来了——毛泽东。毛主席身着一件普通的灰色中山装,步履匆匆地来到了这间土坯房。他的到来让整个村庄都沸腾了,村民们窃窃私语,对这位伟大领袖的突然造访感到既惊讶又敬畏。 毛主席走进房间,他的脸上带着严肃而深情的表情,直接走到杨荣显的床边。他轻轻地握住老人的手,这个动作虽简单,却蕴含着深深的人文关怀。屋内的空气似乎都凝固了,只剩下他们的呼吸声和窗外愈发强烈的风声。 毛主席低下头,声音低沉而有力:“杨老,我听说您的情况后,特地来看看您。听说您的儿子们都不能回来,那我就来当您的儿子,陪在您的身边。”这番话语虽然简单,却如同春日的暖风,温暖了整个屋内的氛围。 老人听到这话,眼角露出了泪光。尽管他身体虚弱,但在听到国家领导人如此深情的承诺后,心中无疑感到了一种难以言喻的安慰。毛主席并没有因形式而来,他真的在老人床边坐了下来,轻声询问老人的需要,并指示随行的卫士和医疗队给予必要的照顾。 每当晨曦初升,或是夕阳西下时,村庄的小路上都能见到毛主席那熟悉的身影。他总是穿着一件朴素的中山装,步伐坚定,从村头走到村尾。虽然他的日程排得满满的,但他总能找出时间,来到杨荣显的床边,与这位临终的老人共度时光。 他坐在床边,轻声与杨荣显交谈。有时候,他会讲述一些前线的新闻,将那些英勇的战斗故事娓娓道来,声音中带着不容置疑的信念和希望。他讲述的每一个细节,都显得格外生动,仿佛是在为老人描绘一幅充满希望的画卷。这些故事中的英雄和牺牲,使得杨荣显虽然肉体上受困于病榻,精神上却得到了一种飞翔的感觉。 尽管杨荣显已语带虚弱,每当听到这些故事,他的脸上总会展现出一丝微笑,那是一种内心的满足和平静。他知道,自己虽然未能亲临战场,但他的儿子们和无数像他们一样的年轻人正在为了国家的未来而战斗。这样的认知给了他极大的安慰,让他感到自己的牺牲并非没有意义。 然而,冬天的寒风越来越猛,天空常常笼罩着厚厚的灰云,给即将结束的生命笼罩上一层冰冷的阴霾。在一个特别寒冷的清晨,当村庄还浸泡在晨雾中时,杨荣显在睡梦中安静地离世了。那一天,毛主席如往常一样早早来到他的床边,却发现老人已经停止了呼吸,手中仍然紧握着毛主席上一次握别时的那种力度。 在这最后的时刻,毛主席紧握着他的手,似乎在向他传达一个无声的承诺:他的牺牲将被铭记,他的故事将激励后来的每一个中国人。老人的脸上带着淡淡的微笑,仿佛他在告别这个世界时,已经得到了心灵的深刻宁静和满足。 杨荣显的去世虽然带来了哀伤,但他的精神和故事却迅速在瑞金乃至全国传播开来。毛主席对他的关怀和承诺成为了一个强有力的象征,显示了中国共产党对于基层百姓的深切关注和无限责任。这种关怀不仅仅体现在政治的高度,更深入到了人性和情感的交流。 杨家的悲剧成为了那个时代的一个缩影,反映了无数家庭因国家的苦难而遭受破碎的命运。但通过杨荣显的故事,人们看到了在极端困境中个人如何可以通过牺牲和奉献为国家的未来做出贡献。他的生命虽然结束,但留给后世的启示却是永恒的:家国情怀和个人牺牲的价值超越了生命本身的局限,成为激励一代又一代人前行的力量。