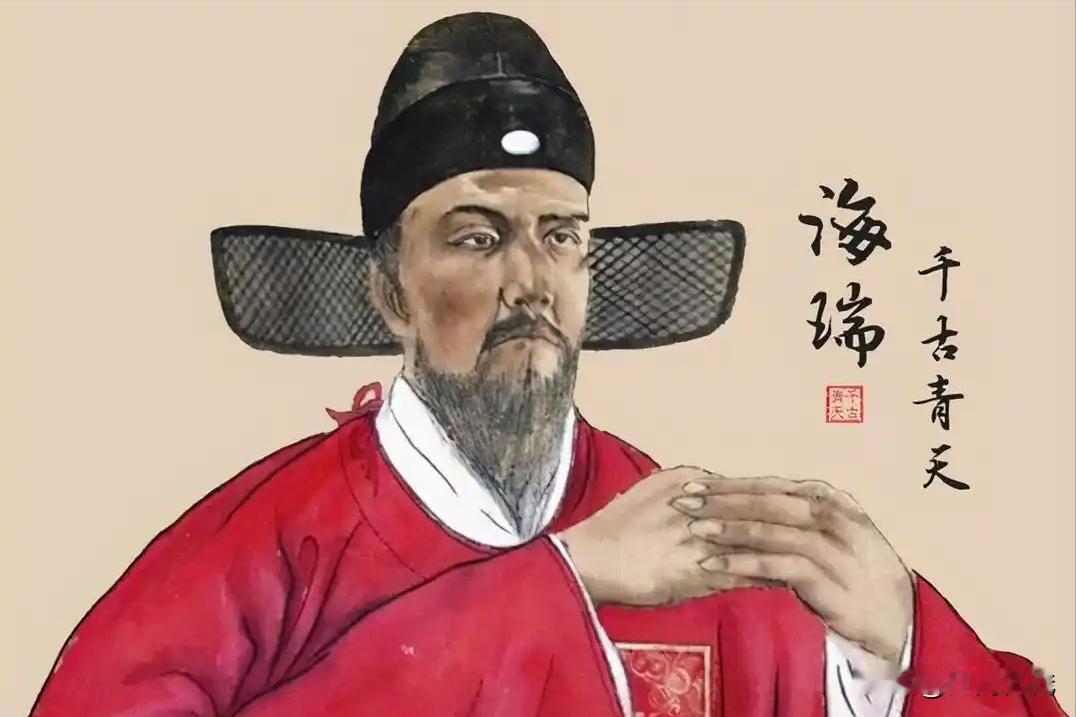

明万历十五年的清晨,62岁的海瑞最后一次拂去官袍上的尘土,这位曾以“备棺上疏”震惊朝野的“海青天”,在经历了与官场的激烈碰撞后,终被一纸诏令罢黜。 消息如惊雷般传开,应天府百姓聚集在衙门前,看着这位两袖清风的父母官孤身走出,有人跪地痛哭,有人破口大骂朝廷昏聩,而海瑞只是将官印郑重地交给接任者,转身踏入了江南潮湿的雨幕。 海瑞罢官的消息,如燎原之火,转瞬之间便传遍大江南北,京城的文人墨客在茶楼酒肆中激烈争论,有人称赞他是刚正不阿的典范,也有人讥讽他是不知变通的“偏执狂”。 街头巷尾,百姓们自发组织为海瑞送行,南京至海南的漫长道路上,不断有民众摆上清水明镜,寓意海瑞为官清廉如水、明察秋毫。 而朝廷之上,官员们表面上对圣旨唯唯诺诺,私下里却各怀心思,这场罢官风波,恰似投入深潭的巨石,在大明官场激起千层浪。 回到海南老家的海瑞,居住在一间破旧的祖屋里。屋内陈设简陋,曾经的朝堂风云人物,如今与普通老农无异。 罢官后的海瑞未曾消沉,反而将“偏执”贯彻到底,他每日清晨天未亮便起身,在院子里诵读儒家经典,声音洪亮,仿佛要让整个村庄都听见。 他固执地认为,即便离开官场,依然要坚守心中的道义,邻居们时常看到海瑞在田间地头徘徊,他对农田水利有着近乎痴迷的执着。 罢官归乡的海瑞,一头扎进家乡水利建设,没了朝廷支持,他散尽家财,挨家登门动员村民,面对“异想天开”的嘲讽、“多管闲事”的非议,海瑞始终不为所动。 在烈日下,他的官服早已换成粗布短打,皮肤被晒得黝黑,汗水浸透衣衫,却依然坚持指挥修建水渠。 对己对亲,海瑞皆以近乎苛刻的标准践行心中准则,尽显偏执本色,家中的饮食极为简单,每日粗茶淡饭,逢年过节也不例外。 他要求家人必须严格遵守节俭的原则,衣物破了缝补后继续穿,绝不允许有丝毫浪费。在他的影响下,妻女同样过着清贫困苦的日子。 邻里之间婚丧嫁娶,邀请他参加,他总是带着自己写的几幅字画作为贺礼或吊唁之物,从不随礼银钱。 随着时间推移,海瑞的身体逐渐衰弱,但他的偏执却愈发强烈,他开始撰写大量文章,批判官场的腐败与黑暗,尽管这些文章无法在朝廷内部流传,他依然坚持写作,仿佛这是他与那个令他失望的官场对抗的方式。 他在文章中反复强调“清廉”“公正”的重要性,字里行间充满了对理想政治的向往,万历二十四年,朝廷曾一度想起海瑞,试图重新启用他。 然而,此时的海瑞早已病入膏肓,当朝廷使者带着诏书来到海南时,海瑞正躺在病榻上,手中还握着一卷未完成的文稿。 诏书展开的刹那,海瑞枯瘦的手指摩挲着绢帛上的朱砂字迹,他垂眸望着自己浮肿的双腿与颤抖的掌心——残躯已如风中烛火,再难托起匡扶社稷的壮志。 临终前,海瑞依然保持着他的倔强,他要求家人为他穿上那件破旧的官服入殓,身边只放着他写的文稿。 他的遗言没有对官场的怨恨,没有对命运的不甘,只是反复叮嘱家人要坚守清白,不可与世俗同流合污。 当他咽下最后一口气时,窗外风雨大作,仿佛天地也在为这位一生清廉、偏执倔强的老者哀悼。海瑞的离世,再次在民间引起轰动。 海瑞下葬那日,海南阖城百姓放下手中营生,自发汇聚街头,蜿蜒数里的送葬队伍,哀哭声冲破云霄,素衣白幡如潮水漫过街巷,人们捧着香烛、供品,用最质朴的方式,诉说对这位清官的深切缅怀与眷恋。 而在京城,那些曾与他同朝为官的官员们,在听闻他的死讯后,有的沉默不语,有的暗自叹息,他们或许无法理解海瑞的偏执,但内心深处,却不得不承认海瑞的清正廉洁。 海瑞罢官后的岁月,是他用偏执书写的倔强人生,单枪匹马,他至死捍卫心中的道德标尺,岁月与磨难未能撼动分毫。 这段传奇往事,如璀璨星辰嵌入历史长卷,化作不朽丰碑,永远矗立在世人心中。