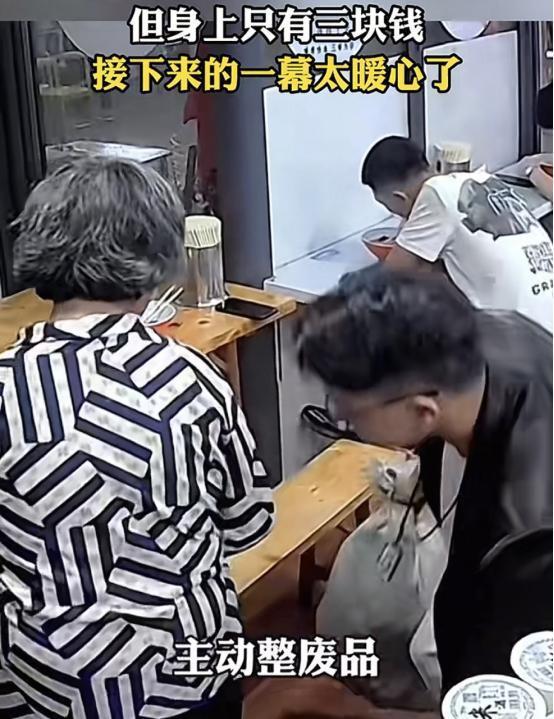

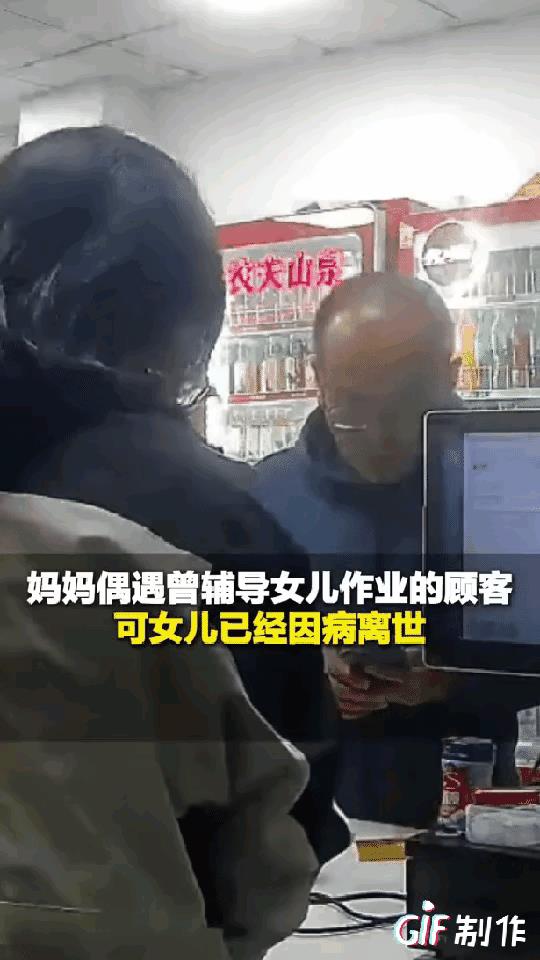

2023年7月,武汉一拾荒老奶奶走进面馆。她对老板恳求说:“能给我煮碗清汤面吗?我只有3块钱。”谁知,老板却说:“什么年代了,哪还有3块一碗的面。” 2023年7月的武汉酷热难耐,正午的阳光将柏油马路晒得发软,68岁的王秀英背着半人高的蛇皮袋,在中山大道的面馆前徘徊,袋里的塑料瓶叮当作响,和她肚子里的咕噜声形成微妙的合奏——这是她拾荒第五天,口袋里的三张一元纸币,被手汗洇出浅黄的印子。 面馆玻璃上的"热干面15元"价目表在热气中模糊,王秀英盯着自己映在玻璃上的影子:洗得发白的蓝布衫左襟开线,露出里面补丁摞补丁的汗衫,脚上的解放鞋前端已磨出破洞。 她鼓起勇气推开门,铃铛声惊动了正在端面的服务员,却没打断食客们的谈笑声。 "姑娘,能给碗清汤面吗?我有三块钱。"她将纸币展平放在收银台上,指尖划过台面上的油渍。 正在擦桌子的老板李建军抬头扫了一眼,不锈钢夹子夹着面条的手顿了顿:"这年头哪有这价,去别处吧。" 声音不大,却让邻桌的学生都听见了。 坐在角落的陈宇正吸溜着面条,抬眼看见老奶奶攥着纸币的手在发抖。 这个26岁的程序员注意到,老人的蛇皮袋里露出半本捡来的旧杂志,封面是1987年的《大众电影》——和他奶奶生前爱看的一样。 "老板,给阿姨来碗牛肉面,加个煎蛋。"他突然放下筷子,声音在嘈杂的店里格外清晰。 李建军的眉头皱成川字:"小兄弟,我们小本生意......" "这单我付。"陈宇掏出手机,300元转账瞬间到账,"剩下的钱给阿姨攒着,下次来直接端面。" 他转身扶着王秀英坐下,触到她胳膊上突出的骨节,想起上个月回老家,奶奶也是这样瘦得让人心慌。 面条端上来时,煎蛋的油香弥漫,王秀英盯着碗里的牛肉片,突然想起孙子生病时,自己在医院门口捡矿泉水瓶,凑够钱买的那碗粥。 陈宇趁她低头吃面,将剩下的270元换成现金,塞进她装瓶子的蛇皮袋最底层,纸币下垫着自己的名片,背面写着"需要帮助打这个电话"。 陈宇离开时,顺手往老人脚边放了一个空瓶,这个举动让王秀英的眼眶发热——她知道,年轻人是怕自己尴尬。面汤喝到见底时,她摸到碗底的温度,比正午的阳光更暖。 当王秀英再次走进面馆时,李建军主动打招呼:"阿姨,今天给您加了卤蛋。" 面馆老板李建军在门口贴出"拾荒者可免费换热水"的告示,陈宇所在的公司发起"一元温暖"公益计划,员工们每天多捐一元,为街头劳动者提供免费餐食。 王秀英的蛇皮袋里,从此多了张写着"中山大道28号面馆随时来"的纸条。 她摸着兜里的这张纸条——它见证了陌生人的善意,也让她相信,这世界总有人愿意停下脚步,看看那些被生活压弯的脊梁。 陈宇在朋友圈写道:"奶奶走后,我总怕看见老人无助的样子。那天的钱,买的不是面,是心里的安稳。" 这句话让无数人共鸣,在快节奏的城市里,我们或许无法改变所有困境,但一次伸手、一个微笑,就能让某个角落的时光变得柔软。 傍晚的面馆飘出最后一缕面香,王秀英背着蛇皮袋走向废品站,口袋里的纸币窸窣作响,她不知道,自己偶遇的善意,正像投入湖心的石子,在网络时代激起层层涟漪。 当年,这件事在抖音收获120万次点赞,评论区满是相似的温暖:有人说起在火车站给流浪老人买泡面,有人回忆起母亲拾荒时被店主偷偷多给的包子。 2022年重庆的"包子奶奶"、2023年郑州的"豆浆爷爷",这些散落在市井的善意,共同编织成城市的温情网络。 "最大的慈悲,是看见众生的苦。" 陈宇的举动,不过是万千善意中的一朵小浪花,却照见了人性中最本真的光芒——它让我们懂得,再微小的善意,都能成为他人生命里的光,再平凡的日子,都能因为一次伸手而变得不同。 那些在面馆里流淌的温暖,那些藏在三块钱背后的故事,最终都化作城市文明的底色。 当我们学会像陈宇那样,用本能的善意回应他人的困境,这个世界便会在无数个"我来付"的瞬间,慢慢变得柔软而明亮。 毕竟,文明的高度,从来都藏在对待弱者的态度里——那是比任何高楼大厦都更动人的风景。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文中均使用化名) 创作来源:洛阳网,扬子晚报

幻之精灵

这种文章要多发

无极

这样的人和事多发一些。多有力量。文明中国传承人

8925279

好文章,应该大家都支持

赵澧滨

最大的慈悲,是看见众生的苦!让所有的平台老板看看,众生捧起了他们,他们回报了什心。

勇敢的肾

三块就买馒头肉包吃啊,这面是非吃不可吗