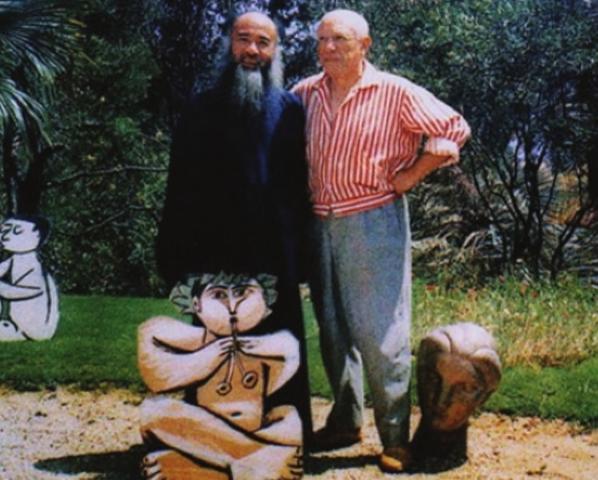

1956年初春,巴黎微冷,一位身穿长袍、颔下美髯的中国画家带着妻子,走进了西方现代艺术的圣殿。他不是别人,正是年已57岁的张大千。而他此行的目标,也不是凡人——是大名鼎鼎、脾气古怪的毕加索。 这位西方艺术的代表人物,当时已年过七旬,名气大得吓人,性子却不大好。来拜访他的人不少,可多数都被他一句“不见”打发了。 张大千却不信这个邪。他不是个被拒绝惯了的人。那时候,他已经是中国画坛的泰斗级人物,海派领袖之一,画风兼容并包,既有传统水墨的骨气,又能玩得转西方的光影技法,是当时少有能在国际上站稳脚跟的中国艺术家。 可即便如此,想见毕加索,也不是件容易事。 张大千一打听,得知毕加索最吃女人那一套。于是,他心中一计悄然生起。他没有通过官方渠道去预约,而是派出自己身边最“杀伤力”强的“武器”——他的夫人徐雯波,一位美丽聪慧的女翻译。 “他不见我没关系,只要他肯见你,我就有机会。” 果然不出所料,毕加索看到一位气质优雅、笑容甜美的东方女子来敲门,态度立刻软了几分,嘴上说着“很忙”,脚却慢慢往门口挪。最终,他点头答应:“明天带你那位画家朋友来吧。” 第二天上午,巴黎阳光明媚。张大千身着长袍、手持拂尘,气定神闲地走进毕加索的工作室,一副“我不是来求见,是来论道”的派头。毕加索倒也没有多寒暄,只是倚着椅子,眼神淡淡地打量着这位东方人。 张大千不慌不忙,打开带来的画卷,一幅接一幅铺在毕加索面前。 那是一场视觉的冲击。 一会儿是泼墨山水,如云似梦;一会儿是青绿设色,浓而不俗;还有那人物画,风骨中透着逸气。更让毕加索惊讶的是,张大千的画中居然也有透视、明暗、肌理的处理,那是他熟悉的西方技法,但融合得天衣无缝! “你这是中国画?”毕加索终于开口了,脸上的冷意褪了不少,语气里多了几分惊讶。 “是中国画,也是我自己的画。”张大千微笑着回答。 接下来的两个小时,两位艺术大师一个说法语,一个说中文,偶尔靠着徐雯波翻译,大多数时候,靠的是手势、眼神和作品——一种真正属于艺术家的语言。 毕加索摸着张大千的画纸,时不时点头称奇,还不时提出问题:“你这水墨怎么做到虚实转换的?为什么你的人物线条既写意又准确?”他不再是那个高高在上的大师,而是像个小学生一样,眼中闪着光。 张大千也饶有兴致地问:“你的立体主义,是想表达物体的多个面同时出现吗?你笔下的人,为何五官可以自由摆放?” 他们聊得起劲,连午饭都忘了吃。 这一次会面,成了东西方艺术一次真正意义上的对话。 分别前,毕加索亲手将一张素描送给张大千,并罕见地开口说:“你是我见过最懂画的中国人。”张大千笑着回礼:“你是我见过最敢画的西方人。” 传说那之后,毕加索在几幅新作品里,悄悄加入了东方水墨的笔意;而张大千的画风,也更加大胆泼洒,油彩与墨韵并用,更加自成一派。