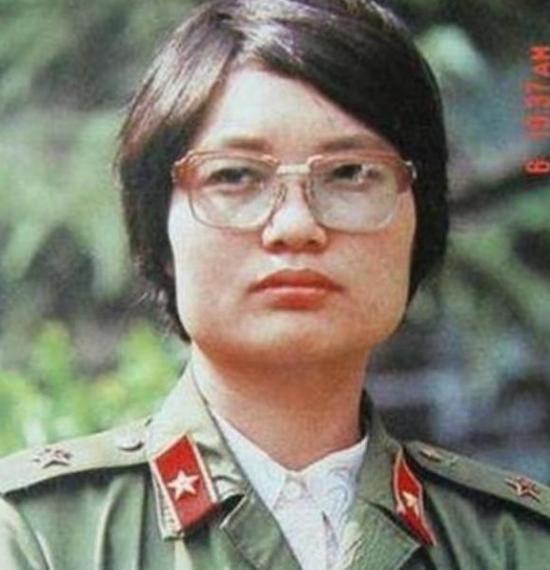

1986年4月,23岁女医护刘亚玲以请假回家探亲为由,偷偷跑到老山前线救治伤员战士,探亲假快到期时,她却给医院写信说不回去了,医院以党性要求她回去,谁料,刘亚玲却说:“哪怕开除我的党籍,我也不坚决回去,除非抬我尸体回去!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1986年春天,云南老山前线的战壕中出现了一道不同寻常的身影,她不是士兵,却比士兵还要坚强;她不是军官,却在炮火中指挥若定;她是军医,却不是被派来的,而是“偷偷闯进”战场的,这个身影的名字,叫刘亚玲。 刘亚玲出生于1963年,成长于一个并不富裕的家庭,自幼由舅父舅母抚养,生活虽不宽裕,但她从小聪慧勤奋,成绩优异,最终考入了第四军医大学的护士学校,毕业时,她以全优成绩成为全校第一名,获得了前往北京301医院工作的机会,在那个年代,这几乎是医学生涯的巅峰开局。 然而,面对众人艳羡的眼光,刘亚玲却做出一个令人错愕的决定——她放弃了这份光鲜的安排,主动申请前往云南边境的67医院工作,这个医院位于当时中越边境的紧张地带,医疗条件艰苦,危险重重,家人、同学、甚至医院的领导都不理解她的选择,但她心中有自己的方向。 她的内心深处,一直被“南丁格尔精神”所鼓舞,在大学期间,她通过与退役军医的交流,了解到前线士兵因缺乏及时救治而牺牲的情况,她意识到,真正的医学不仅仅是技术的积累,更是对生命的守护,而最需要医生的地方,就在战火最前线。 初到云南时,她一边熟悉医院工作,一边不断提出申请,请求前往前线支援,然而,她的请求被一次次拒绝,理由很简单,也很直接:一个年轻的女护士,不适合去那么危险的地方,她的执着被视为鲁莽,她的热情被当作不懂事,可她没有放弃。 1986年4月,刘亚玲借着攒下的探亲假,正式开始了她的“逆行之路”,她没有回家,而是通过一位陕西老乡的帮助,搭上了军用卡车,奔赴老山前线,抵达后,她亮出自己的医护证,立即投入前线救护工作,她不是被指派,而是自己突破重重阻碍走进了战场。 在老山那片布满猫耳洞的阵地上,刘亚玲真正见识到了战争的残酷,这里的“医院”不过是临时搭建的掩体,空气污浊、空间狭窄,随时可能被炮火波及,在这样的地方,她成了第一位进入猫耳洞阵地的女护士,她的到来并没有引起太多关注,但很快,所有人都认识了她。 她总是第一个冲向受伤战士的身边,不管是需要静脉穿刺、包扎止血,还是背起伤员穿越火线,她都毫不犹豫,一次次,她跪在泥泞的壕沟中,一手举着输液瓶,一手稳住针头,忍受着酸痛和恐惧,只为让生命延续更久一点,她所做的一切,没有人教,也没有人命令,全是出于她内心的使命感。 她的表现很快引起了部队的注意,也引来了她原所在医院的震怒,探亲假早已结束,刘亚玲却迟迟没有返岗,医院通过前线得知她的行踪后,立刻命令她回去,甚至以开除党籍相威胁,然而,她的回应果断而坚定:“除非抬我尸体回去,”最终,她被记过处分,却也得以继续留在前线。 那段时间,她连续参与了多次战地救援,救治了上百名伤员,一次,一名战士因左腿中弹,情况危急,必须立即转移,她完成紧急治疗后主动陪同护送,全程一手举着输液袋,一手固定针头,跋涉数十公里山路,途中多次摔倒,伤痕累累,到达救护点时,她因脱力昏倒在地。 更严重的一次,她在营救行动中臀部中弹,为了不占用紧张的医疗资源,她用随身器械自行处理伤口,简单包扎后继续投入工作,直到几天后伤口化脓高烧不退,她才被送往后方治疗,即便如此,她康复后第一时间又返回了前线。 战争结束后,刘亚玲回到了第四军医大学深造,陆续取得本科、硕士学位,成为烧伤整形科的主任医师,她的战地经历让她在专业上更执着,也更加理解生命的可贵,她本可以就此安然度日,享受稳定优渥的工作与生活,但她的脚步并未停下。 2004年,她在探亲途中看到家乡医疗资源匮乏,乡亲们看病难、看病贵的现状触动了她,她毅然辞去主任医师职务,拿出自己积蓄,筹资130万元,在长安区建起了一所一级乡村医院——丰京医院,这里服务着周边16个行政村,村民们不再需要走几个小时山路去城里看病。 她始终坚持为退役军人免费治疗,对困难乡亲从不拒诊,老年人行动不便,她亲自上门服务,她坚信,真正的医生不能只救命,更要解困,就像她曾在战场上那样,现在她在乡村继续守护着平凡人的生命。 2013年,她被评为“全国十大最美乡村医生”,这是国家对她数十年奉献的认可,但对她而言,那些奖章与荣誉远不如一个病人苏醒时的微笑来得重要。 信息来源:百度百科——刘亚玲