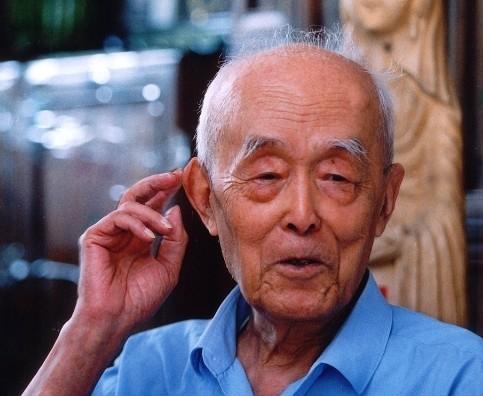

60年代,季羡林是北京大学一级教授,工资345元,他说:我去一趟高档莫斯科餐厅,有酒有肉,还有面包,只花2块钱! (信息来源:2013年10月15日 北京日报 ——西直门:窗口与味蕾) 1911年的季羡林家还是个普通农家,家里虽穷,靠种地过活,但“耕读传家”的传统却烙在骨子里,年幼的季羡林就在父亲的指点下,翻着家里那几本不多的书,对知识的渴望就这么点燃了,这股劲儿,后来推着他考进了清华大学西洋文学系。 在清华园里,他一头扎进书堆,猛啃外语,钻研文学,厚厚的笔记摞起来,见证了他的用功,到了1935年,为了学问上再深挖一层,他带着简单的行李和满箱子书,漂洋过海到了德国哥廷根大学,专攻听着就冷僻深奥的梵文和印度学。 在欧洲战火纷飞的年月,季羡林可没闲着,哥廷根大学那又冷又静的图书馆,反倒成了他躲避炮火、潜心治学的清净地,他后来回忆那段日子,物质上苦到不行,饿肚子是家常便饭,但也正因为这样,才有了大把不受打扰的读书时间。 这一待就是十年,他不仅顺利拿下了博士学位,学术上也积攒了厚实的家底,二战的硝烟总算散了,几经周折,这位心里装着故土的游子在1946年夏天回到了分别近十一年的祖国,那一年,他三十五岁,正是一个学者创造力最旺盛的年纪。 回国后的季羡林,由恩师陈寅恪推荐,进了北京大学教书,他不仅是个好教书匠,更是个有眼光的学科建设者,愣是一手拉扯起东方语言文学系。 白天,他在三尺讲台上,把深奥的梵文和灿烂的东方文化讲得活色生香,点亮了不知道多少年轻学子的眼睛,晚上,他又趴在桌前写个不停。五十年代国家搞工资改革,凭着过硬的学术贡献,季羡林被评为一级教授,享受着当时着实让人眼红的待遇。 就像开头说的,每月四百四十五块的进账,让他偶尔能去莫斯科餐厅搓一顿在旁人眼里相当奢侈的西餐,这不单是国家对高级知识分子的看重,也从侧面说明了季羡林在学术圈的分量。 可时代的潮水,并不总是顺着人意,在后来的特殊历史时期,季羡林也没能幸免,挨批斗,被下放,学术研究一度被掐断,即便是在看大门、扫厕所的苦日子里,他那股不服输的劲儿还在,偷偷摸摸地翻译了印度史诗《罗摩衍那》。 这部鸿篇巨著,硬是在他手里变成了中文,给中印文化交流史又添了一块碑,改革开放的春风一来,学术的春天也跟着到了,季羡林重新焕发了学术生机,不光继续在自己的研究领域里深耕,还担起了更多的学术领导工作,为北大的学术发展操了不少心。 他的研究范围横跨语言学、文化学、历史学、佛教学、印度学和比较文学好几个山头,写出来的东西堆起来能压塌书桌,成就确实亮眼,《中印文化交流史》、《大唐西域记校注》这些大部头,到今天在学界还有不小的影响。 他不但在印度古代语言研究、佛教史考证、中印文化交流研究等方面创建了不朽功勋,还倾力于印度文学作品的翻译介绍,促进了比较文学与东方文化学术研究的繁荣,其一生所获学术奖项之丰,实已多不胜数,每一个都是对他辛勤付出的认可,他这种“研究和翻译两条腿走路”的搞学问方式,让他不单是个出色的研究者,更是个中外文化交流的优秀使者。 季羡林也是个骨子里爱国的人,自称“平生爱国不敢后人”,年轻时候,他就用笔杆子揭露社会不公,参加抗日救亡,老了,还惦记着国家发展,好几次跟温家宝总理就国家大事坦诚交流,他还热心公益,把稿费捐出来设奖助学金,帮扶穷学生。 尤为令人钦佩的是他几十年来始终如一的勤勉精神,传闻每天凌晨四点便起身潜心读书著作,不论风霜雨雪,朗润园晨曦中最早亮起的那盏孤灯,早成了北大乃至中国知识分子勤勉治学的精神符号,在北大,他一个副校长,大太阳底下帮新生看行李的事儿,更是把他那份朴素谦和的品格亮了出来。 “一介布衣,言有物,行有格,贫贱不移,宠辱不惊”,这是“感动中国”给他的颁奖词,也是他一辈子实实在在的样子。 季羡林先生这一生,从山东的田埂上走出来,站上了北大的讲台,又从北大的讲台走向了世界的学术殿堂,他不光是知识的探路人和传播者,更是中国近百年历史风云的亲历者和见证人,他的学问是座丰碑,他的人品像春风。