1886年冬,两朝帝师翁同龢,看到一个男孩在卖自己写的春联,翁同龢大惊:“老夫断言,你日后必能大魁天下!”男孩听后,对这个毫不相识的老者拱拱手,并未言语。

那年冬,北京城飘雪。两朝帝师翁同龢身着藏青棉袍,头戴瓜皮小帽,在琉璃厂附近踱步。青石板路上覆着薄冰,寒风刺骨。

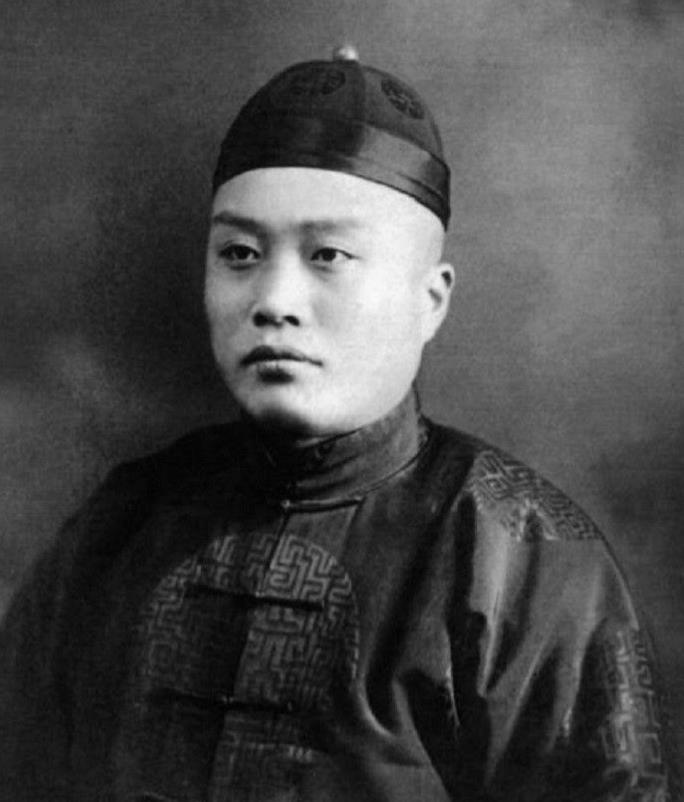

街角,一群人围着木案议论纷纷。翁同龢上前查看,见一个十四五岁的男孩正在写春联。男孩衣着破旧,棉袄满是补丁,脸蛋被冻得通红,却身姿挺拔,手中毛笔在红纸上快速书写。

翁同龢凑近时,男孩刚写完 “天增岁月人增寿,春满乾坤福满门”。字迹工整刚劲,“寿” 字最后一竖,力透纸背。

“这字是你写的?” 翁同龢问道。

男孩抬头,眼中闪过惊讶,随即镇定下来,拱手行礼:“回老先生,是我写的。” 声音清亮,毫无怯意。

翁同龢仔细打量男孩。他身形消瘦,眉浓目秀,虽衣着寒酸,却自有一股清正之气。再看案上其他对联,有的笔法雄浑似颜体,有的飘逸灵动如赵体,却又融入独特风格。

“小小年纪,能博采众长还自成一家。” 翁同龢赞叹道,“老夫断言,你日后必能大魁天下!”

周围人听闻皆惊。翁同龢是同治、光绪两任皇帝的老师,学识渊博,极少如此夸赞他人。男孩却只是淡淡一笑,再次拱手致谢,未多言语。翁同龢询问得知,男孩名叫刘春霖,来自直隶肃宁农村。

刘春霖出身贫寒。父亲做过小差役,母亲给人当佣人,家中无书。但他自幼痴迷文字,五岁在私塾墙外偷听,过目不忘;七岁用树枝练字,被塾师发现,获许免费学习。

没有纸笔,他就以水为墨,以砖为纸,日日苦练。十一岁那年,他写春联去集市售卖,大受欢迎。然而,这也招来嫉妒。

清朝考秀才需廪生作保。当地富家子弟买通廪生胡光签,以 “出身低微” 为由,拒绝为刘春霖担保。看着其他学子顺利报名,刘春霖躲在破庙角落落泪。但他紧握毛笔,深知这是改变命运的唯一希望。

1887 年春,转机出现。老廪生解先生偶然见到刘春霖的字,得知其遭遇后,愤然道:“如此奇才,因出身被埋没,乃士林之耻!” 老人不顾阻拦,亲自为他作保。

拿到准考证时,刘春霖的手不住颤抖,眼中却满是坚定。考场上,他文思泉涌,书法惊艳考官,十六岁便考中秀才。

此后,刘春霖一边种地谋生,一边刻苦读书。每次参加乡试,都要徒步数百里。二十五岁成为拔贡,三十岁中举。1904 年,他进京赶考。

这一年,恰逢慈禧太后七十大寿,特设 “甲辰恩科”。天下才子云集,其中不乏书法名家谭延闿、文采出众的朱汝珍等强劲对手。

殿试当天,刘春霖铺开宣纸,凝神静气,笔下字迹行云流水。文章紧扣时弊,提出兴办教育、发展实业、加强国防等主张。阅卷大臣初评时,将他列为第三名。

慈禧太后阅卷。看到第一名谭延闿,湖南人,姓 “谭”,她想起谭嗣同,皱着眉将卷子扔到一边。

第二名朱汝珍,广东人,名字中有 “珍” 字,又让她想起被逼死的珍妃,加之广东多 “逆党”,也被否决。

翻到刘春霖的卷子,慈禧眼前一亮。“春霖” 寓意 “春风化雨,普降甘霖”;“肃宁” 应了 “肃清乱党,天下安宁”。再看书法娟秀刚劲,文章无可挑剔。她点头道:“科举将废,北方刚经战乱,正需此祥瑞之人安定民心。”

于是,刘春霖从第三名跃居榜首,成为中国历史上最后一位状元。金殿传胪时,他跪在丹墀之下,望着太和殿匾额,往事涌上心头。

1905 年,科举制废除。刘春霖赴日留学,研习法政。归国后,他投身教育,任直隶高等学堂监督,培养众多人才。辛亥革命后,他在北洋政府任职,却始终保持超脱,两次主持孔子祭典。

“九一八” 事变后,伪满洲国总理郑孝胥邀他任教育部部长。刘春霖拍案而起:“君非昔日之君,臣亦非昔日之臣!” 断然拒绝。

七七事变后,昔日同窗王揖唐出任伪华北政务委员长,亲自劝他担任北平市长。刘春霖怒目而视:“吾虽不才,岂肯为汉奸走狗!”

王揖唐恼羞成怒,派兵抄家,抢走他数十年收藏的书画珍宝,还将其全家逐出家门。 刘春霖流落街头,却挺直腰杆:“身可辱,名不可污;财可取,节不可丢!” 后在舆论压力下,王揖唐归还财物,但刘春霖已身心俱疲。

晚年的刘春霖贫病交加,靠卖字为生。他的小楷被誉为 “清朝第一”,求字者众多。有人劝他投靠权贵,他摇头道:“平生志不在温饱,崇行不崇位。”

1944年,刘春霖正在临写《正气歌》,突发心脏病。临终前,他望着窗外风雨,喃喃道:“吾虽为末科状元,却未负‘状元’二字……”

刘春霖一生,从雪街卖字的寒门少年,到科举状元,再到坚守气节的爱国文人,用笔墨书写传奇,以骨气诠释文人风骨。

在风雨如晦的年代,他的书法是文人风雅,他的拒绝是士人气节。