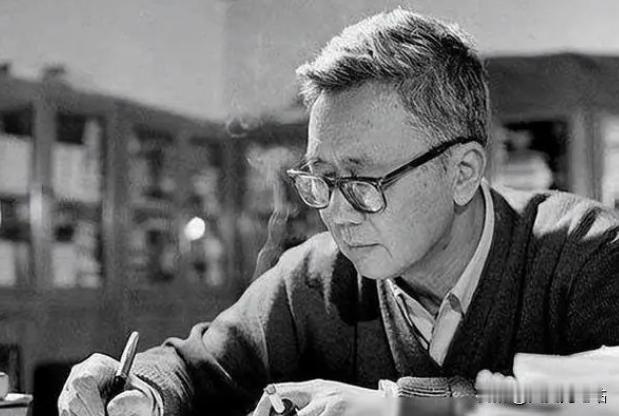

1943年,华罗庚见到几个月都没破出日军密码的俞大维,惊讶的说:“你这哈佛高材生也解不出来?” 俞大维摇摇头,不由得赞叹:"是啊!我这个哈佛毕业的高材生,竟比不上你这个数学天才!" 1943年深秋的昆明,西南联大教授华罗庚的宿舍门被急促敲响,门外的国民政府兵工署长俞大维攥着密码本,手指关节因过度用力而发白——这位哈佛大学数学博士已为日军新型密码焦头烂额三个月。 当华罗庚接过密电时,油灯在两人脸上投下摇晃的阴影,谁也没想到,这场数学与战争的交锋将在天亮前改写历史。 1910年出生于江苏金坛杂货铺的华罗庚,人生开局堪称地狱难度,初中辍学后守着米铺柜台,他却能在打算盘的间隙解出《微积分学教程》难题。 18岁那年,一场伤寒夺走他的左腿灵活度,却让他的思维更专注地扎进数学王国,1930年,20岁的他在《科学》杂志发表《苏家驹之代数的五次方程解法不能成立之理由》,直接叫板大学教授的错误解法,震动清华数学系主任熊庆来,这个只有初中文凭的年轻人,就此推开清华园的大门。 在剑桥的两年(1936-1938),华罗庚创造出令哈代教授惊叹的“华氏定理”,当日军铁蹄踏碎故国山河时,他放弃即将到手的博士学位,带着妻儿穿越日军封锁线回国。 途经越南遭遇轰炸时,他紧抱装满《堆垒素数论》手稿的铁皮箱,水手拖他上救生艇时,他大喊:“手稿在人在!” 1943年的中国战场,情报战已进入白热化阶段,日军启用的新型加密系统采用机械编码与数学算法双重加密,其复杂程度远超传统置换密码,时任兵工署长的俞大维,这位精通弹道学与数理逻辑的哈佛博士,带着团队连续破解三个月未果,密码本上每天变换的数列,如同精心编织的数学迷宫。 转机出现在庐山的一次会面,正在参与原子弹研制研判的华罗庚,被俞大维连夜请到密室。面对满纸天书般的数字,华罗庚点燃煤油灯,将密码本平铺在摇摇晃晃的木桌上。 陪同的蔡孟坚少将后来回忆:“先生验算的草纸很快堆满半人高,烟灰缸里的烟蒂像雨后竹林里的笋尖。” 深夜三点,华罗庚突然抓起铅笔在墙上演算,他意识到日军采用了数论中的缪比乌斯函数进行加密——这种将数字进行拓扑变换的算法,正是他在《堆垒素数论》中深入研究过的领域,通过构建反函数模型,杂乱数字逐渐显露出规律:每隔三天,密钥会按斐波那契数列迭代更新。 当第一缕晨光透进窗户时,华罗庚将破译公式交给蔡孟坚三小时后,国民政府情报部门成功截获日军空袭昆明的绝密计划,这座城市因此提前三天疏散民众、布置防空,使日军投下的327枚炸弹大多落入滇池,数十万百姓逃过劫难。 这场密码战的胜利绝非偶然,华罗庚独创的“华氏密码分析法”,通过同余理论捕捉数字波动规律,如同给密电装上声呐探测器。 他后来在西南联大课堂上解释:“密码的本质是数学游戏,而数学家最擅长的就是找游戏漏洞。”这种将高深数论转化为实战武器的能力,让他在1943年同时承担着三项使命:白天教授《数论导引》,傍晚指导兵工厂优化弹药配比,深夜破译密电。 俞大维的胸襟同样值得铭记,当部下提议隐瞒求助细节时,这位留洋派高官坚持将华罗庚的贡献写入报告:“国家危急之时,岂能因私废公?”此后他力主成立密码研究所,将华罗庚的数学团队纳入国防体系,为新中国密码学埋下火种。[浮云] 综合燕赵老年报、央视网、光明网等权威报道