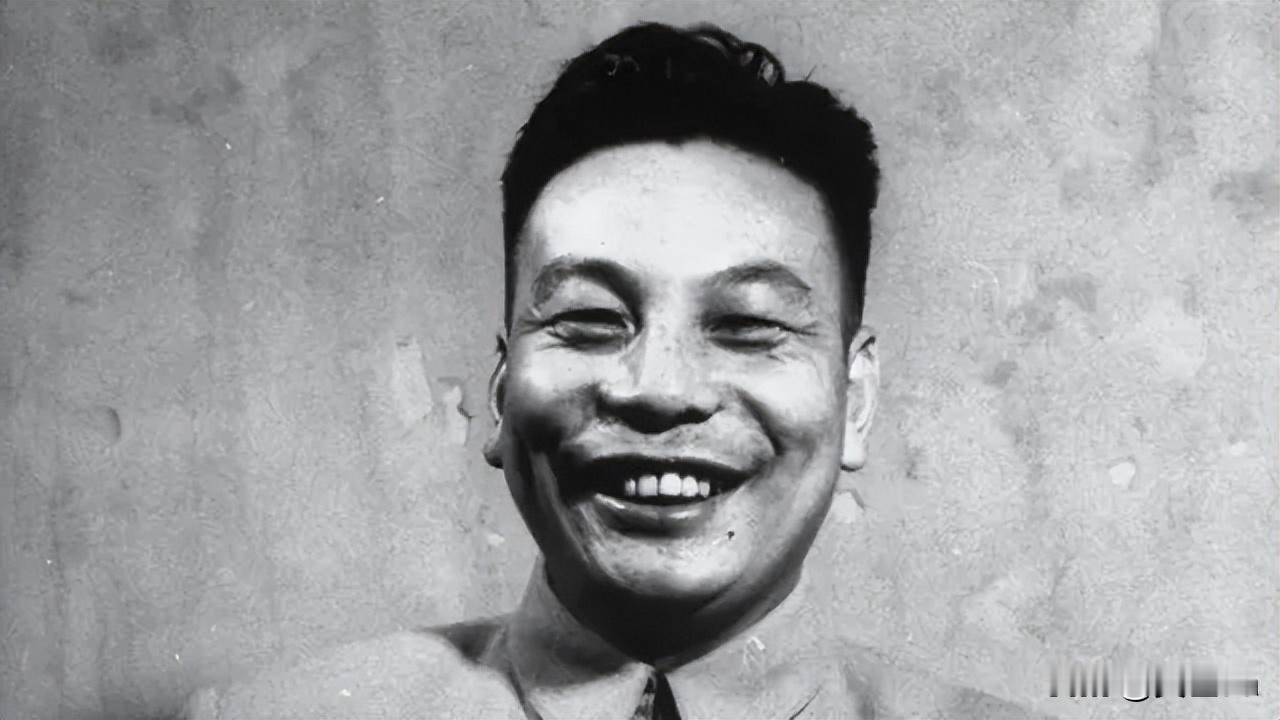

1988年1月13日,台湾的所谓“总统”蒋经国在台北病逝,时年78岁。作为蒋介石的儿子,蒋经国在人才济济的国民党中寸功未立,却能接了父亲的班,当上了党魁即岛上的最高首长,不得不令人叹息。 1988年1月13日的台北荣民总医院,心电监护仪的警报声刺破深夜。 78岁的蒋经国在病榻上咽下最后一口气时,窗外松山机场的探照灯正扫过台北夜空,像极了他人生中无数次被父亲蒋介石审视的瞬间。 这个被戏称为"苏联共产党培养的国民党领袖",终究在父权阴影与历史夹缝中,完成了蒋氏王朝最后的权力交接。 1925年的西伯利亚寒风中,15岁的蒋经国裹着单薄棉衣,在莫斯科中山大学的宿舍里抄写《共产党宣言》。 他给苏联同学展示手腕上的刺青"革命"二字,却不知此刻上海滩的父亲正用屠刀清洗共产党人。 当四一二政变的消息传来,这个在苏联化名"尼古拉"的青年,当着斯大林特使的面撕毁与蒋介石的合影,高呼"打倒反革命蒋介石"的姿态,让他在苏联体制内获得短暂安全。 1932年的乌拉尔机械厂里,蒋经国戴着红星帽徽指挥工人突击队。 他娶了苏联女工芬娜,在集体农庄的篝火晚会上跳哥萨克舞,俨然成为苏维埃体制的螺丝钉。 直到1936年西安事变爆发,他在《真理报》发表《给母亲的信》,痛斥蒋介石"背叛中国人民"的姿态,让斯大林确信这颗棋子仍有统战价值。 这段经历如同烙印,既成为他日后被国民党元老攻讦的"原罪",也化作父亲眼中必须驯化的"危险品"。 1937年杭州湾的硝烟中,被苏联遣返的蒋经国,在奉化武岭学校见到阔别十二年的父亲。 蒋介石递来的不是拥抱,而是三本线装书《曾文正公家书》《王阳明全集》《朱子家训》。 在雪窦寺的晨钟暮鼓里,27岁的"布尔什维克"被迫重学《孝经》,每日需将读书笔记呈送父亲批阅。 这种思想改造工程持续了整整两年,直到蒋经国在日记里写下"苏俄制度实为人类之歧途",才被允许进入江西赣南试水政务。 1943年的赣州城墙上,"建设新赣南"的标语还带着墨香。 蒋经国模仿苏联模式推行土地改革,却因触动当地豪强利益,被戴笠密告"通共嫌疑"。 蒋介石连夜派陈立夫南下督查,这场闹剧以蒋经国在《中央日报》发表《遵父训书》告终。 这种反复拉扯的权力游戏,恰似他后来在台湾的处境,既要展现革新姿态,又不敢逾越父亲划定的红线。 1950年的台北阳明山官邸,蒋介石用红蓝铅笔在地图上勾画反攻大陆的虚妄计划,转身却将"国防部总政治部"交给蒋经国。 这个没有任何战功的"太子",靠着"苏联式政工体系"清洗军中异己,五年间让国军军官的忠诚度调查表取代了作战计划。 当吴国桢、孙立人等美系将领接连倒台,人们才惊觉蒋介石早已将儿子炼成悬在国民党头顶的达摩克利斯之剑。 1972年的"行政院"就职典礼上,蒋经国接过印信的手微微颤抖。 此刻他面前站着"过渡总统"严家淦,这个被蒋介石从财税系统破格提拔的技术官僚,三年来所有重大决策都需"请示经国先生"。 这种"副驾执政"的荒诞模式,实则是蒋介石为儿子量身定制的政治实习课。 当严家淦在1975年主动让贤时,国民党中常会的掌声里夹杂着元老们的叹息:蒋家天下终究要传嫡。 1988年的台北殡仪馆,水晶棺中的蒋经国面容安详。 灵堂外,昔日被他打压的党外人士正在筹备"国会全面改选"。 灵堂内,李登辉对着遗体三鞠躬时,口袋里的"本土化改革方案"已初具雏形。 这个耗尽父亲半世纪心血的权力传承,最终沦为时代剧变的注脚。 当章孝严兄弟深夜潜入灵堂跪拜生父时,蒋家第三代正因"江南案"丑闻流亡海外,曾经严防死守的蒋氏血脉,竟以私生子的身份完成最后告别。 历史总是充满黑色幽默,那个在莫斯科高唱《国际歌》的蒋经国不会想到,自己最终会以"三民主义旗手"的身份入殓。 那个为保蒋家天下处心积虑的蒋介石更不会料到,他亲自选定的接班人李登辉,会在十年后成为"台独教父"。 台北街头渐渐淡去的"蒋公万岁"标语,与溪口镇依然完好的蒋氏宗祠,共同拼凑出这个现代版"王朝周期率"的完整图景。 当桃园慈湖的蒋介石铜像被泼漆时,太平洋的风正吹过台北101大楼的玻璃幕墙。 那个靠父荫上位、用威权缔造经济奇迹的蒋经国,最终与父亲一起被抛进历史褶皱,只留下士林官邸的玫瑰园,还在讲述着权力与血缘的永恒悖论。