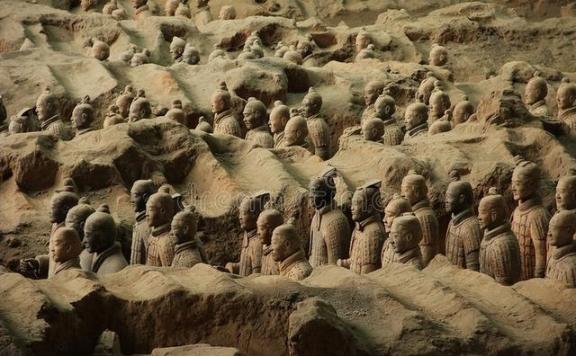

1974年,刚出土时的兵马俑 1974年3月,陕西临潼西杨村的旱情让村民们坐不住了。地里庄稼蔫巴,水井干涸,生产队长拍板决定在村南挖口新井。杨志发和几个村民扛着工具上了阵,选了块低洼地开干。挖到一米多深,锄头撞上了硬邦邦的红土层,敲起来还带火星子。有人嘀咕可能是老砖窑,可杨志发不信邪,招呼大家继续刨。没多久,松土里冒出块陶片,上面还有红绿相间的痕迹。接着,陶胳膊、陶腿、甚至一个完整的陶人头被挖了出来。那陶头瞪着眼睛,眉毛黑得像刚画上去,脸颊抹着朱红,头盔上的花纹细腻得让人咋舌。阳光一照,色彩鲜艳得晃眼,朱红、粉绿、粉紫、桔黄,活脱脱像刚出炉的艺术品。 村民们还没从震惊中缓过来,当地文物部门就接手了。考古学家一看,这不是普通的陶俑,是秦始皇陵的陪葬军团啊!可就在大家忙着拍照、记录时,怪事发生了——陶俑身上的颜色开始掉色。刚出土时红绿分明,转眼就暗淡下去,有的甚至剥落成片,4分钟不到,全成了灰扑扑的土疙瘩。专家们急得满头汗,用湿布盖住想保住颜色,可没啥用。后来研究才搞明白,这些颜料是植物染料做的,耐不住光和热,埋地下两千多年,表面长了霉菌。出土一碰空气,霉菌疯长,颜料层就毁了。想想也挺唏嘘,古人费心涂的颜色,到头来昙花一现。 虽然颜色没了,陶俑的工艺还是让人服气。每个俑都跟真人差不多大,铠甲上的鳞片、靴子上的褶皱、兵器上的刻痕,细节细得让人怀疑秦朝是不是有放大镜。千人千面这话真不是吹的,每个陶俑的表情、姿势都不重样,摆在一起就像一支随时能开打的军队。比起埃及古墓用矿物颜料画的壁画,兵马俑的有机染料确实脆弱,可这规模和真实感,谁看了不得说一声绝?秦朝工匠这手艺,放到现在也得拿大奖。 发现兵马俑的杨志发也算因祸得福。县里给了他30块钱奖励,那会儿可是普通人一个月工资。他没独吞,交给生产队用了。后来博物馆看他名气大,1995年请他当签名员,月薪300块。杨志发每天坐在礼品店,穿着老蓝布衣,给游客签名,用三个圆圈代替名字,憨厚得像个老邻居。1998年克林顿来访,还特意跟他握手,说这发现牛得不行。杨志发拘谨地笑笑,心里估计挺美。不过村里搬迁时,有些村民埋怨他,说他为30块钱把老祖宗挖出来卖了。日子久了,旅游业起来,大家赚了钱,怨气也就散了。 兵马俑出土后,考古队忙得脚不沾地。一号坑、二号坑、三号坑陆续挖开,规模越来越大,震惊世界的消息传遍全球。刚开始技术不行,颜料褪色没办法,后来科学家搞出新招,用聚乙二醇和聚氨酯乳液保护,能让颜色多撑10年。2020年,兵马俑数字博物馆上线,200亿像素的高清影像让全世界都能在线看细节。这可不是光给中国人长脸的东西,联合国都认它是人类文化遗产。两千多年前的秦朝工匠,估计做梦也没想到自个儿的作品能火到这地步。 兵马俑不只是堆陶人,它是秦朝那会儿社会的一个缩影。秦始皇统一六国,修长城、建陵墓,手笔大得吓人。这些陶俑站得整整齐齐,纪律严明,跟秦朝那套中央集权的路子一脉相承。出土时颜色鲜艳,说明当时技术已经很牛,可褪色也提醒我们,时间面前啥都得低头。杨志发挖井那一下,像是无意中打开了历史的一扇窗,让我们瞅见古人的生活和脑子里的想法。