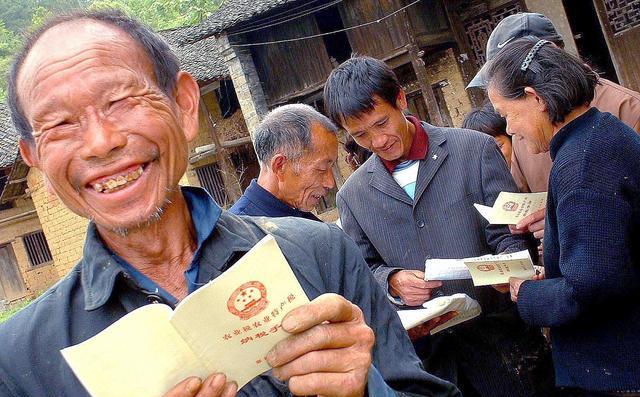

温铁军教授曾发出疑问:“要是按照当初的设想继续发展,中国的乡村会走向何处?”其实笔者认为,人们对分田到户之所以争论不休,归根结底还是姓“资”姓“社”问题束缚人们的思想。长期以来人们没有完全搞清楚“什么是社会主义”,在农业发展方向上,认为只有走农业集体化道路才是社会主义的“阳关大道”,搞分田到户则是走资本主义道路的“机会主义”。后来几经争论,分田到户在实践中取得的巨大成效,消减了人们对包产到户是否可行的疑虑,进一步促使人们对分田到户的关注点从“能不能搞分田到户”转向“分田到户姓什么”的问题上。 当时,在中国安徽肥西县一个叫小井庄的普通村庄里,村民们正干着一件看似平常却意义非凡的事。按照传统,农民们要过了正月十五才下地干活,可这一年正月初四,小井庄的田里就已经热闹起来了。人们挥汗如雨地翻着土地,脸上带着既兴奋又忐忑的神情。谁也没想到,中国改革开放的第一缕春风,就是从这样一个个普通村庄的田野上吹起来的。 往前倒推四个多月,1978年9月,山南镇黄花村开了一个秘密会议。当时安徽省正遭遇百年不遇的大旱灾,长江、淮河以外的河流都干得见了底,农田龟裂得像老人的皱纹。区委书记汤茂林召集村干部商量怎么让老百姓吃饱饭,最后想出了个办法:把地"借"给村民种,每人三分地,谁种谁收。对外说是"四定一奖",其实就是偷偷搞包产到户。 消息传到隔壁的小井庄,村民们胆子更大,直接把地分了。那时候土地干得连牛都犁不动,村民们就一锄头一锄头地刨。一个礼拜下来,硬是种上了70亩小麦和30亩油菜。说来也巧,刚种完就下了两场透雨,庄稼长得特别旺。 就在小井庄人提心吊胆的时候,凤阳县小岗村的18户农民做了一件更彻底的事。1978年12月的一个晚上,他们在严立华家按下了鲜红的手印,立下生死状:要是包干到户搞成了,保证交够公粮;要是搞不成,干部坐牢也认了,只求大伙儿把他们的孩子拉扯到18岁。这份后来被称作"大包干契约"的文书,现在收藏在中国革命博物馆里。虽然经过考证发现展出的不是原件,但它真实记录了那个特殊年代农民们破釜沉舟的决心。 1979年2月6日,安徽省委召开会议专门讨论山南包产到户的事。会上吵得不可开交,最后万里书记拍板:先在山南公社搞试点,年底看效果,好就继续,不好就收回。他还说了句耐人寻味的话:"就算真走到资本主义路上,我们也有办法拉回来。"这话给改革试水吃了颗定心丸。 其实早在这之前,有些地方已经在悄悄尝试改革了。比如四川广汉的金鱼公社,1978年就开始搞"包产到组"。安徽来安县十二里半公社的农民,甚至比小岗村还早两个月就按了手印搞包干。只不过小岗村的故事后来传得更广,成了农村改革的标志性事件。 这些农民可能不懂什么大道理,但他们最清楚一个简单事实:大锅饭吃不饱,包产到户才能多打粮。小井庄第一年搞包产到户,粮食产量就从往年的八九万斤猛增到十八万斤。小岗村更厉害,一年收的粮食相当于前五年的总和,油料产量是过去二十年的总和。数字不会骗人,老百姓的肚子更不会骗人。 改革从来不是一帆风顺的。就在安徽农村热火朝天搞包产到户时,全国上下争论得厉害。有人说这是走资本主义道路,有人说会破坏集体经济。1980年中央召开座谈会,有位老干部痛心疾首地说:"辛辛苦苦三十年,一夜回到解放前。"但报纸说了句实在话:"不管黑猫白猫,捉到老鼠就是好猫。" 麦收时节到了,万里来到凤阳考察。当他听说小岗村包干到户后粮食产量从3万斤猛增到12万斤时,眼睛都亮了。当地干部还在担心会不会犯错误,万里大手一挥:"就让它干嘛,不就一个生产队吗?翻不了天。"这句话给基层干部吃了颗定心丸。 那些反对的人总爱说"辛辛苦苦三十年,一夜回到解放前",可农民们心里清楚,大锅饭吃了三十年,肚子还是饿的。现在地分到手里,干多干少都是自己的,谁还不拼命?小岗村的严宏昌说得实在:"过去是队长哨子吹破嘴,社员下地迈不动腿。现在是钟不敲,哨不响,哪个不是天不亮就往地里跑?" 争论归争论,庄稼不等人。到了秋收时节,安徽各地传来一个接一个的喜讯。肥西县山南区的粮食总产量比上年增长了三成,油料翻了一番还多。来安县十二里半公社的社员们交完公粮后,破天荒地家家户户都有了余粮。最让人感慨的是,这些变化不是靠上面下文件、派干部,就是老百姓自己摸索出来的土办法。 那年冬天特别冷,可安徽农民心里热乎着呢。他们知道,地里的庄稼不会说谎,碗里的粮食不会骗人。不管上面怎么争论,老百姓认准了一个理:能让大家吃饱饭的法子就是好法子。这场始于安徽农村的变革,就像星星之火,终将燎原。