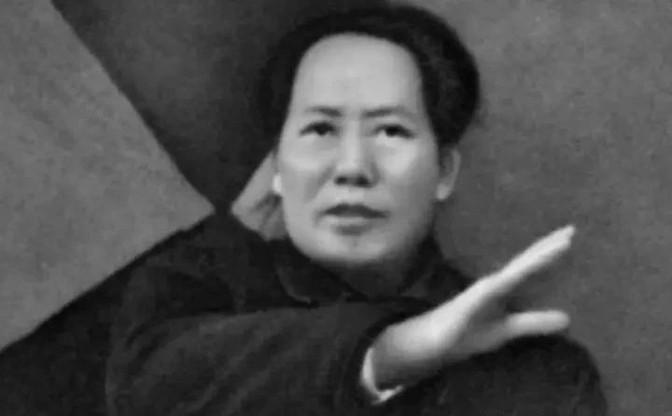

早在1943年,毛主席就说过,在中国的农村中,几千年来都是个体经济,一家一户就是一个生产单位,这种分散的个体生产,就是封建统治的经济基础,而使农民自己陷入永远的痛苦。克服这一状况的唯一办法,就是逐渐集体化,而达到集体化的唯一道路。” 在中国几千年的农村历史里,个体经济一直是老大。一家一户种地养家,乍一看挺自由,可实际上呢?效率低得要命,碰上天灾人祸就得喝西北风。更别提地主那帮家伙,高利贷、租子一压,农民连喘气的机会都没有。毛主席1943年在延安就看透了这点,他说,这种分散的小农经济就是封建社会的根基,农民苦不堪言,想破局只能靠集体化。这话听着简单,做起来可不轻松。 1943年那会儿,抗日战争打得正凶,国内乱成一锅粥。毛主席在延安开了个会,直指农村问题核心:一家一户的生产方式太落后,农民单打独斗,既抗不了灾,也斗不过剥削。地主靠着土地和高利贷,把农民的血汗榨得干干净净,社会矛盾越攒越多。他提出,集体化是唯一出路,得把农民组织起来,把资源攒到一块儿,才能干大事。这想法不是拍脑袋想出来的,是从中国农村的实际情况里摸出来的。 1949年新中国一成立,农村就迎来了大翻身。土地改革先干了一票大的,把地主的地分给农民,实现了“耕者有其田”。农民拿到地,干劲儿蹭蹭往上涨,粮食产量也跟着回暖。可毛主席心里清楚,这只是第一步。小农经济还是那老毛病:生产力低,碰上大旱大涝就抓瞎。光分地不解决问题,得往更深处走。 1953年,农业合作化运动来了。从互助组开始,几户凑一块儿帮忙干活,到初级社、高级社,慢慢把地、工具、劳动力攒起来。到了1958年,人民公社一搞,农村彻底变了样。土地集中了,水渠修起来了,拖拉机也开进了村,粮食产量噌噌往上蹿。农民不再是散兵游勇,生活水平也跟着水涨船高。这集体化的路子,真把农村从穷坑里拽了出来,还给工业化攒下了粮食和原料。 为啥集体化能行?说白了,它把分散的力量捏成拳头。过去一家一户,种子不够、地不够,谁也顾不上谁。集体化后,资源一整合,干啥都更有底气。修水利、买机器、种新粮,这些个体干不了的事,集体都能扛下来。粮食多了,农民日子好过了,国家也有钱搞工业,一举两得。当然,这过程也不是一帆风顺,中间也有过弯路,但总体看,集体化确实让农村换了张脸。 到了新时代,农村又碰上新问题:地少人多,市场风险大,咋办?乡村振兴战略提出来了,集体化的老思路又派上了用场。现在讲壮大集体经济,跟当年整合资源一个理儿,通过合作社、土地流转,把地攒起来,效率高了,农民也能多赚点。农民组织起来,市场里说话也有分量,不容易被坑。再加上农业科技加持,产量高了,质量好了,这不就是集体化的现代版吗? 比如,现在好多村搞合作社,农民把地入股,大家一块儿种经济作物,赚了钱再分。比起以前单干,风险小多了,收入也稳当。还有土地流转,把零散的地集中起来,搞规模化种植,机器一上,省时省力。这些不都是集体化的影子?新时代的农村发展,还是得靠这股“攒劲儿”的精神。 当然,现在的情况跟过去不一样了。市场经济一搅和,农民得面对价格波动、销路问题,集体化也得与时俱进。咋让合作社更灵活?咋让农民既能抱团又不失自由?这都是新课题。不过,集体化的核心——团结起来干大事——这点没变。只要抓住这点,农村的路子就不会偏。