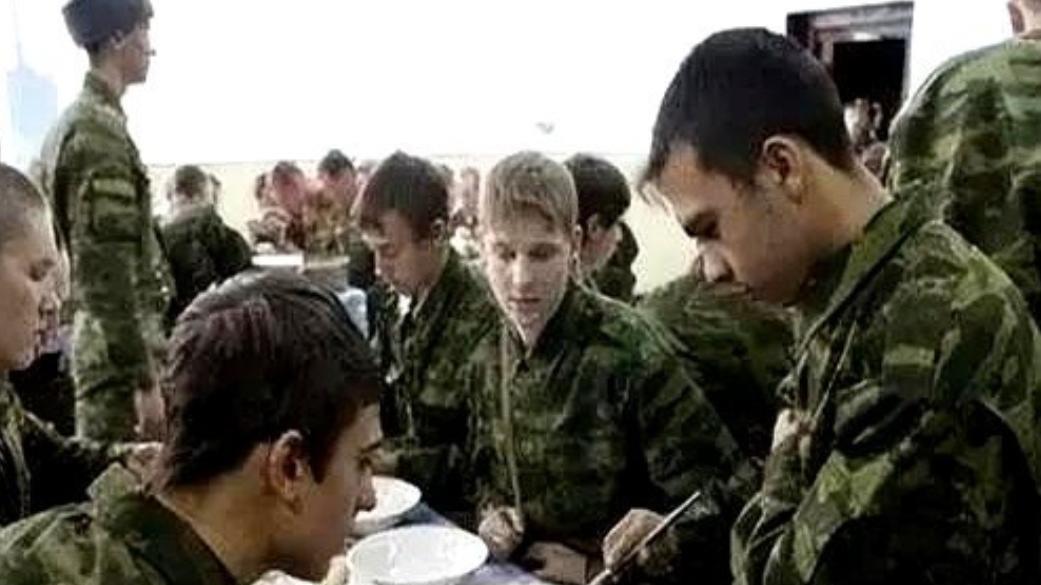

1994年,俄罗斯军方大手一挥,从中国订购了50000箱泡面当军粮。谁知,货刚到没几天,俄罗斯人就变脸了:我们要全额退款!中方极力挽回,直到得到退货理由一说出来,瞬间让人哭笑不得 1991年12月25日克里姆林宫上空的红旗缓缓降下,苏联这个曾经与美国分庭抗礼的超级大国正式解体。 作为“长子”的俄罗斯继承了苏联绝大部分军事遗产,却也背负了沉重的经济包袱。 当时的俄罗斯可谓内外交困:内部经济濒临崩溃,轻工业几乎瘫痪,外部则面临西方国家的经济制裁和围堵,最讽刺的是这个能造出最先进战斗机的国家,却连最基本的食品生产都成问题。 时任俄罗斯国防部后勤局长的伊万诺维奇上校在一次内部会议上拍桌怒吼:“我们的士兵在车臣前线饿着肚子打仗,而我们的军工厂还在生产用不上的导弹!” 据档案记载1994年的俄军士兵口粮标准已降至历史最低点,许多部队只能靠黑面包和土豆充饥,更糟的是,由于食品储备不足,连这种简陋的伙食都无法保证稳定供应。 就在这危急时刻,一位曾在远东服役的俄军参谋提出了一个大胆建议,从中国进口方便面。 这位参谋在中国边境执行任务时,曾见识过这种神奇食品:体积小、保质期长、食用方便,最重要的是价格便宜,经过激烈辩论俄军高层最终拍板:先订购5万箱试试水。 当中国华北某大型方便面厂接到这笔来自俄罗斯的订单时,整个管理层都沸腾了。厂长王建国回忆道:“当时我们厂一年的出口量也就两三万箱,这一单就顶我们大半年的出口额!”工人们更是加班加点,把生产线开足马力。 考虑到这是打入俄罗斯市场的关键一仗,中方格外重视产品质量,质检部门对每批面饼都进行了加厚处理,料包分量也比平时多了15%。 更“贴心”的是,考虑到俄罗斯寒冷的气候特点,研发部门特意在调料包里添加了辣椒粉,希望能帮助俄军士兵抵御严寒。 “我们当时想,俄罗斯人喝伏特加都不眨眼,这点辣算什么?”负责配方调整的技术员小李笑着说。 为了确保万无一失,工厂还专门请来了曾在苏联留学的教授把关,最终确定了一个“微辣”配方,比国内的麻辣口味温和许多,但比原味多了一丝辛辣感。 1994年3月满载着5万箱“特制版”方便面的货运列车缓缓驶出中国边境,穿越西伯利亚荒原,最终抵达莫斯科郊外的一个军用仓库,中方代表信心满满地等待好评,却等来了一封措辞强硬的退货函。 俄军后勤部的谢尔盖少校至今记得第一次试吃中国方便面的场景,按照惯例他们先将调料包倒入碗中,加入热水搅拌成汤。 “刚喝第一口,整个食堂就炸锅了,”谢尔盖回忆道,“有人咳嗽,有人找水,还有人直接吐了出来。”不到半小时,投诉电话就打爆了后勤部。 俄方给出的退货理由让中方代表目瞪口呆:调料包太辣了!这个理由看似荒谬,却真实反映了中俄饮食文化的巨大差异。 虽然俄罗斯人能豪饮60度的伏特加,但对辣椒的耐受度却出奇的低,更关键的是,俄军的吃法与中国完全不同,他们习惯先把调料包冲成汤喝掉然后再吃面。 这种“先喝纯汤”的吃法,让本就不习惯辣味的俄罗斯士兵直接遭受了“味觉暴击”。 消息传回中国工厂上下既好气又好笑,“我们加的那点辣椒粉,在四川连婴儿都嫌不够味,”质检主任老张无奈地摇头,“谁能想到战斗民族这么'娇气'?” 但笑归笑问题必须解决,这不仅关乎工厂的信誉,更可能影响到刚起步的中俄贸易关系。 面对这一突发状况,中方迅速组建了应急小组,组长赵明是国际贸易专业的高材生,他提出一个大胆方案:不退货,而是免费提供替代调料包。 “空运一批海鲜味的过去,成本比全部退货低得多,”他在紧急会议上分析道,“而且还能展现我们的诚意。” 方案获得批准后,工厂48小时内就赶制出了全新的海鲜味调料包,完全去辣增加鲜味,还特别添加了俄罗斯人喜爱的奶油风味,这批“救命”调料通过外交包裹紧急空运至莫斯科,比正常贸易渠道快了近两周。 与此同,中方还派出了“方便面特使”张工程师飞赴俄罗斯,现场教学正确的食用方法。 在莫斯科郊外的一个军营食堂里,张工程师当着几十名俄军军官的面演示:“调料要和面一起泡,三分钟后搅拌均匀再吃。”当他将泡好的面条递给一位上校品尝时,对方眼睛一亮:“这和之前完全不一样!” 这场“方便面危机”最终以喜剧收场,更换调料包后,中国方便面在俄军中大受欢迎,甚至成了硬通货——士兵们用它来交换香烟、酒等稀缺物资。 更令人意外的是,这次事件反而让中国方便面在俄罗斯民间打开了市场,许多民众通过各种渠道求购这种“神奇的中国面条”。 信息来源:俄军曾订购5万箱中国方便面当军粮 嫌太辣险些全退货——新浪军事