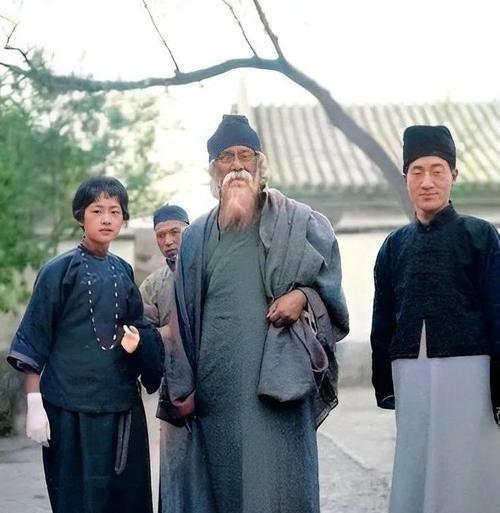

1929年,68岁泰戈尔访华,睡了陆小曼的床。

1929年秋,泰戈尔再次来到中国,这次他选择了他与徐志摩的友谊的见证地——徐志摩的住所,平静地开始了他的中国之行。他们的友谊可以追溯到五年前,1924年泰戈尔首次访华,徐志摩全程陪伴左右,两人诗词歌赋,畅谈人生,结下了深厚的友谊。这次选择下榻徐家,足见这份情谊在泰戈尔心中的分量。

这次访问却因一件趣事而备受关注。深夜,泰戈尔突然提出想睡陆小曼的卧房。徐志摩,这位热情好客且对泰戈尔仰慕已久的主人,二话不说便答应了,自己则移步客房休息。而陆小曼则被突如其来的状况弄得不知所措。在陆小曼尚未回应之前,泰戈尔已径直走进了她的闺房。

为何泰戈尔会选择陆小曼的卧室?或许与他对东方文化的偏爱有关。陆小曼的卧房陈设着不少具有中国传统特色的物品,例如精雕细琢的木床、风格独特的仕女图,这些都可能让泰戈尔倍感亲切,让他更深入地体验东方文化。而他直接进入卧室的行为,或许在他看来是再自然不过的事,毕竟文化差异导致对个人空间的理解有所不同。

徐志摩的爽快反应不足为奇。早在1924年陪同泰戈尔游历中国期间,他就展现出对泰戈尔由衷的钦佩,宛如一位忠实的追随者。如今泰戈尔再次光临,他自然会全力以赴地接待。况且,徐志摩本就性情洒脱,朋友的请求他总是欣然接受。睡客房对他来说,根本算不上什么牺牲。

陆小曼的难处则不言而喻。当时的社会风尚注重传统礼仪,主人的床榻可不是随意让人占据的,尤其女主人的床,更是私密至极。泰戈尔的举动,在当时的社会氛围下,确实显得有些唐突。陆小曼一方面要顾及待客之道,毕竟泰戈尔是声名显赫的文豪,又是徐志摩的朋友;另一方面,她心中也难免感到不适,觉得此事颇为尴尬。但她最终还是没有阻拦,可见其宽容大度。

泰戈尔在徐家住了整整一周,期间相处融洽。他对中国文化展现出浓厚的兴趣,陆小曼还特意为他烹饪了几道中国菜,泰戈尔更是赞赏有加。临走时,他还赠送了礼物以表达谢意。这段经历表明,泰戈尔并非有意冒犯,而是将徐志摩夫妇视为挚友,所以才会如此率性。

将此事置于当时的社会大环境下考量,我们便会发现另一番景象。1929年的中国正处于动荡时期,军阀混战刚刚平息,但文化界却异常活跃。新文化运动的影响尚未完全消退,徐志摩等一批知识分子正积极推动西方文化,并进行文学创作。泰戈尔的到来,成为了中外文化交流的一大盛事,而他与徐家发生的这件趣闻,也因此成为人们茶余饭后的谈资。

不幸的是,好景不长。1931年,年仅34岁的徐志摩因空难不幸逝世,这对陆小曼打击巨大,此后她基本过着隐居的生活,日子过得十分清苦。泰戈尔在1941年去世前,依然记得这段友谊。1949年,他的孙子到北京大学留学时,还曾想向陆小曼索取徐志摩的诗集,可惜当时陆小曼病重,未能如愿。直到1956年,陆小曼与王亦令合作翻译了《泰戈尔短篇小说集》,算是对两位故友的追忆。

这段故事,实际上是友情与文化碰撞的缩影。泰戈尔的举动,如今看来或许有些冒失,但在当时,他可能并不觉得有何不妥。徐志摩的坦率,陆小曼的犹豫,都真实地反映了那个时代中西方文化交汇时的微妙与温情。放在中印文化交流的背景下,这段往事确实别具意义,也难怪多年来仍为人津津乐道。

更深层次地解读,泰戈尔选择陆小曼的卧房,或许不仅仅是因为喜爱房间里的中式风格。作为一位伟大的作家,他心思缜密,或许是想借此拉近与朋友,乃至与中国文化的距离。毕竟,他的创作始终围绕着情感与体验,这种贴近生活的举动,或许是他体验生活的一种方式。

陆小曼的反应也恰如其分地展现了当时中国人的心态。当时的社会较为保守,个人空间的概念根深蒂固,突然有个外国老者要睡自己的床,任谁都会感到慌乱。但她最终接受了,也说明她并非墨守成规,身上多少带有一些新女性的影子。在这点上,她与徐志摩颇为相配,都是兼具西方开放和中国传统的个性。

泰戈尔与徐志摩的友谊,是整件事情的核心。1924年的合作使两人惺惺相惜,1929年的重逢更使得他们的情谊更加深厚。泰戈尔选择住在徐家,并随意提出要求,正说明他将自己视为徐家的家人。这种信任与随意,恰恰是真挚友情的体现。而徐志摩睡客房,也并非什么大事,朋友来了,他愿意让贤,这很符合他的性格。

徐志摩的离世,泰戈尔心中定然悲痛不已。两人虽然缘分短暂,但影响深远。陆小曼晚年孤身一人,在翻译泰戈尔作品时,心中想必满是回忆。这段往事,表面看来是一段趣闻,细细品味却令人动容,其中饱含着文化的温度。