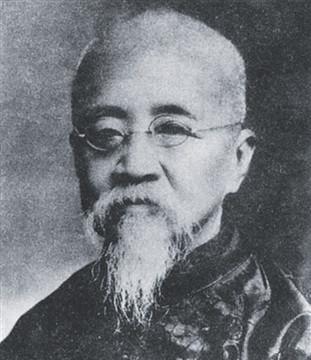

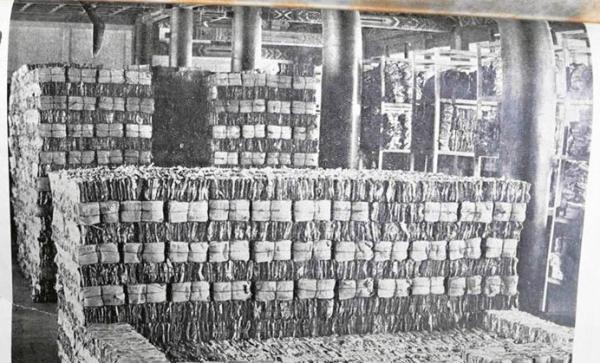

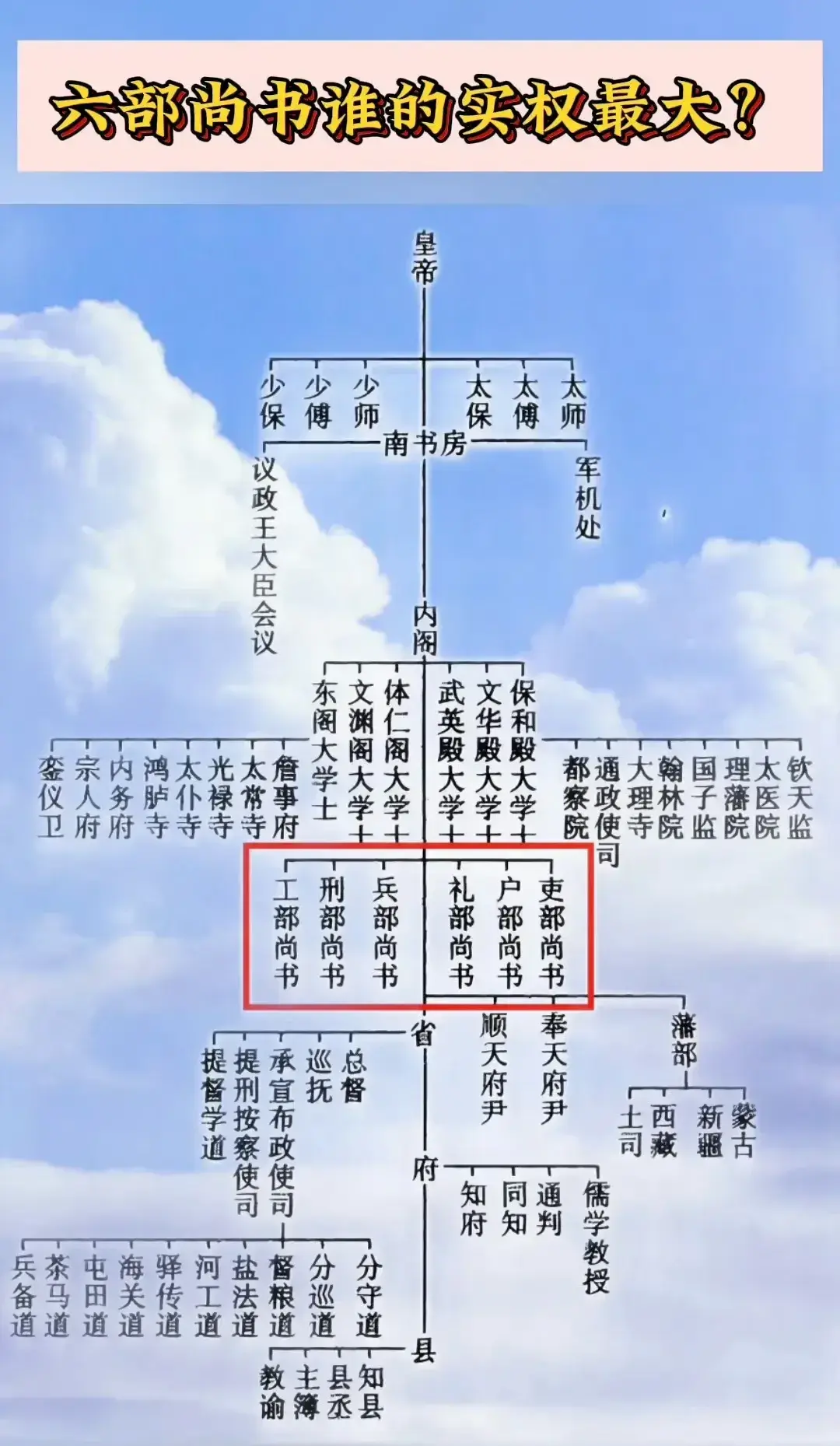

1921年,北洋政府发不出工资,就将故宫内8000麻袋大内档案,以4050银元的价格,卖给了造纸厂。造纸厂正要将档案通通化浆造纸时,一个人急匆匆赶来,说他愿出三倍价钱买下来。 “这么多没用的档案,废纸一堆,搬出去销毁了吧。” 醇亲王载沣给自筹备典礼,一进故宫存放资料的库房,就被扑面而来的霉味儿熏得皱起眉头。 库房存放的都是历朝历代的皇家秘闻、经史典籍,记下来的时候都当宝贝,泄露出去一点儿有可能引来杀头之罪,可是当皇权更替,这些尘封的大内档案,都变成了废纸一堆。 皇宫档案馆向来是紫禁城中的“迭部亲娘不爱”的偏远之地,年久失修、屋檐漏雨、意外失火乃至炮火纷飞,故宫档案馆遭殃的名目真不少。 等到溥仪即位的时候,这里破败不堪,醇亲王载沣看着老大不高兴,下令把没用的档案都焚烧了。 不少古代典籍,都化作了尘土。当时主管学部的张之洞知道后,就找来了下属罗振玉,叫他去前去整理,用这些没人要的古籍筹办京师图书馆。 张之洞上下奔走,把200多万件档案都拨了过来,因为学部经费有限,罗振玉就用破麻袋装档案,足足装了8000个麻袋,都放在国子监。 这些档案规模庞大,没有人有心力一份一份归类收档,最后从晚清的“累赘”,沦落为北洋政府的“麻烦”,就放在筹备处发霉。 北洋政府对这些好不容易保存下来的档案毫不在意,疏于管理,很多人就把档案偷出去卖。有的人目不识丁,甚至不屑于偷档案,将装档案的麻袋偷出去换钱。 筹备处一直是个没有多少油水的的地方,1921年,北洋政府经费紧张,筹备处好几个月发不出工资。 这些“无用”的档案,被满脑肥肠的北洋官员,撺掇着当成废纸卖了,当时十几个白纸坊的商人凑钱,花了4050银元就把8000袋档案包圆了。 这些商人不打看重档案的价值,买回去计划随便挑拣出来看着有价值的,其他大部分送去加工厂当原料,还有的就地零售。 8000麻袋的纸张买卖,在当时引起的轰动还真不小,浩浩荡荡的车队,在大街上排得像长龙,引来不少民众观看。 光是把档案运出来,就足足花了十几天。售卖档案的地方在热闹的善果寺附近,这里香客众多,还经常有庙会,很多人来这里淘些小玩意儿。 从皇宫拿出来的档案,吸引了许多人的兴趣,大家都喜欢听个皇家秘闻,还有好多想拿皇家档案投机倒卖的人,几天下来,就卖出去了上千斤。 纸商正卖档案卖得热火朝天,突然有古玩商人找来,愿意出高价买走档案,过了一会儿,又有个书商来开价,也愿意重金收购档案。 白纸商人纳罕,北洋政府当废纸卖的档案,怎么突然成了“香饽饽”了,谁都抢着要。不过只要有钱赚,白纸商人是乐意卖的。 到了签合同的那一天,真正的买主浮出水面,原来不管是古玩商还是书商,都是替罗振玉来买档案的。 罗振玉偶然发现故宫的档案流落民间,当年就是他将珍贵档案放进麻袋,本以为能免于销毁,最后兜兜转转,还是被北洋政府给糟蹋了。 罗振玉到处搜罗档案,很多文物商人见有利可图,便卖力为罗振玉收购,找到了白纸商人这里。 罗振玉花了原本价格的两三倍,足足一两万元,将所有档案买下,运回自己家的藏书楼安置。 购买这批档案价钱不低,纵是罗振玉家财万贯,也因此花掉了不少家本。罗振宇知道,将这些档案放着不管,是没法体现出价值的,因此带着人重新整理,留下许多珍贵资料。 不过罗振玉只看到了档案的金钱价值,对档案的民族价值却不屑一顾,他整理出来的档案,除了自己私藏的,其他的都拿去卖钱了。 罗振玉对买家也不挑剔,只要肯花重金,罗振玉不管档案的去向,许多档案都流入了文物贩子,有些高价转手卖给当时的政府,有些则被卖给日本人换钱。 后来8000麻袋档案四处流落的事情引起社会各界重视,才逐渐有人开始寻找流落在外的珍贵档案。 参考资料:八千麻袋事件-百科

用户95xxx97

能转为文物总比直接废纸回收了强啊

用户97xxx34

这就是祸国殃民政府!搞的现在我们文化流失很多!