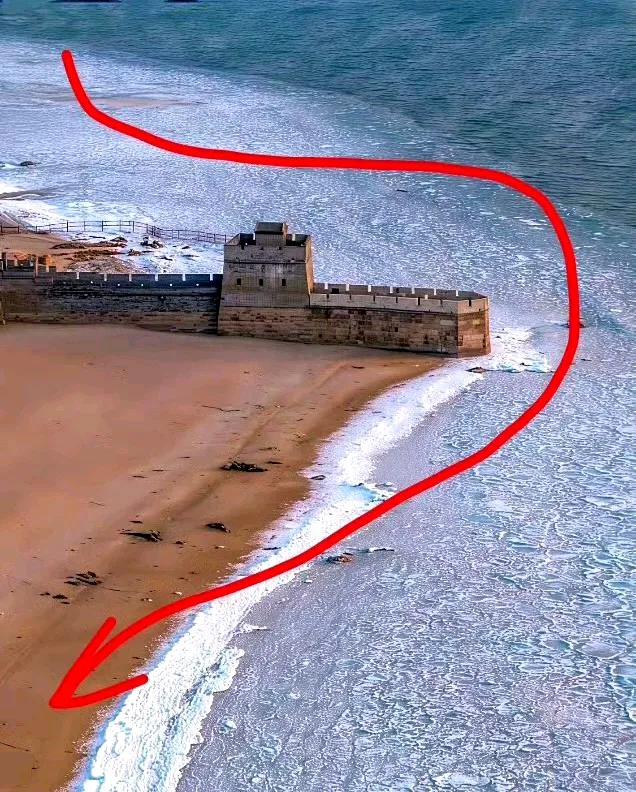

1880年腊月二十八,张怀芝到亲娘舅家去借钱,娘舅瞧不起他,只用一斗黑豆,打发了他,没想到多年后,张怀芝却坐到了山东督军的职位。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在清末民初那段风云变幻的年代,张怀芝的身影,既沉重如铁,又轻盈如风,他出身贫寒,自幼在山东东阿皋上村的土窖中摸爬滚打,那里冬天寒气刺骨,夏季潮湿闷热,风雨之夜甚至能从墙角接水煮粥,这样的环境,仿佛命运在他人生伊始便划下一道低压线,而他一生的轨迹,也正是在这道低压下奋力反弹的写照。 张家的贫困在当地几乎成了谈资,他的父亲在同治年间灾荒中倾尽所有,搬一家六口人住进半地下的地窖,尽管生活艰难,父亲仍坚持将他送进私塾,求一个读书识字的出路,幸得塾师杨克典慧眼识人,不仅免除束脩,还将古训反复灌输于他心头,可惜好景不长,数年后家中粮绝,无奈辍学,他年仅十五,便在黄河滩头挑沙谋生,肩膀磨破,日挣三文,仅够换几斤糙米,少年张怀芝早早品尝了生活的苦涩,也在心中埋下了不甘的种子。 真正将这枚种子催生的,是一斗黑豆,1880年腊月二十八,寒风如刀,张怀芝为求一口年饭,空着布袋踏雪去投亲,那是他外祖母娘家的亲舅舅,他本以为血浓于水,然而迎来的却是冷眼与讥诮,对方不但拒绝他借粮的请求,反而丢下一斗喂牲口的黑豆,声称可用以驱邪,这一斗豆子,沉甸甸地压在他怀中,更重重地压在他心头,从那一刻起,羞辱与愤怒不再是情绪,而是他命运的燃料,他没有流泪,也没有辩解,只是咬牙将这份耻辱封存,转身便是背井离乡的开始。 他去了天津,彼时的天津,是晚清北洋重镇,既有繁华,也有泥泞,张怀芝先在袁世凯家马厩里做马夫,喂马刷毛,清扫马粪,居于最底层,可他并未陷入庸碌,而是将业余时间用来研读《步兵操典》,夜里,他常借着马灯光芒苦读,马蹄声与纸页翻动声交织,成了他孤独却坚定的日常,据传某夜,一位路过的军官见他如此专注,驻足片刻,却并未出声,这份不动声色的努力,终在七年后换来回报,他被推荐进入天津武备学堂炮兵科,成为仅有的三十余名学生之一。 在学堂中,他学习德式炮术,严谨而系统,彼时正值清廷改革军制之际,西法东渐,张怀芝凭借勤奋与天赋,很快脱颖而出,五年后,他随新建陆军赴小站练兵,受到袁世凯赏识,被编入左翼炮兵营,1900年,八国联军之祸波及京畿,慈禧仓皇西狩,张怀芝率炮队负责护驾,途中于居庸关一役,成功击退俄军骑兵,对清廷而言功不可没,他因此获赐黄马褂,这份荣誉在当时不仅象征军功,更是一种政治背书,意味着他从此迈入北洋军政的权力圈。 自此,他的仕途一路攀升,从第五镇统制到北洋将领,再到辛亥之后的要地调任,他的身影频繁出现在镇压、整编、清剿等重大军政事务中,1916年,袁世凯称帝失败后,张怀芝被任命为山东督军,兼省长,掌握军政大权,他的治理风格刚猛、实干,既有镇压反对势力的狠劲,也有推行民生项目的远见,重修静觉寺、创办义学、捐资助学,这些善政留下碑刻,亦传诸后世,尤其是他设立的义学,专收贫寒子弟,提供纸笔食宿,被誉为“寒门翻身之梯”。 然而,张怀芝的性格并不纯然温和,他记仇,而且记得极深,那位腊月里羞辱他的舅舅,后来得知他发迹,几番托人求见,终被冷遇,张怀芝命副官回话,称那斗黑豆至今仍存库房,正合适用来“镇宅驱邪”,他并未禁止来访,却也未设宴款待,只用黑豆窝头待之,意在讽刺,此举虽不合情面,却也真实反映了他性格中那份执拗与报复心理,相比之下,他对曾施援手的表舅则慷慨许多,赠以二百亩水田,终身供养。 在治军方面,他不拘常规,讲究实效,一次宴席上,有人借酒讥讽他曾为马夫,张怀芝不怒反驳,称自己牵马时,那些酸秀才尚在啃窝头,此种话语虽粗,却赢得军中人心,被视作平实不做作的象征,他治下的士兵敬之,百姓亦对其政绩念念不忘,尽管在政治上他与皖系、亲日派关系密切,引发不少争议,但在地方治理与军队建设方面,他的能力鲜有质疑。 1924年,直奉大战结束,张怀芝辞去职务,选择退隐济南,他在东流水修建万竹园,既是私宅,也是园林,融合南北建筑风格,历时十余年方成,与此同时,他创办面粉厂,投入实业,不再问政,年节之际,仍有人从东阿送来泥土供其祭祖,他虽不复军权,却仍心系故里,常年资助乡亲,尤其关注教育发展。 1934年,他病逝于天津英租界寓所,弥留之际,他叮嘱子女将自己葬回故土,东阿黄土,是他生命的起点,也是归宿,他曾摸过那袋黑豆,如同触摸命运最初的刀锋,他知道,若无那场羞辱,或许便不会有后来的奋起。 信息来源:《清史稿·兵志》光绪朝武备学堂记载