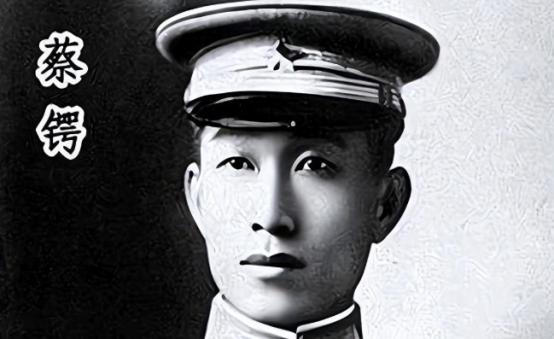

1904年,22岁的蔡锷迎娶29岁的刘长姑,怎料花轿临门,新娘誓死不嫁,蔡锷下不了台时,一名女子站了出来:“我嫁,”婚后7年,蔡锷成为省长,婚后11年,蔡锷成为护国军第一军总司令。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在湖南邵阳的蔡锷墓前,常年摆放着三束花,一束洁白素雅,仿佛象征着少女的纯洁与未竟的缘分;一束红中带紫,透着隐忍与风骨;另一束则色彩明艳,似乎代表着才情与灵魂的契合,这三束花,像三个沉默的见证者,诉说着蔡锷一生中三段不同的情感轨迹,也映照出那个动荡时代里女性命运的复杂与沉重。 蔡锷,字松坡,湖南邵阳人,自幼聪颖过人,家境却贫寒,少年时期,他常随父亲挑担卖豆腐,偶尔路过私塾,总要驻足偷听,刘辉阁,邵阳一位望族家主,看出这孩子不同寻常,便资助他读书,甚至让他寄住自家,自此,蔡锷与刘家结下深厚渊源,刘辉阁不仅提供读书机会,还将家中侄女刘长姑许配给他,订下娃娃亲,这段婚约,起初并非出于儿女情长,而是长者对才俊后生的识人之慧与未来的期许。 然而,命运总爱在人生的拐角处设置试题,1904年,蔡锷留学归来,已是日本陆军士官学校毕业的优等生,准备履行婚约迎娶刘长姑,却不料迎亲当天,花轿临门之际,刘长姑拒绝出嫁,她自幼养尊处优,虽知蔡锷才华横溢、前途无量,却依旧无法接受一个出身贫寒的丈夫,她的抗拒并非突如其来,而是多年积累的心理落差在婚礼这一天爆发。 这场变故令刘家上下陷入尴尬,乡里皆知的婚事,怎能轻易收场?正当众人手足无措之际,刘家的小女儿刘森英挺身而出,提出代姊出嫁,刘森英虽为庶出,却自幼聪慧,随私塾先生读书,不乏见识,在多年观察中,她对蔡锷早已心生敬意,不是因为他的功名,而是他在书案前埋头苦读、临摹字帖时那种执着精神,她的决定不是一时冲动,而是深思熟虑后的选择,既为维护家族体面,也为成全自己心中的仰慕。 婚事最终得以继续,只是在洞房花烛夜,蔡锷才知与自己成亲的竟非原订之人,面对现实,他没有责怪,反而对这位临危受命的姑娘心生敬佩,不久之后,他为她改名“侠贞”,以表她的义气与胆识,婚后的生活远不如人前风光,由于蔡家依旧清贫,柴米油盐皆需精打细算,刘侠贞将陪嫁首饰悉数典当,只为替丈夫添置笔墨纸砚,蔡锷白日教书,夜晚备考,常常挑灯至深夜,她虽身为将军夫人,却过着寡淡清苦的日子,毫无怨言。 世局动荡,科考制度废除,蔡锷毅然从文转武,投笔从戎,1907年,他东渡日本复入军校深造,临行前,刘侠贞将缝于贴身衣物中的银票悄悄塞给他作盘缠,蔡锷远在异国,每月必写家信,信中寥寥数语,却句句关切妻子的身体与生活,字里行间,虽无山盟海誓,却藏着深沉的牵挂。 辛亥革命爆发,蔡锷在云南举兵响应,后升任都督,刘侠贞也随丈夫迁至昆明,身为官眷,她却不事铺张,时常深入前线医院,照料伤兵,一次兵变突起,蔡锷身陷书房,她竟举灯挡门,誓与丈夫共进退,她不曾身披战甲,却在风雨中以柔弱之躯撑起一个将军的后方。 蔡锷的仕途与声望在护国战争中达到顶峰,然而,长期操劳使他的身体每况愈下,1916年,他赴日治病,未及康复便撒手人寰,弥留之际,他将妻儿托付至亲,刘侠贞带着三个孩子返回上海,靠变卖遗物维生,蔡锷离世的消息传来,她没有放声痛哭,只是将丈夫的军装一一熨平,封存于箱底,有人劝她改嫁,她指着整齐收藏的军功章淡然回应:“这里装着的是一段民国史,” 与此同时,在蔡锷生命的后期,他邂逅了另一位女子——潘蕙英,她出身书香门第,受过西式教育,思想开放,才貌双全,与蔡锷相识于云南,两人志趣相投,情感迅速升温,与刘侠贞的沉稳敦厚不同,潘蕙英与蔡锷的关系更像是灵魂间的遇见,他们不仅有情感相通,更有理念相合,潘蕙英陪他南征北战,育有二子一女,在他病重期间,她始终陪伴左右,直至最后一刻。 蔡锷去世后,年仅二十多岁的潘蕙英决意不再改嫁,将丈夫的头发编入自己的发髻,以示忠贞,她靠教书抚养子女,含辛茹苦,直至老去,世人对她与刘侠贞的评价各有不同,有人为刘侠贞不值,感叹她“所托非人”;也有人敬佩潘蕙英的坚韧才情,觉得她才是蔡锷真正的知音,但无论如何,这两个女子都在蔡锷生命中留下了不可替代的印记。 值得一提的是,那位当年拒婚的刘长姑,后嫁予他人,却未得幸福,丈夫体弱多病,家道中落,有一次偶然在市集看到蔡锷的照片,回家后竟掩面痛哭,她或许从未后悔当初的决定,但命运的走向总让人唏嘘。 信息来源:湖南民建网2016-04-25——蔡锷的传奇人生