探测距离1000公里!歼-20换装碳化硅雷达,稳坐五代机之王!

歼-20雷达技术取得革命性突破!

据香港《南华早报》报道,得益于中国山东大学科研团队所取得的技术进步,中国在歼-20隐身战机的有源相控阵雷达上,已经采用了一种新型的半导体技术-碳化硅,使雷达探测距离增加了两倍,达到1000公里。

有这样的探测能力,歼-20将稳坐五代机的宝座。

要知道,雷达探测距离仅200公里的歼-10C,都能完虐法国最强四代半战机-阵风。

那么,不知道歼-20搭载上霹雳-15,面对阵风的战损比是多少?

众所皆知,雷达对于战斗机来说太重要了。

尤其是在现代空战中,谁能先发现敌人,谁就能先发制人。

目前最先进的是,第三代氮化镓有源相控阵雷达。

相比第二代砷化镓,在相同体积下,氮化镓的尺寸更小更轻,功率输出更大,探测距离也更远。

但是技术在不断进步,如今又出现了第四代雷达,也就是碳化硅雷达。

严格来说,碳化硅并不是直接作为雷达的T/R组件材料,而是作为氮化镓的衬底材料。

相比传统的氮化镓,碳化硅的优点非常多。

比如,碳化硅的密度更低,重量更轻。

可在600度的高温下稳定工作,理论可持续运作8000个小时,大幅提升了雷达系统的可靠性和耐久性。

再者,碳化硅最大击穿电压可达1700伏,远高于氮化镓的650伏。

这意味着,在相同体积下,碳化硅的输出功率更高,雷达信号更强,侦测范围也更大。

雷达探测距离的提升,直接赋予了歼-20无与伦比的战场感知能力。

使歼-20能在敌方防空圈外锁定目标,配合霹雳-17/21超远程空空导弹,可实现超视距打击。

不过,港媒说歼-20换装碳化硅雷达后,探测距离达到1000公里。

这个说法有点不太严谨。

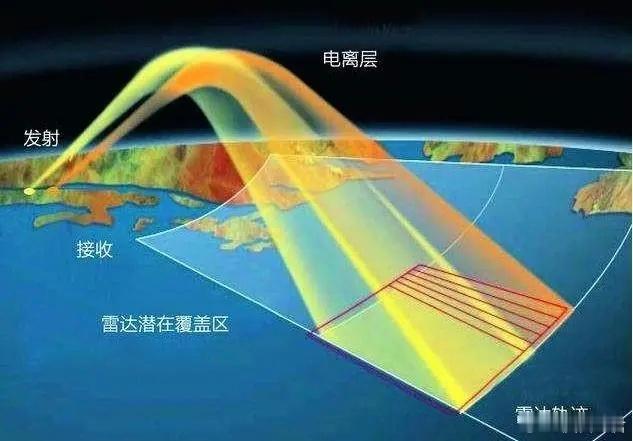

因为雷达波是直线传播的,不会拐弯,受地球曲率的限制,探测范围是有限的。

举个形象的例子,歼-20最大飞行高度是2万米,理论上能探测到最远的地平线距离大约是600公里左右。

这意味着,若要探测1000公里以外的战斗机,敌机也要飞在2万米高空。

若敌机贴地飞行,雷达波就会被地球阻挡,反而无法探测到。

不过,即便600公里的探测距离,已属世界顶尖水平。

更关键的是,全球掌握碳化硅雷达技术的,只有中国。

如此一来,换装了碳化硅雷达之后的歼-20,在雷达方面以及超视距战斗方面,对美俄等国的现役五代机构成了显著的代差优势。

对此,《南华早报》评论道,“应用了新技术下的有源相控阵雷达,歼-20将轻松成为全球五代机的王者。”

如果歼-20的探测距离达到1000公里,预警机是否会面临“退休”的命运?

答案并非那么简单。

目前,中国主力的预警机-空警500,雷达探测距离为500公里;

而歼-20的1000公里探测距离看似已超越了预警机的能力。

然而,预警机的核心价值不仅在于探测距离,还在于其强大的战场态势感知、指挥协调以及多目标跟踪能力。

歼-20虽然探测距离惊人,但其雷达视场和数据处理能力受限于战机平台的体积和功耗,无法完全取代预警机的功能。

更重要的是,碳化硅雷达技术的成熟不仅惠及歼-20,也为预警机的升级提供了可能。

设想未来的空警-3000,若搭载碳化硅雷达,其探测距离可能突破3000公里,远超现有任何预警机。

这种升级将使预警机在更高的高度、更远的距离上为歼-20提供支持,二者形成互补的空中作战体系,而非简单的替代关系。

因此,预警机不仅不会“退休”,反而会因新技术迎来性能的全面飞跃。

与此同时,美国F-22生产线早在2011年关停。

现役仅187架,且因维护成本高、技术老化,连雷达升级都困难。

F-35虽然在数量上胜出,但陷入技术缺陷和成本失控的双重泥潭。

截止2024年,交付全球的900余架F-35中,超过三分之一存在性能隐患,包括雷达信号干扰、软件崩溃、发动机振动等“老大难”问题。

其雷达探测距离也无法与歼-20匹敌。

相比之下,歼-20自2020年后开始“脉动化批量生产”,年产量稳定在50-70架之间。

业界预测,未来总量预计将突破1000架。

届时,配合其1000公里的超远探测距离,让歼-20当之无愧地坐上了全球五代机的头把交椅。