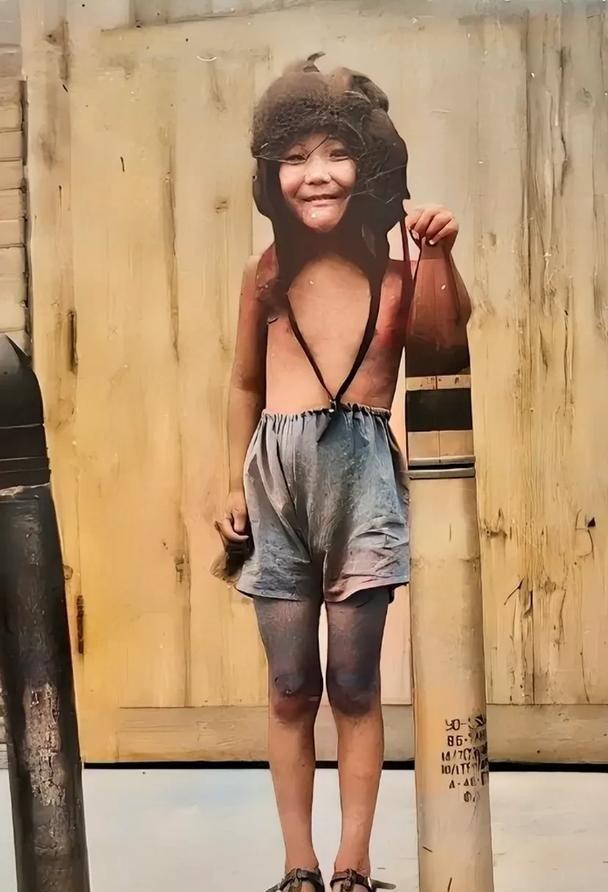

1946年,最小烈士“小萝卜头”宋振中,留下的照片。当时,他被关在了中美合作集中营,就是人们常说的“白公馆”。他穿着破旧的短裤和凉鞋,头上顶着的大大的飞行帽,让他的脑袋看起来更大了。他用手扶着炮弹,开心的看着镜头,或许在他的成长过程中,很少遇到照相这样开心的事情了吧? 大家还记得那个最小的烈士”小萝卜头“吗? 那一年,只有九岁的他,在铁窗中用瘦弱身躯传递希望。 他纯真的笑容,成了黑暗监狱中最明亮的色彩。 白公馆监狱里,一个瘦骨嶙峋的小男孩,穿着一条破旧得几乎看不出原色的短裤,头上顶着一顶明显大出好几号的飞行帽。 有人递给他一个方方的盒子,告诉他对着那个“眼睛”笑。 那天的照片,将这个男孩最纯真而灿烂的笑容被永远定格下来。 这张照片,成了他短暂一生中唯一留下的影像,也是他在暗无天日的牢狱生涯里,难得展露笑颜的瞬间。 1941年3月15日,宋振中出生在陕西西安一个革命家庭。 父亲宋绮云,是《西北文化日报》的社长,以笔为枪,犀利地揭露国民党反动派的黑暗统治。 母亲徐林侠,是父亲的革命伴侣和得力助手,共同投身于危险的地下工作。 然而,家庭的红色背景注定了这个孩子的命运多舛。 仅仅八个月后,1941年11月,国民党军统特务闯入了他们的生活。 襁褓中的宋振中,连同父母一起被捕。 他们先是被关押在西安胡宗南的势力范围,不久后便被转押至重庆的白公馆。 尚在咿呀学语的宋振中,便是在铁窗内开始的。 白公馆的日子,是常人难以想象的黑暗与艰难。 牢房阴暗潮湿,食物匮乏且粗劣。 对于一个正在发育的婴幼儿来说,这样的环境更加残酷。 1943年3月,两岁多的宋振中,又随父母被转押至条件更为恶劣的贵州监狱。 那里地处偏僻,牢房更加阴冷,生存环境更加严酷。 直到1946年7月,五岁的宋振中才和父母再次回到白公馆。 长期的营养不良和恶劣环境,使他瘦得皮包骨头,四肢纤细,唯独脑袋显得异常硕大。 狱友们看着这个可怜又坚强的孩子,心疼地给他起了个形象又带着酸楚的外号“小萝卜头”。 这个名字,伴随了他短暂而悲壮的一生。 然而,“小萝卜头”并非只是苦难的象征。 在父母和革命志士的熏陶下,这个在监狱里长大的孩子,早早地展现出了超乎年龄的勇敢与机敏。 或许是因为年纪太小,看守们对他相对放松了警惕。 这微小的疏忽,成了革命工作可以利用的缝隙。 宋振中开始利用自己可以在不同牢房间走动的“便利”,承担起传递消息和秘密分发地下刊物的任务。 这个小小的身影,成了白公馆里一道无声却充满力量的风景线,连凶残的看守也未曾料到,这个不起眼的“小萝卜头”,竟在眼皮底下传递着希望的火种。 宋振中的父母深知知识的力量,即使在狱中,也从未放弃对儿子的教育。 他们恳请有文化的狱友教导宋振中。 像罗世文、黄显声这样的革命者,便成了他特殊的老师。 在纸张极度稀缺的情况下,他只能依靠狱友们省下来的、揉得发皱的草纸学习写字、算数。 很难想象,一个五六岁的孩子,在充斥着死亡威胁和绝望气息的监狱里,能够如此专注地学习。 1946年那张照片的拍摄,对宋振中来说,可能只是枯燥监狱生活中的一个意外插曲。 他穿着破旧的衣物,戴着那顶不合时宜的大飞行帽,对着镜头露出了难得的笑容。 那一刻,他或许暂时忘却了铁窗的冰冷和生活的困苦,展现了一个孩子纯真的天性。 遗憾的是,这缕微光终究未能照亮他通向自由的道路。 1949年,随着解放战争的胜利,国民党反动派在溃败前夕,对关押的革命志士展开了疯狂的屠杀。 9月6日,距离新中国成立仅剩24天,黑暗再次降临。 当晚,宋振中和他的父母被特务秘密带离白公馆,押至重庆戴公祠附近的一间小屋。 在那里,年仅九岁的宋振中,和他的父母一起,惨遭毒手。 他短暂的一生,从八个月大到九岁,几乎全部在国民党的监狱中度过。 他未曾见过外面广阔的世界,未曾享受过一天无忧无虑的童年。 重庆解放后,烈士们的遗体被找到。 宋振中被追认为革命烈士,成为共和国历史上年龄最小的烈士之一。 那张1946年拍摄的照片,成了他留给这个世界唯一的、也是最珍贵的形象。 “小萝卜头”宋振中的故事,是一个关于童年被剥夺的悲剧,更是一曲信仰与勇气的悲壮赞歌。 他的名字,他的故事,将永远镌刻在民族的记忆里,提醒后人珍惜当下,铭记历史,让那铁窗里的童年悲剧,永不重演。 主要信源:(新华网——缅怀共和国年龄最小的革命烈士,牺牲时还未满9岁)(澎湃新闻客户端——缅怀英烈 | 睢宁法院赴小萝卜头纪念馆祭扫英烈)