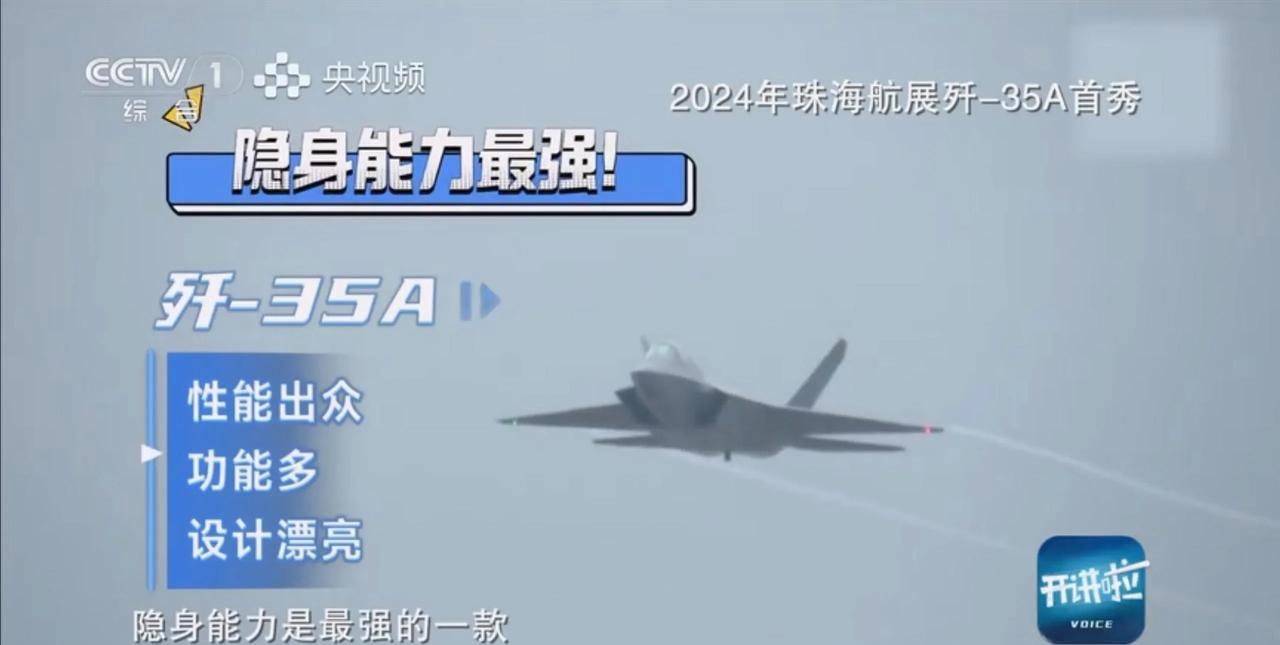

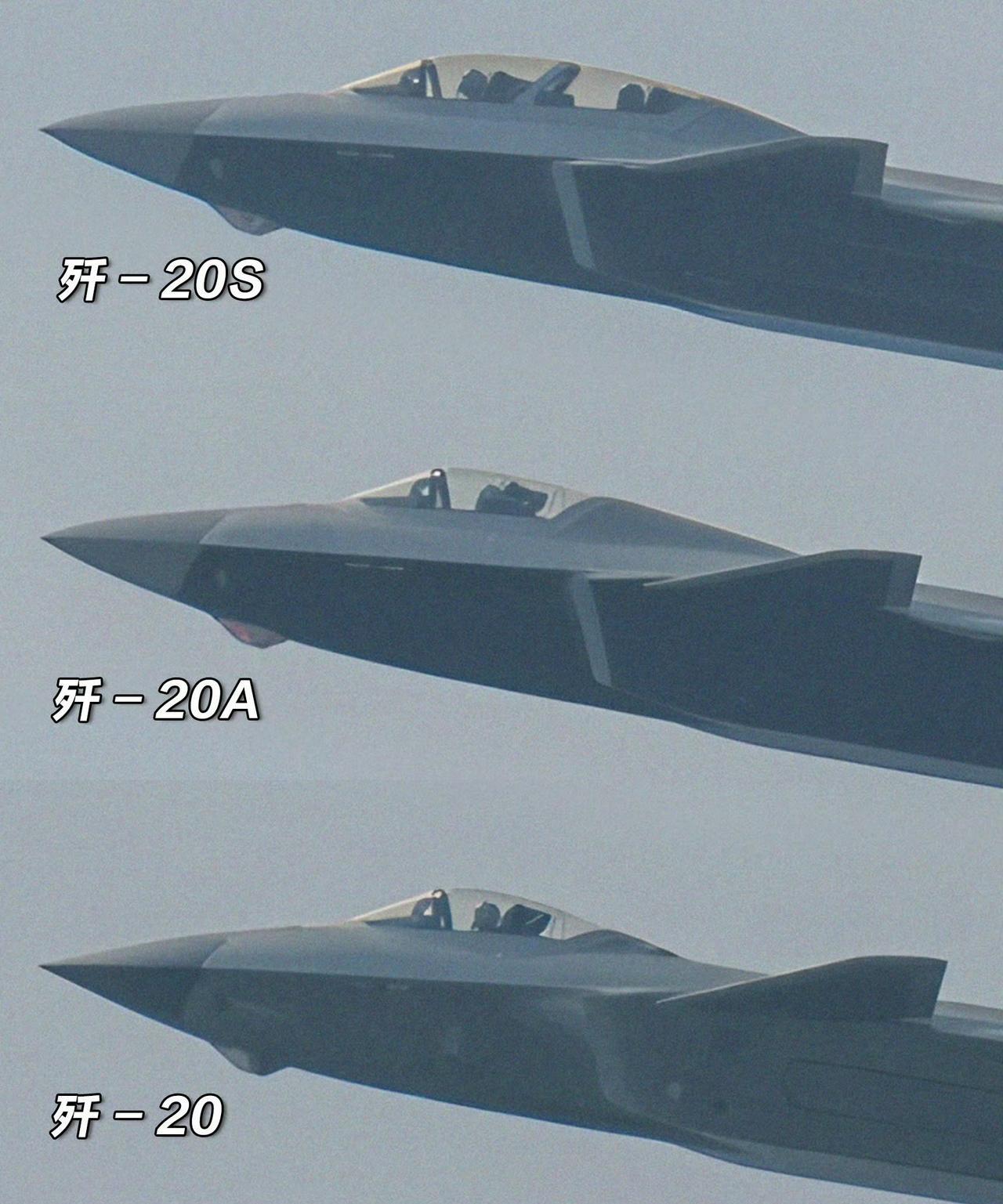

下半年刚开局,军工圈就冒出个意味深长的动静:中航工业气动院发了篇“例行宣传稿”,用一句“时间过半、任务过半”轻描淡写地划过沈飞的半年答卷。眼不尖的看完也就关了网页,眼尖的直接把图片放大看了个遍,一架歼-35,刚下线,正准备地面试飞。 重点不是试飞本身,而是这架歼-35的新。它不是试验机,不是原型机,更不像展览道具。那副嵌着尾钩、身披灰漆、尾喷道具感十足的身板,写着四个字:准量产型。 沈飞没说什么,气动院也没点破。但真正的信号,其实早就发出去了:歼-35正在从“研发收尾期”跨进“产线加速期”,而且,进度远比想象中要快。某种意义上,这不是“又多了一种五代机”,而是从现在起,中国空军进入了双线隐身战机时代。五代机,不再是歼-20一个人的舞台。 歼-35的意义,从来不是补位,而是破局。 过去说中国五代机,只看成飞的歼-20。高空高速、对地对海、战略突防能力拉满,能对标F-22也能压过F-35,谁都挑不出大毛病。但问题在于,歼-20是“贵族战机”,造价高、工期长、维护复杂,拿来保底没问题,拿来铺面就吃力了。说直白点:你永远不可能指望一款重型隐身战斗机,去完成“空军主力”的任务。撑门面,它无敌;拼数量,它力不从心。 这时候,歼-35就像一道楔子,砸进了空军战力的结构性短板里。它是中型五代机,体量比歼-20小一圈,灵活性更高,机体结构更简化,更关键的是,它便宜,对一个正在大规模换装的空军来说,这是核心考量。 你可以理解为,歼-20是战斧,专挑骨头砍;而歼-35,是手术刀,够快、够稳、够精准,也更能批量消耗。在现代空战里,数量决定制空,信息化决定制胜,而歼-35,正好踩在了这两个交点上。 成飞那边,早就把全部产能投给了歼-20。歼-10线转交给贵飞,腾出手来专注干重型五代机。外界估算,成飞的歼-20年产量已逼近上限,100到120架之间。而真正让人兴奋的是,成飞完成了“高台起跳”,沈飞也正准备“抬腿快跑”。 这不是战力分摊,这是量级递进。 某种意义上,成飞负责顶,沈飞负责铺。两个方向同时推进,才是打破“战斗力瓶颈”的唯一出路。 现在世界范围内,没有哪个国家能同时保持两款五代机的量产状态,连美国都不行,F-22停产,F-35独撑大梁,后继型号还停留在PPT和军火商投资意愿上。而中国,正在实打实地把双线五代战机变成现实。 沈飞的优势也很现实:歼-35体型更紧凑,所需工序少、材料轻,整架机体从开工到试飞,时间短一大截。也就是说,它的产能爬坡快,天花板还高。如果歼-20的产量在每年120架,那歼-35跑到50架绝对是“保底线”,再乐观一点,年产能拉到80都不是神话。 算个账:从2026年起,中国空军每年新增隐身战斗机数量或将在150架左右。这什么概念?美国F-35在过去三年内年产也就130架上下,而中国不仅在追赶,而且在“多型号并行”的层面,已经完成了技术压制。 更现实的是,这种压制不仅发生在空军。海军也在排队等着歼-35入列。 别忘了,歼-35从一开始就有舰载基因。不管是电磁弹射还是短距起飞、降落钩挂,这款中型隐身战机的设计本身就为航母量身打造。现在福建舰上已经装了电磁弹射装置,量产型舰载机最早可能在明年上舰。歼-35A已经小批交付空军试飞部队,舰载型的节奏只会更快。 换句话说,歼-35不是“上位替代”,而是“多线填空”。哪里有空白,它就能补上。它是空军的五代机补刀手,是海军的新锐核心,是把隐身战力真正打散到日常战备、巡逻、乃至战术攻防里的关键道具。 那些还在念叨“我们只是追上了F-35”的人,可能还没意识到,我们已经不再是追赶阶段了。 歼-20和歼-35,一重一中,一攻一巡,一主一辅,把中国空军从“有五代机”拉到了“用五代机”,接着再往前走,就是“把五代机用得起、用得好、用得多”。一旦拉开这个代差,中国空军的真实战力将从“能吓人”变成“能打赢”。 而在第六代战机尚未量产、全球隐身化仍未普及的当下,谁能先把五代机“用顺”,谁就能先定义未来空战。 现在看来,这个角色,很可能已经被写上了“中国”二字。