[一R]修建时间

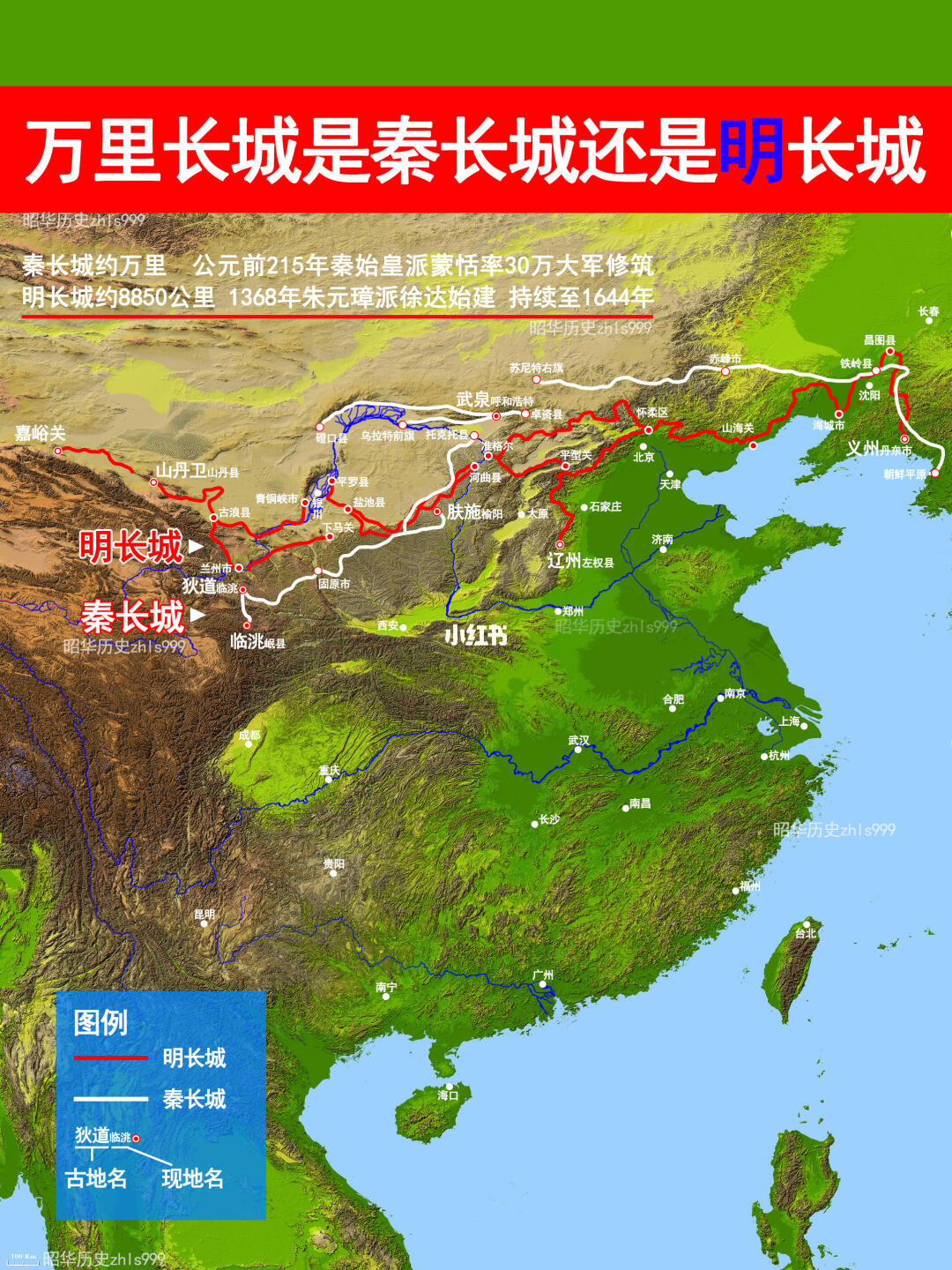

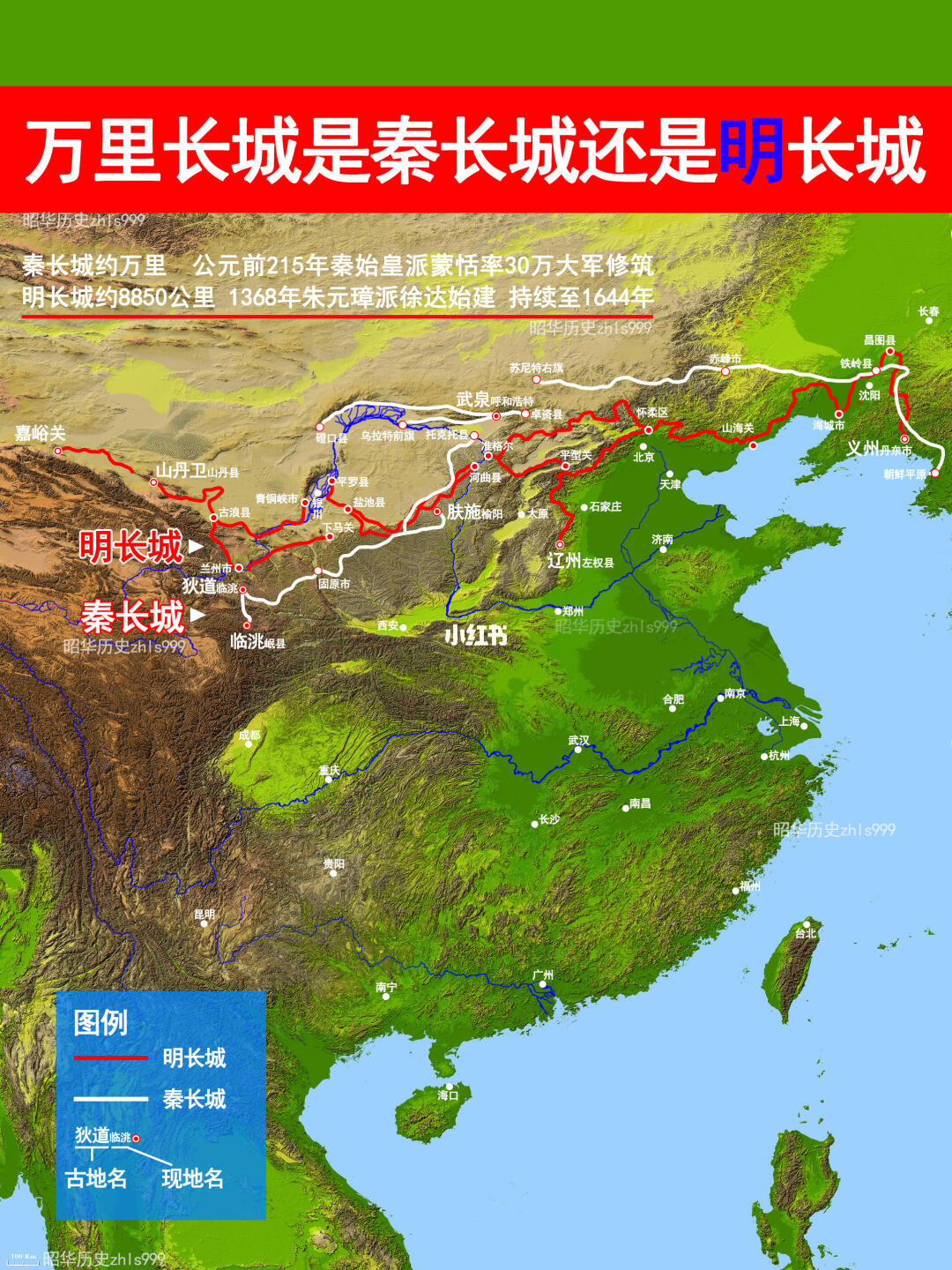

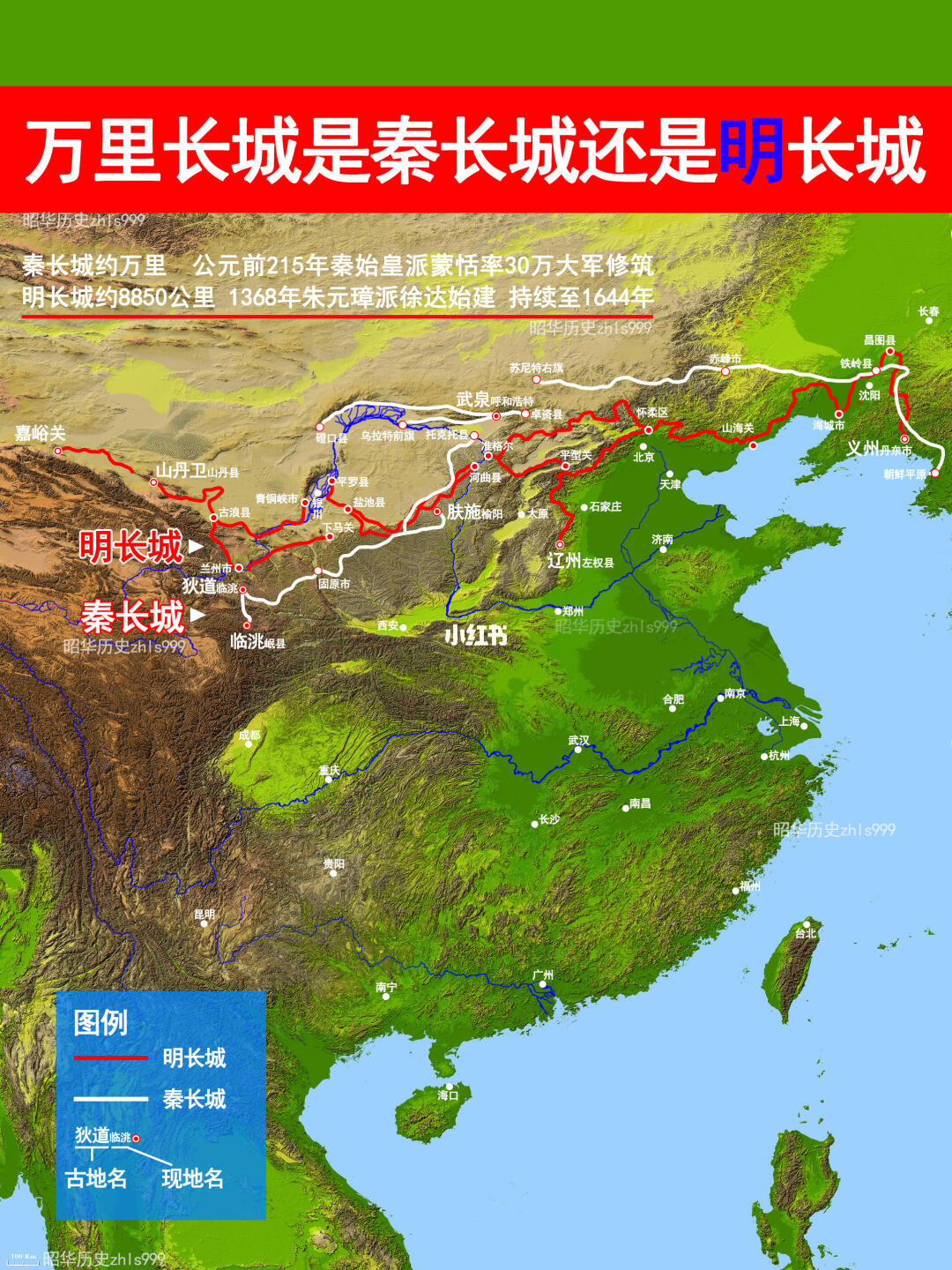

秦始皇统一六国后,为防御匈奴侵扰,于公元前215年派蒙恬率30万大军北筑长城。这段长城北起阴山,南至临洮(今甘肃岷县),东至今朝鲜国平原市,全长约万里,连接并加固了战国时期燕、赵、秦等国的长城,形成完整的防御体系。

朱元璋称帝建立明朝后,于1368年派大将军徐达修筑居庸关等处的长城,明长城于此开始持续进行基础建设。至1540年嘉靖十九年,明朝开始大规模修筑长城,重点加强了甘肃、宁夏等边防要塞的防御能力,持续至1644年,前后历时约100年。现存明长城主体结构以明代修筑为主,总长度超过5500英里(约8850公里),包含城墙、烽火台等防御设施。

[二R]地理位置

秦长城。西起今甘肃省临洮县,东至今朝鲜半岛,主要是沿着北方游牧民族和中原农耕民族的分界线来修筑的。这条线路在当时的地理环境下,是根据北方游牧民族的活动范围和中原地区的防御需求来确定的,重点防御来自蒙古高原和东北亚方向的威胁。

明长城。西起今甘肃省嘉峪关,东至今辽宁省虎山鸭绿江边。明长城走向复杂,它在北方的地理环境中,充分考虑了山脉、河流等地形因素,修建有内外长城;同时还在居庸关一带,明长城沿着太行山脉的余脉修筑,利用山势来增强防御能力。

[三R]建筑结构

秦长城,以夯土结构为主。夯土是当时主要的建筑方式,是将土分层夯实,形成坚固的墙体;在一些山区,也会利用石块来修筑长城;秦长城墙体的高度和厚度因地形和防御需求而异,一般墙体高度在5至10米左右,厚度在3至5米左右。秦长城能够抵御当时骑兵的冲击,和简单的攻城器械。

明长城,建筑结构更加复杂多样。明长城在墙体材料上,除了夯土外,还大量使用砖、石等材料。在墙体结构上,明长城有多种类型,其砖石结构的长城墙体更加坚固,能够抵御火器的攻击;墙体高度一般在6至7米左右,厚度在5至6米左右。明长城在墙体上设置了众多的垛口、箭窗等防御设施,士兵可以从垛口射击敌人,箭窗则可以供弓箭手和火枪手射击;还有大量的敌楼(烽火台),用于观察敌情和传递军事信号的建筑,其内部结构复杂,有楼梯、瞭望孔等设施。明长城的防御体系更加完善,除了墙体和烽火台外,还有大量的关隘、城堡等军事设施。

评论列表