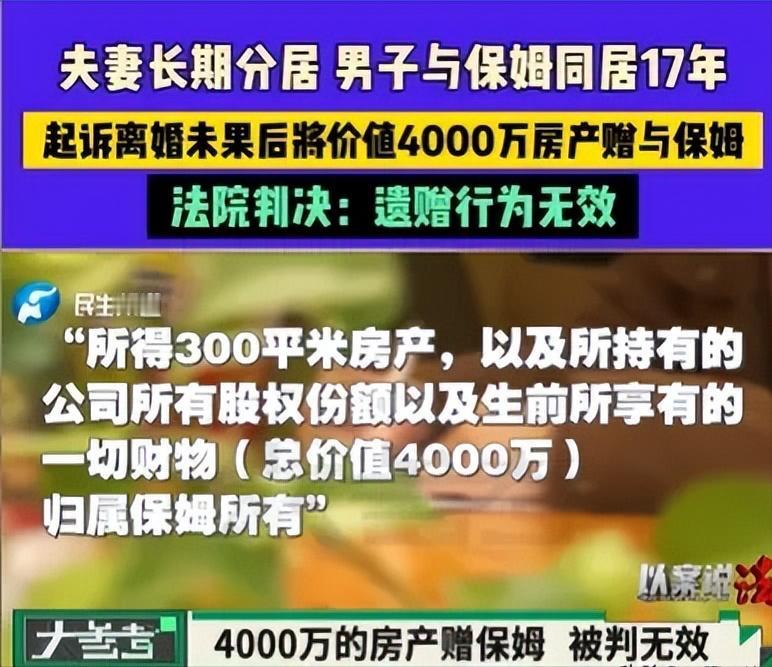

深圳,男子和妻子经常争吵,导致分居,之后由保姆照顾了17年,男子想将自己名下的4000万财产留给保姆,并立下了遗嘱。男子起诉离婚,可男子在这期间不幸去世。保姆原本以为遗嘱会生效,财产将会拿到手,结果法院判决遗嘱无效,财产归妻子所有。 故事的主人公刘某,早年与妻子感情不和,但为了五个孩子,这段婚姻就这么不好不坏地拖着。人到晚年,夫妻俩干脆分居,刘某独自守着南山的一套大房子,日子过得孤单冷清。随着身体一天不如一天,他请了一位保姆,来自湖南的陈某。 陈某那年刚四十,做事麻利,心思细腻,把刘某的饮食起居照顾得妥妥帖帖。久病床前,最见人心。刘某夜里突发急病,是陈某第一时间送他去医院;日常的复查和调理,也都是陈某陪在身边。这份起初单纯的雇佣关系,渐渐变了味。 两人同吃同住,一起散步逛街,在亲友聚会上,刘某也大方地将陈某作为“伴侣”介绍给众人。这样的日子,一过就是17年。在邻居眼里,他们早就是一对了,夕阳下拉长的身影,是小区里一道再熟悉不过的风景。 可惜,时间不等人。2024年,刘某查出重病,他知道自己时日无多。他心里清楚,与妻子早已没有感情,也曾试图起诉离婚,但因年事已高被调解劝和。 为了给陪伴自己17年的陈某一个交代和保障,他做了一个决定:立下遗嘱,将名下房产、公司股权和现金等价值四千多万的财产,全部留给陈某。 在律师见证下,他颤抖着按下手印,坦言:“这些年没有小陈,我根本活不下来。”他甚至再次向法院起诉离婚,希望能给陈某一个名分,谁知判决书还没下来,人就先走了。 刘某去世后,陈某处理完后事,拿着遗嘱希望能继承遗产。而长年分居的妻子张某,此时从外地赶回,得知遗嘱内容后勃然大怒,一纸诉状将陈某告上法庭。张某认为,自己才是合法妻子,丈夫在婚姻存续期间,无权单方面处置夫妻共同财产,这份遗嘱理应无效。 法院认可了刘某的真实意愿,尽管他与陈某的同居关系有悖公序良俗,但赠与行为本身是其临终前的真情流露,因此判决遗嘱有效。 张某不服,提起上诉。二审法院彻底推翻了一审判决。二审认为,陈某明知刘某有配偶仍与其长期同居,接受巨额财产赠与,这种行为本身就违背了公序良俗,因此她不能算“善意第三人”。 更关键的是,刘某处置的财产大部分是夫妻共同财产,他擅自将全部财产赠与他人,不仅剥夺了妻子张某的财产处理权与继承权,也直接挑战了婚姻制度的根基。最终,二审判决遗嘱无效,遗产按法定继承处理。 这个结果在网上炸开了锅。许多人愤愤不平:17年的陪伴,难道还抵不上一张证,妻子如果尽到了责任,刘某又何至于17年由外人照料,他们觉得,这份判决太不近人情。 当然,也有人冷静地指出,法律保护的是合法婚姻,而不是婚外同居,如果保姆三观正,就不该介入他人婚姻。这是在维护法律的尊严。 从法律上看,二审判决确实有理有据。《民法典》明确规定,违背公序良俗的民事法律行为无效。刘某将夫妻共同财产全部赠与同居者的行为,恰恰踩了这条红线。 这四千多万如果是夫妻共同财产,首先要分出一半,也就是两千多万,这部分直接归张某所有,本就是她的合法权益。剩下的一半,才是刘某的个人遗产。 由于遗嘱无效,刘某的这部分遗产就要按照法定顺序继承,第一顺序继承人是配偶、子女和父母。这意味着,妻子张某要和她的五个孩子,共同分割刘某剩下的那两千多万遗产。 至于保姆陈某,17年的付出就真的打了水漂吗,《民法典》还留了一扇窗,规定“对继承人以外的、对被继承人扶养较多的人,可以分给适当的遗产”。陈某照顾刘某17年,无疑属于“扶养较多”的情形。 她完全可以依据这条规定,向法院主张分得一部分遗产作为补偿。法院会根据她的付出程度、刘某的财产状况和其继承人的情况,酌情判决,如果刘某能早些成功离婚,将属于自己的财产清晰分割出来,再立遗嘱,或许就不会有今天的纠纷。 这件事告诉我们,如果夫妻真的不合就尽快离婚,不要一直拖着,这样伤害的还是陪伴自己身边的人,到头来,遗嘱还不算,如果真的想要追求新的生活就尽快结束上一段婚姻,不然就像刘某一样,想留给喜欢的人财产,最后却留不到。 信源:河南民生频道7月11日