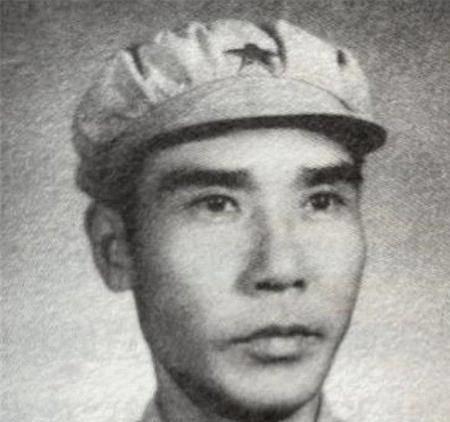

毛主席碰到贺子珍哥哥,得知他行政待遇才8级,主席不悦:瞎胡闹 “1959年5月18日下午三点,怎么才8级?这像话吗!”毛泽东推开茶几,声音并不高,却压得屋里气温直降。对面的贺敏学微微一笑,双手放膝:“我这把老骨头,八级也够用了。”一句轻描淡写,把主席的怒意化开一半。 距离这一刻,他们已整整三十年没坐下来喝茶。回忆自然而然倒流到1920年代。那时贺敏学还是永新县里远近闻名的贺家长孙,读书、习武,两不耽误。十五岁那年,他拿着烧得通红的火剪赶走两个调戏母亲的兵痞,一夜之间成了乡梓茶余饭后的话题。也就是那次冲撞,让他尝到了“民不与官斗”的苦涩——赎人花掉家里整整六十个袁大头。从逃亡那天起,他再没把“英雄好汉”当成书里专属。 北上求学,先投国民党,旋即发现组织腐败、人事倾轧。恰逢“白色恐怖”吞噬庐州,贺敏学在南京街头目睹工友被枪毙,愤懑难平,干脆转身加入共产党。1927年夏,他率永新农军夜袭县城,监狱大门被撞开时,狱中八十多人齐呼“贺队长万岁”,这场永新暴动被后来的毛泽东评价为“星星之火”。然而,当敌援军踏着晨雾赶到,贺敏学看清对比:自己这边长矛梭镖,敌人那边机枪迫击炮。一念之间,他下达“分兵潜伏”命令,硬把农军从正面决战的迷梦里拉了出来。 转进井冈山,他与袁文才、王佐坐在篝火边谈组织原则。袁、王一身绿林气,听得烦了,拍刀柄:“老贺,我们认同打土豪分田地,党章那些弯弯绕绕先放一边。”贺敏学没有硬怼。他白天陪两人酌商补给,晚上摸黑在山坳里给骨干讲“党的纪律”,日复一日,队伍终于接受整编。没有这步铺垫,后来的“工农革命军第一师”很难在井冈扎下根。 黄洋界保卫战爆发时,他守在南山前哨。炮弹在头顶划过,他吼了一声“打信号!”山顶那门老旧山炮喷出火舌,巨响在峡谷回荡。敌军误判山上火力猛,仓促后撤。战后总结会上,毛泽东连说三遍“南山是关键”,却没多提贺敏学的名字,他哈哈大笑:“关键的是十几发炮弹都没炸在自己人脚下。” 漫长的抗战和解放战争里,他多做参谋、少抢头功。辽沈前夕,他正负责后勤,给林彪部队凑棉衣,听说前线缺侦察,他塞了两名特情员搭夜车北上。南京渡江前,他再度冒尖:建议先遣队南岸潜伏十天,掐断敌人交通线。当时凡是进会议室的人,十个有八个摇头,“太冒险”。贺敏学把地图往桌上一摊:“要是都不冒险,渡江战役就别叫战役,叫渡口春游得了。”会后,他亲自领十二人夜渡;十二天后回来,带回敌军连级布防图、缴获小艇两艘。事实堵住了所有批评声。 1949年入城,他被任命为福建省副省长。新中国百废待兴,省里头大的不只是粮食、还有“山头”问题。闽西、闽北、沿海,各有各的“小算盘”。贺敏学不爱开长会,他骑吉普车在山路颠簸,一天能跑三个县。碰到干部喝闽北老酒扯空话,他一句“少来这一套”,拉着去看稻田。到了沿海,他拽着渔民问:“哪片海域日寇埋的水雷还没捞干净?”几个月下来,福建沿海排雷方案定稿,外运粮食航线顺畅。当地人私下称他“贺三更”——白天出差,夜里三更仍在办公。 也就在福建任上,他主动要求把原定行政七级改为八级,说是“减我一级,能给基层几个骨干添一级”。组织不肯批,他就拖着没去领薪,僵了两个月,上面妥协。后来毛泽东在中南海问起这事,才有开头那场小风波。主席拍着桌子嚷“瞎胡闹”,不是责怪他降级,而是担心下边搞平均主义。贺敏学摆手:“区别还是要有,只是我这年纪,升降对工作用处不大。”毛泽东点点头,“不过,下不为例。” 说贺敏学淡泊,其实也有软肋——家书。解放后,他寄过三封信回老家:一封殡葬费,一封学费,一封修缮祠堂的木料钱,加起来不到三百元。下属劝他申请困难补助,他笑着拒绝:“我这叫欠债不欠情,钱,自己想法子挣。”63岁那年,他在福州勘灾,腰里那颗井冈山留下的子弹压迫神经,竟在野地里痛得直不起腰。医生建议立即手术,他挥手:“等忙完这阵子。”结果拖到70年代中期才动刀,子弹剥离时已锈斑斑。 1977年冬,他在北京病房里嘱咐秘书:“井冈山那片老茶林,归供销社。我家人不能碰。”一句话写进遗嘱。去世后,清点遗物只剩数百元现金、一支半新钢笔、一枚三等功章。负责整理的工作人员愣了半天,“副省长就这点家当?”有人感慨,这才是“白手起家”到“白手离去”。 贺敏学留下的,不只是三个“第一”,更有一份行胜于言的骨气。八级待遇也好,省长也罢,于他像行军路上的一壶水——解渴即可,不必满满当当。毛泽东那句“瞎胡闹”,其实是心疼;而他自己,却始终认为:革命不是抬头看星空,更多时候是埋头挖壕沟。