【别把穷人当成正能量的背景板】

你以为这是一则温情新闻,其实,是底层的又一次被集体献祭。

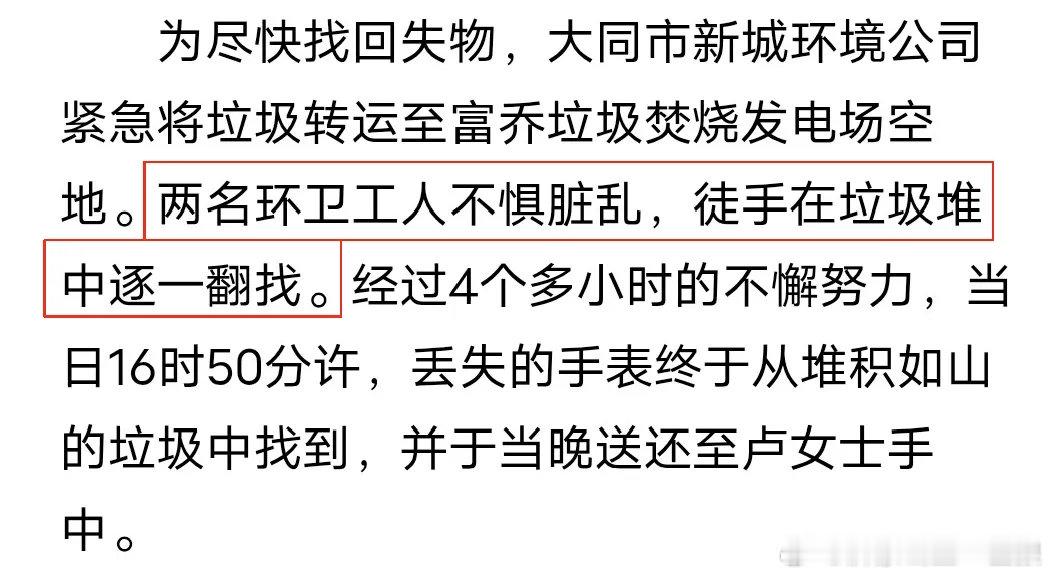

两位环卫工人在烈日下徒手翻找8吨垃圾,只为了一个游客孩子丢的电话手表。主角本该是他们,然而整场“好人好事”的宣传里,他们甚至没有一句发声。

这不是“服务人民”,这是廉价劳动力被迫配合上演的“感动剧情”。城市脸上涂了粉,穷人背上添了伤。到底谁在感动?谁在受难?是谁在消耗底层的健康与尊严,为了几句漂亮话?

这不是“正能量”,这是剥削加彩!

一块手表,不值八吨垃圾的代价

事情说穿了,就是一个孩子丢了块定位手表,母亲通过12345热线寻求帮助,最终环卫工人徒手翻找出那块手表。

听上去是人民政府为群众办实事。但细想一下,一块儿童手表市场价不过几百元,让两名工人在40度高温下,连续翻找4小时,值吗?

我们不是在讨论“找不找”的问题,而是在讨论谁来承担劳动成本、谁该决定劳动力如何被调动。

这场劳动,不是自动自发,而是调度命令下的强制执行;不是志愿服务,而是替别人埋单的现实悲剧。

环卫工人的健康与汗水,从头到尾被当成了理所当然的付出。而真正该承担代价的游客,却没有承担任何代价。

人民的城市,不该建立在环卫工的沉默上

在整件事的报道中,我们看到的是官方感谢、市民点赞、记者歌颂。

唯独没看到:这两个环卫工,是否愿意干这活?干完之后有没有奖金、有没有加班工资、有没有高温补贴?

没有。这不是他们第一次“隐身”,也不是最后一次。

他们做了最多的事,说得最少的话;他们是这场戏的关键,却没有发言权。

一个城市的文明,不是靠领导的嘴说出来的,是靠最底层劳动者的生存状况反映出来的。他们如果永远沉默,我们的“正能量”不过是对他们的再压榨。

卢女士到底有没有错?

有人说:“她只是丢了手表,求助12345,是她的权利。”

是的,寻求帮助没错,但“权利”不等于“道德免疫”。

如果她知道有人要冒着热浪、忍着恶臭,在垃圾堆中翻找4小时来满足自己的请求,还能心安理得地接受结果,这是不是一种冷漠?

公众不是愤怒她报失,而是愤怒于她什么都没付出,却轻飘飘收获了“城市温暖”。

甚至连红包都被“拒收”。拒的是谁?环卫工人自己拒的,还是上头替他们拒的?至今没人说清。

所以,卢女士的责任不在于“开口”,而在于她是否意识到:这个城市为她牺牲了两个最苦的人。

大同城管局和媒体到底在演什么戏?

城管局副局长说:“百姓有需求,我们肯定去做。”媒体则纷纷夸赞这是“城市温度”。

可现实呢?最热的,是环卫工身上的汗;最臭的,是他们翻的垃圾;最冷的,是权力和媒体对这份汗臭的漠视。

媒体写得动情,记者辞藻华丽,官员“人文关怀”挂嘴边。可谁问过:这两位工人愿不愿意?累不累?

宣传稿里提到一切,唯独不提这两个主角有没有酬劳、有没有补贴,甚至有没有一句“谢谢”。

所以我们说:这不是温情,这是献祭。而你们,却把献祭包装成佳话。

正能量不能建立在别人的屈辱上

一个社会最大的冷漠,不是富人傲慢,而是穷人的辛苦被当成常态,甚至美化成“奉献”。

今天你让他翻垃圾,明天是不是还要他赤脚爬下污水井找手机?

这些最底层的劳动者,正在被当成一次次“感人剧情”的背景板。他们的身体,他们的顺从,成为媒体镜头下的燃料,供上层讲道德,讲情怀,讲政绩。

但正能量不是靠别人的牺牲堆起来的,不是拿着别人的痛苦去哄公众落泪的。

如果你真的感动,那就该感恩。如果你感恩,那就别只让他们流汗,还要让他们拿到属于他们的尊严和报酬。

这不是“感人”新闻,这是剥削剧本的公开演出

这次事件,不是个例,而是一面镜子。

它照出了权力如何调度劳动,照出了媒体如何包装感动,照出了我们这个社会怎样习惯于“穷人理所当然为人付出”。

可悲的是,当你拍手称快的时候,有人还在沉默。

别再让“正能量”沦为强者掠夺资源的托辞。别再让环卫工、保安、外卖员、建筑工人成为故事里的“感人摆设”。

他们是人,不是工具。他们需要工资,不是表扬。他们应该说话,不该永远沉默。

他们的汗,不该白流。

(来源: 林家故事汇 原创子珩墨)

郝孟一

说的有道理。我赞同!这个女子,假期出来旅游,应该收入不是很低。市政管理人员,坐在办公室吹着空调喝着茶。真正辛苦得就是现场忍着恶臭翻垃圾的环卫工人!!是对底层劳动价值的极度贬低。对芦姓女子,环卫领导都应该严厉批判。