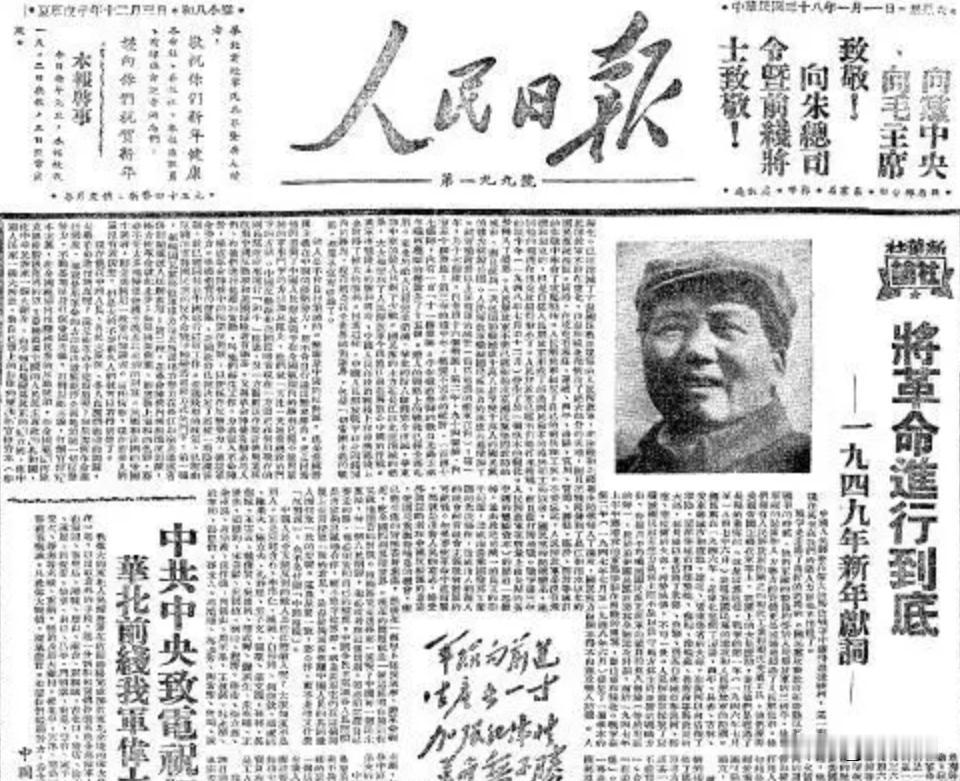

伟大领袖毛主席正在认真阅读《人民日报》,《人民日报》是中国共产党的机关报。 毛泽东与《人民日报》的关系,往往被说得过于简单,像是领导看报、写稿、题词这种“例行公事”,其实不然。在那段变动频繁、意识形态高度紧绷的年代里,这份报纸早就不止是一张纸那么简单。 它像一根神经,连着领袖的思路,也牵着全国上下的节奏。 更准确地说,是毛泽东用一种近乎雕刻的方式,把自己的政治判断、群众观念、新闻策略,一点点注入了这张报纸的骨架之中,直到它不仅能发声,还能打仗,能立威,甚至能压敌退兵。 这事如果只看现象,是看不出来的。 为什么他会那么执着地审改一篇社论?又为什么他愿意亲自题写一个报头?他平日讲话里那么多“实事求是”“群众路线”,为什么会落在一张报纸上动真格? 他认定,谁能掌控叙述,谁就能掌控行动。 这也解释了为何他愿意花那么多精力盯着一张日报,每天读、每篇改、每句盯,甚至要求报社的同志“字字有来历、句句有根据”,这其实已经超出了普通意义上的“重视媒体”,那是一种植入制度内部的关切。 讲到题写报头那几次,其实挺有意思。 1946年,晋冀鲁豫边区的《人民日报》刚创刊,报社向延安请示说能不能请主席题个字。 这在当时并不稀奇,很多机关报都这么做。 可毛泽东不但答应了,还一口气写了四幅。他没让人替写,也没随便写,而是亲自提笔,一遍遍试。写完还不马上决定用哪幅,圈选了自己最满意的一张,才让报社启用。 这不是一般的题字,而更像是给这张报纸盖了一个“党的正统”章。 从此以后,它不再是某个区域的机关报,而是代表党组织的政治喉舌。 这个“正统”身份没到两年就再次升级,1948年,晋察冀日报和晋冀鲁豫《人民日报》合并,变成华北局的机关报,再度向毛泽东请求题字。 他又写了四幅,这一次,后来用的是“集字修饰”的形式,把几幅里的精华整合进现在使用的报头里。 细节不多说,但一个核心事实是,从此开始,《人民日报》逐步被确立为中央权威声音的载体。 再看后来的《将革命进行到底》《论人民民主专政》这类文章,全都首发于人民日报,不是偶然,而是制度设计。 毛泽东对报纸的干预从不走形式主义。 他看稿不止看内容,更看逻辑,看语气,看能不能打动人、引导人。他批示过很多文字,有时只改标题,有时整段重写。 人民日报早期的总编辑吴冷西曾写过一件事:1962年,社里写了篇社论准备登,毛泽东看后只说了一句:“写得很好,有必要发表。”然后亲自改了个标题,说原来的不够明确。 这种“点题式”指导,在他那儿是常规操作。 他从来不相信“自己写完就算”,必须拿出来过一遍政治上的“滤镜”。 有时一篇文章过五六遍,修改多达几十处,就为一句话有没有歧义,一段话能不能激起士气。 他也不是只盯着高层政治动向,很多时候,他更关心小人物的动静。 《人民日报》曾在1951年登过一篇短文,叫《谁是最可爱的人》。当时很多编辑都以为这只是战地通讯中的一篇感人稿子,没想到毛泽东读完后,当即批示“印发全军”。 文章一下子传遍了各大部队,也进入了后来的语文课本,连“最可爱的人”这个说法都变成了固定搭配。他知道一篇文章如果能触动情绪,就能凝聚人心,所以他不光审标题、挑导语,更看重能不能让人看了信服、看了想动。 除了写,还得读。 他不是那种“领袖读读报就完事”的人,他读报是当作工作的一部分。每天起床后第一件事就是看报,有时边吃早饭边看,有时一看就是一个多小时。 身边的秘书准备好报纸后,他会用红笔划重点,遇到特别重要的会剪下来贴到其他文件里。 哪怕在杭州、庐山度假,随身带着报纸也是常事。 报纸对他来说,不只是“了解情况”的工具,更是“统一思想”的凭据。 看一眼标题,他能判断现在哪部分宣传做得不到位,看几段新闻,他能判断哪些政策贯彻得不深。 他要求报纸成为现实的镜子,而不是幻想的展板。 有一回,他在杭州休养,摄影师吕厚民说想拍几张他工作的照片。 毛泽东听后笑着答应了。 第二天,吕厚民带着相机过去,只见毛主席正在办公桌前写毛笔字。 写完后,他又拿起桌上的《人民日报》翻看。吕厚民赶紧按下快门,这才拍下了那张如今悬挂在人民日报社大厅的照片。 照片中,毛泽东低头专注看报,神情淡定,这不是摆拍,而是他真实的日常工作状态。 还有一张照片,是他在双清别墅的六角红亭里,读着人民日报号外。 那天是1949年4月,南京刚刚解放,他一边踱步,一边作诗,嘴里念着“钟山风雨起苍黄”,忽然秘书送来一张号外,说是南京正式进入我军。 他还推动过一次非常“前卫”的尝试。 70年代初,看到国外已经开始出版彩色报纸,他随口问了一句:“我们为什么不能也出?” 终于在1974年元旦,印出了中国第一张彩色报纸。 不是为了美观,也不是噱头,而是他一直有一个想法:中国自己的宣传,也要走在时代前头。