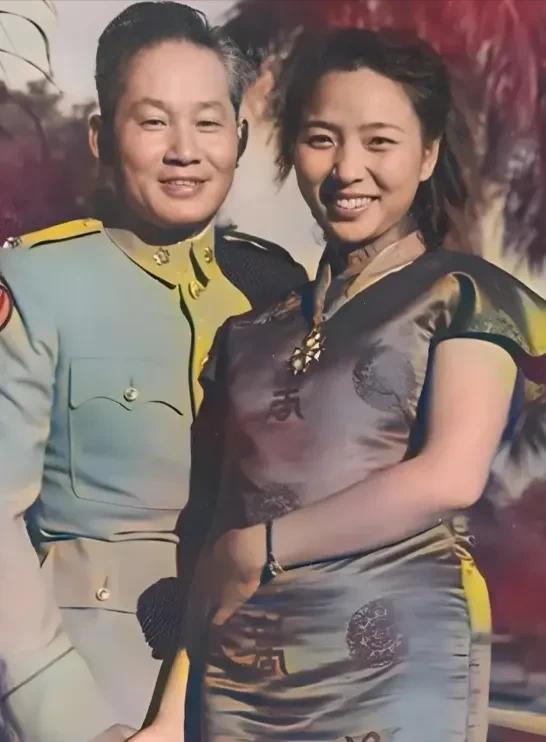

1951年,孙立人褪去衣物钻进被子准备休息,他习惯性地把妻子搂入怀中,突然觉得有些不对,惊得他立刻滚下了床,望着眼前一脸羞涩的女子,孙立人诧异地问道:“怎么是你?”[凝视] 1951年的一个夜晚,抗日名将孙立人像往常一样回到家中,当他伸手想搂住妻子时,却摸到了一个陌生的身体——床上躺着的竟然是家中的护士张梅英,而不是妻子张晶英。 这个令人震惊的场景背后,藏着一个时代的无奈。 在那个年代,女性不孕被视为家庭的重大缺陷,即使是受过西式教育的张晶英,也无法完全摆脱传统观念的束缚。为了延续孙家香火,她主动为丈夫物色了年轻的张梅英。 孙立人对这个安排最初非常抗拒,作为接受过现代教育的军人,他本来信奉一夫一妻制。但在妻子的坚持和社会压力下,他最终选择了妥协。 这种妥协反映了当时知识分子面临的真实困境——新思想与旧传统的激烈冲突。 张梅英很快为孙家生下了四个孩子,更令人意外的是,这个特殊的家庭竟然维持着表面的和谐。 张晶英依然是名义上的女主人,管理着家中的大小事务,张梅英则专心照顾孩子,从不挑战张晶英的地位。两个女人在这个微妙的平衡中各自找到了自己的位置。 1955年,孙立人因“兵变案”被软禁,这个家庭迎来了最严峻的考验。 张晶英四处奔走为丈夫申诉,甚至变卖首饰来维持家用,张梅英则默默承担起照顾四个孩子的重任,从不抱怨。在那个动荡的年代,她们用各自的方式守护着这个风雨飘摇的家。 这个故事让我们看到了历史的复杂面,张晶英既是接受新思想的现代女性,又不得不向传统生育观念妥协。孙立人既崇尚平等婚姻,又最终接受了传统家庭模式。 在那个新旧交替的时代,每个人都在做着看似矛盾的选择。 更有趣的是,这种“矛盾”的家庭模式竟然帮助他们度过了人生中最黑暗的时期。当政治风暴来临时,正是这种特殊的家庭结构给了他们更强的抗压能力。 张晶英的社交能力和张梅英的母性力量,在危机时刻都发挥了关键作用。她们没有因为特殊的关系而互相倾轧,反而在困境中抱团取暖。 孙立人被软禁长达33年,直到1988年才获得自由,在这漫长的岁月里,两个女人始终没有离开,用她们的坚持诠释了什么叫做“患难见真情”。 这个家庭的故事也反映了那个时代女性的生存智慧,在男权社会的框架下,她们找到了一种既能维护自己利益,又能确保家庭稳定的平衡方式。 张晶英通过主动安排获得了道德制高点,也保住了自己的地位。张梅英则通过生育获得了在这个家庭中的立足之地。她们都在有限的选择中做出了对自己最有利的决定。 回望这段往事,我们不禁要问:在个人意愿与社会现实的冲突中,妥协是懦弱还是智慧? 那个时代的人们在传统与现代之间左右为难,而今天的我们是否真的比他们更自由?当家庭责任与个人理想发生冲突时,我们又会如何选择? 孙立人一家的故事或许能给我们一些启发:有时候,生活的智慧不在于坚持单一的原则,而在于在复杂的现实中找到各方都能接受的平衡点。 你认为在面对传统与现代的冲突时,应该坚持理想还是选择妥协?如果是你,会如何处理这样的家庭关系? 信源: 中新社《中华儿女》杂志