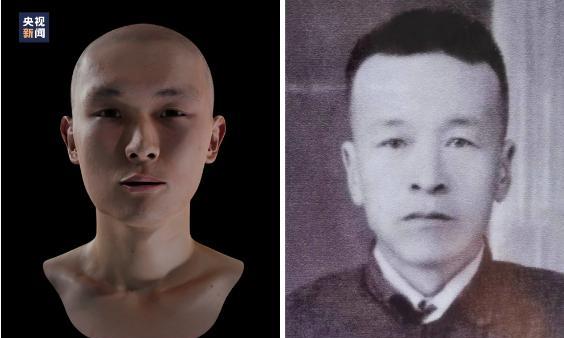

2023年,专家们在发掘烈士遗骸时发现:所有弹孔都是正面射入!年轻专家们边哭边挖…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2023年冬日的一场发掘,在山西吕梁南村的土地上悄然展开,空气冰冷,黄土沉默,几位身穿防护服的年轻人站在被岁月侵蚀的沟壑间,眼前的一点点土层被铲去,露出骨骼的一角。 考古锹碰到骨头的那一瞬间,所有人的呼吸仿佛停顿,那是一块完整的胸骨,上面弹孔清晰,破碎之处仍能窥见子弹射入的痕迹,角度正中胸膛,没有一丝犹疑或逃避的迹象。 这是第一具,之后的每一具骸骨,弹痕几乎都来自正面,他们的战斗是迎着火光进行的,没有背影,没有屈服,每一块骨头都挺立如炬。 站在现场的王克悄悄擦了擦眼角,他刚刚清理完一具还未完全发育成熟的骸骨,骨骺线尚未闭合,这是一名尚未成年的孩子,他的肋骨间还夹着锈迹斑斑的弹头,仿佛时间也为他凝固了呼吸。 从泥土中挖出的,不止是49具烈士遗骸,还有近百件沉默的遗物,铜制纽扣因氧化变得发乌,玉质印章上微裂交错,搪瓷碗的边缘有一处缺口,碎裂处透露出粗粝的过往。 一只旧式皮带依旧保留着战士的腰型轮廓,旁边散落着数枚步枪弹壳,它们曾与血肉一同对抗死亡。 有人在断裂的股骨上看到残酷的切割痕迹,粗糙的截面昭示着当时简陋医疗条件下的不完整手术,那些切口不仅是战争的回音,也是生死挣扎留下的勋章。 很多人不知道,这一切的源头,是一个年近花甲的寻亲者,他叫崔玉岐,手里攥着一张七十多年前的《死难烈士家属纪念证》,踏遍吕梁山路,只为找到一个人——他的三叔崔海治。 在父亲临终前,他被托付完成这个愿望,从那之后,年复一年,他在一座座村落间奔走,在一位位老人中打听。 最终,在吕梁市退役军人事务局的协助下,历史的碎片被一一拼起,指向那个曾经的第七分院,曾救治过无数伤员的国际和平医院分址。 考古的工作不仅是挖掘与记录,更是对生命本身的尊重与还原,在清理现场的每一步,复旦大学科技考古研究院的团队成员都小心翼翼,如同面对沉睡的亲人。 他们来自五湖四海,是90后、00后的年轻人,有人刚刚完成本科论文,有人是初入实验室的新人。 每一次骨骼的清洗、编号、三维扫描,都是一次默默的凝望,在实验室里,DNA样本被提取出来,与英烈数据库一一比对,再借助颅面重建技术,还原出那一张张年轻的脸庞。 M19号烈士的容貌在屏幕上逐渐成形,高鼻梁,薄唇,眼神平静,眉眼间隐隐有种不服输的坚毅,这副面孔经比对,确认为崔玉岐苦寻多年的三叔。 兄弟血脉的相似穿越了76年的时光,一张老照片与复原图相互映照,犹如一场迟到的重逢,清明节前夕,这些烈士被重新安葬于晋绥解放区烈士陵园,烈士们终于有了归处。 这一过程,持续了半年,文少卿教授的团队将每一具遗骸命名编号,从M1到M49,对其中43位烈士的面容进行了复原,他们用科技构建起南村烈士DNA数据库,为更多尚未找到亲属的烈士预留希望。 那些年轻的考古人员,无数个日夜中伏案操作,他们见过未闭合的骨缝,也见过子弹穿过眉骨后的残裂,他们从未停下,因为每一根骨骼背后,都藏着一段家国悲歌。 在这片古老的黄土地上,49个年轻的灵魂再次被世人记起,他们在最该上学、恋爱、依偎父母的年纪,用身体抵挡了战火。 他们不曾写下遗书,也无暇留下照片,只留下了穿胸而入的弹孔,和碗沿残破的一只旧搪瓷碗,有的碗旁是斜放的军帽,有的是一截断裂的木梳,普通如他们的生活,也庄严如他们的死。 如今,墓碑林立,仍有48位名字未被叫出,那些尚未对上的DNA样本,静静躺在数据库中,等待一位远方亲人伸出手指。 或许某一天,在一间灯光昏黄的办公室里,一张复原图上浮现出熟悉的神情,那将是一场新的团圆。 守土者的脚印早已被风沙覆盖,但他们留下的每一道伤痕,仍在警醒后来人,和平,不曾自动降临,那些正面而上的子弹,是他们以身体筑起的长城,而我们,只能以铭记为回响。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:49具遗骸被发掘出土,背后故事让人心痛!——央视新闻