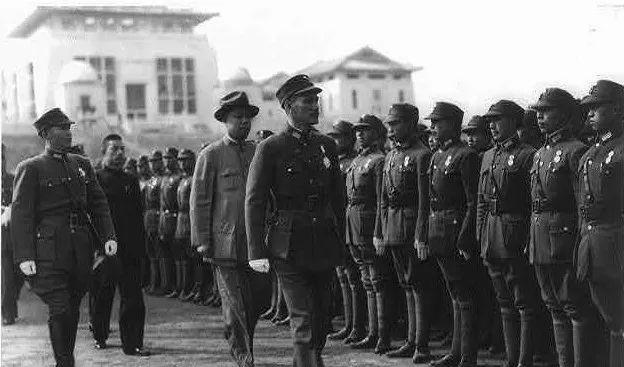

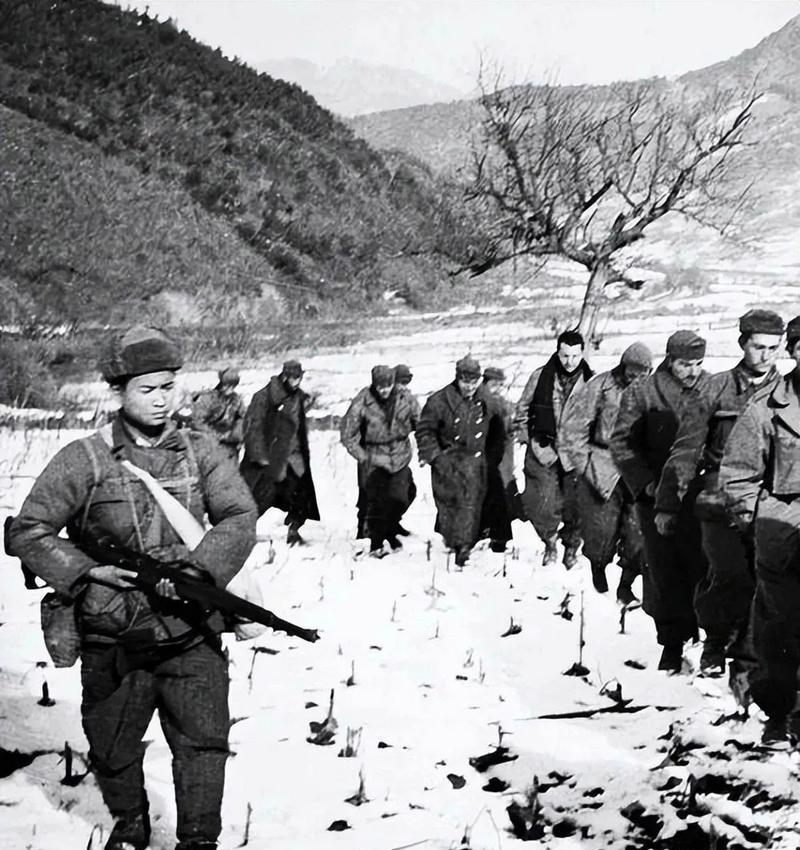

1964年,伟人得知奇袭白虎团的英雄排长从朝鲜战场归来已11年,却依然只是副连长,还被迫转业地方,听到这个消息后,伟人脸色一沉,质问道:“这么多年了,怎么才升了一级?” 1953年7月,朝鲜战争停战在即,金城战役是最后一战。志愿军决心给李承晚伪军最沉重的一击,目标直指其王牌部队,首都师第一团,也就是所谓的“白虎团”。这支部队的团旗,是一面画着狰狞虎头的白旗,嚣张至极。 志愿军总部的计划,是派一支精锐小分队,像手术刀一样精准插入敌军心脏,捣毁其指挥部。时任侦察排副排长的杨育才,接下了这个九死一生的任务。他从侦察排里挑出12名精英,组成“化袭班”,一把尖刀就此铸成。 行动当晚,夜色如墨。杨育才带着队员们,换上南朝鲜军的军装,甚至有人穿上了美军顾问的制服,悄无声息地向敌后渗透。每一步都踩在生死线上。有战士不慎触雷,他眼疾手快,三两下便拆掉引信,避免了全队暴露。 他们又用计抓了个落单的敌兵,套出了当晚的口令“古伦姆—欧巴”,顺利混过几道岗哨。在逼近“白虎团”团部时,迎面撞上一支紧急增援的敌军车队。面对一片混乱,杨育才没有丝毫犹豫,果断带领队伍从车队缝隙中强行穿过,硬是闯过了这道最危险的封锁线。 抵达团部后,他冷静地将队伍分成三路,分别突袭警卫排、控制停车场和直捣作战室。随着他一声令下,枪声、手榴弹爆炸声骤然响起,打了敌人一个措手不及。 整个战斗只用了13分钟,化袭班无一伤亡,却打死打伤敌军97人,俘虏19人,彻底瘫痪了敌军指挥系统。那面不可一世的“白虎团”团旗,也成了他们的战利品。 这一仗,为金城战役的胜利立下奇功。战后,杨育才荣立特等功,化袭班荣立集体特等功,朝鲜方面也授予他“英雄”称号和金星奖章。他的故事很快被写成山东快书,1964年又被济南军区京剧团改编成现代京剧《奇袭白虎团》,剧中主角“严伟才”正是以他为原型。 就在“严伟才”的名字响彻全国之时,作为原型的杨育才,却在济南军区一个副连长的位置上待了整整11年,职务纹丝不动。一个在戏台上光芒万丈的英雄,在现实中却似乎被遗忘了。这巨大的反差,源于他的一段特殊过往。 杨育才出身贫农,1949年解放太原时,他是被国民党强征入伍的壮丁,在阎锡山部队当传令兵。被解放军俘虏后,他毫不犹豫地选择加入人民的队伍。 在革命熔炉里,他迅速成长,一年后就入了党,并主动请缨奔赴朝鲜。他作战机智勇猛,被战友们称为“飞毛腿”和“小诸葛”。可就是这样一段被迫服役的经历,在一些人眼中,成了一个抹不去的“污点”,也成了他晋升路上的一道坎。 1964年夏天,毛主席在北戴河观看了京剧《奇袭白虎团》。演出结束后,他兴致很高,特意向陪同的总政治部主任萧华询问:“戏里这个严伟才,有没有原型?” 得知原型就是立下奇功的杨育才,而且11年过去了,他还只是个副连长时,主席的脸色沉了下来。他很不理解,一个11年前就是排级干部、立下如此大功的英雄,怎么十几年了还在原地踏步。 主席当即指出:“这哪是污点啊?人家为国流过血、立过功,是真英雄,不能因为这点事就压着人家。”他强调,杨育才的过去并非个人选择,而他后来的战功才代表了他的本质。领袖一句话,点醒了那些固守陈规的人。 军区迅速核实情况,所谓的“污点”不复存在。杨育才的晋升之路终于打开,他很快被提拔为连长、营长、副团长,最后升任副师长。他把朝鲜战场上积累的夜袭经验毫无保留地传授给年轻士兵,他主管的部队训练有素,战斗力极强。 1982年,杨育才离休。他本可以住进师职干部的小楼安享晚年,却总惦记着普通士兵的营房。他受聘到各地学校和军营担任校外辅导员,穿着洗得发白的旧军装,一遍遍讲述当年的战斗故事。 他的儿子从部队转业后一度下岗,生活困难,可老人始终没向组织开过一次口。他说:“那么多战友都倒在朝鲜了,我能活着回来,已经很幸运了。” 1999年,73岁的杨育才病逝于北京。在追悼会上,迟浩田将军的挽联精准地概括了他的一生:“奇袭白虎团威震敌胆,战功垂青史名扬中华”。 杨育才的故事,是一部从贫苦少年到战斗英雄的传奇史诗。他的勇敢、智慧、隐忍与奉献,诠释了真正的英雄精神,他的事迹被改编成京剧、小说、电影,激励无数人,如今我们缅怀杨育才,不仅要铭记他的战功,更要传承他的信念。 信源:陕西日报——奇袭白虎团的战斗英雄杨育才;华夏经纬网——杨育才:奇袭“白虎团”

HHJ

[赞][赞][赞]

用户13xxx19

伟人主席的格局