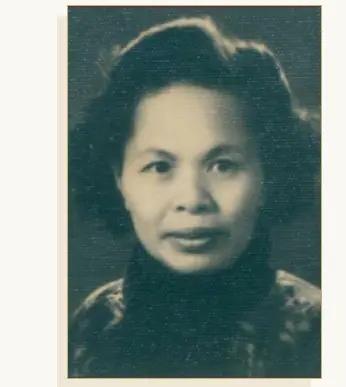

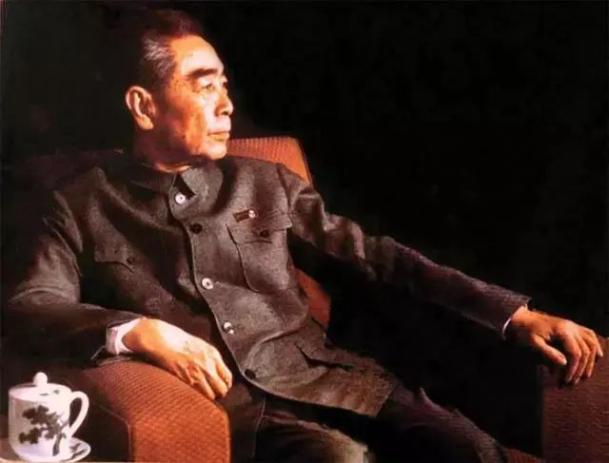

“我是周恩来曾经的妻子,我想见一见他!”1953年,一妇女来到中南海求见周总理。相见后,周总理紧紧握住她的手,感慨道:“可算又见到你了,当年多亏有你啊!” 1994年,广州。一位叫范桂霞的老人走到了人生终点。她快九旬了,床头只放着一块破旧的瑞士表,上面还有道清晰的摔痕。这表在今天看,实在普通,甚至有些寒酸。可对范桂霞来说,它几乎就是另一个自己。 这得从1927年说起,那一年,南昌起义的枪声刚落,革命就栽了跟头。周恩来都因为连日操劳,染上了凶险的伤寒,高烧不退,命悬一线。组织当机立断,必须立刻把他秘密转移到香港治疗。 可一个重病号想在敌人眼皮底下消失,谈何容易。唯一的办法,就是伪装。周恩来得扮成一个有钱的丝绸商人,而一个体面的商人,身边总得有位“太太”打掩护。 革命搞得轰轰烈烈,有时候却得靠这种最传统的身份来保命,听起来多少有点讽刺。但当时,这确实是唯一的活路。这个“太太”不好找,她得懂医护,背景干净,更重要的是,脑子要灵光,能镇得住场面。 就在这时,一个叫范桂霞的年轻姑娘进入了组织的视野。她不是一般人。范桂霞的父亲是开药铺的,也是一名地下党医生。她从小耳濡目染,懂些药理。 后来,军警冲进家门,她亲眼看着父亲被打死,妹妹被抓走,自己从烟囱里侥幸逃生。这种血海深仇,让她比任何人都更懂得革命的残酷和地下工作的凶险。 所以,当组织找到她,派下这个假扮夫妻的任务时,这个连恋爱都没谈过的姑娘,想都没想就接了。紧张肯定是有的,但当同志们把一个完全昏迷的人背进屋里时,她的紧张立刻变成了焦急。她隐约知道,这人很重要。 等所有人都撤离,夜深人静,范桂霞在灯下定睛一看,不禁倒吸一口凉气。谁能想到,床上躺着的,竟是她一直敬仰的周恩来同志。照片上那个神采奕奕的人,此刻却瘦到脱相,脸颊深陷。 接下来的三天三夜,范桂霞几乎没合过眼。她寸步不离,喂水喂药,时刻观察着病情变化,任何一点最细微的响动都逃不过她的耳朵。这还不算完,她白天还得扮演好“阔太太”的角色。 警察上门查户口,她就操着一口流利的广东话从容应对;在街上发现有特务盯梢,她也不慌,要么装作和丈夫吵架,要么故意把东西摔在地上,用各种市井的方式制造混乱,掩护同志转移视线。 周恩来在她的精心照料下,三天后终于醒了过来,虽然身体还很虚弱,但总算脱离了危险。在那间小小的卧室里,一个多月的朝夕相处,两人聊得最多的还是革命,周恩来的话不多,但每一句都像钉子,敲进了范桂霞的心里,尤其是那句“坚持斗争”,成了她后半生的主心骨。 离别前,周恩来把自己贴身戴了多年的瑞士手表取下来,郑重地交到范桂霞手里。这块表不名贵,但它见证了周恩来从欧洲到中国的革命历程,是他身上为数不多的个人物品。这既是感谢,也是纪念。范桂霞接过来,从此再没离身。 1928年,两人一别,再见已是二十多年后。范桂霞带着这块表和父亲留下的药箱,继续在刀尖上行走。直到1949年,她从收音机里再次听到那个熟悉的声音时,才知道他已经成了新中国的总理。 那份压在心底多年的惦念,再也藏不住了。1953年,范桂霞借口去北京看儿子,辗转写了一封信,署名是当年的“妻子”。信送到中南海,正在处理文件的周恩来一听名字,立刻放下所有工作,快步迎了出来。 两人重逢,没有太多客套话。或许是范桂霞抬手时,周恩来看到了手腕上那块熟悉的、带着摔痕的旧表,一切尽在不言中。他们握手,合影,还一起吃了顿饭,临走时,周恩来专门托人送来一套《毛泽东选集》,扉页上亲笔题了八个字:“范桂霞同志,革命情谊,永志不忘。” 此后,范桂霞时常会收到来自北京的信。有时是问候,有时是聊聊家常。在她生病住院时,周恩来甚至亲笔写信安慰她,还说等她病好了,要来广州看她,看看广州的木棉花。这些信,比任何药都管用,支撑着她熬过了一次又一次的病痛。 可惜,这个承诺最终没能实现。1976年,周总理病逝的消息传来,范桂霞守在收音机旁,哭得像个孩子,又过了十八年,范桂霞也静静地走了。床头那块老旧的瑞士表,仿佛也走到了时间的尽头。 信源:《云浮红色记忆|范桂霞:曾陪周恩来在香港养病》澎湃新闻