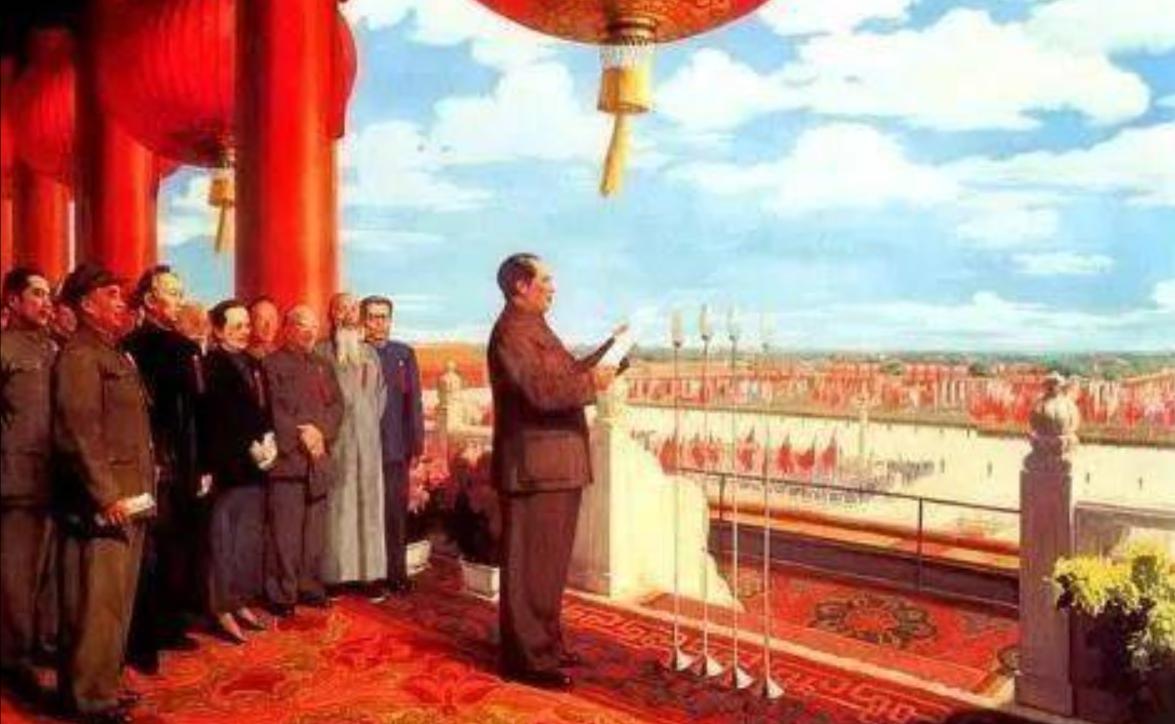

红旗是三千五百万先烈前赴后继,用鲜血和生命换来的。红旗是信仰,红旗是希望,红旗是方向,红旗是传承。我们是红色的国家,红旗是民族 魂,红旗指引我们永远向前,永不变色! 红旗是信仰,是方向,是三千五百万先烈用生命染就的民族之魂。 这句话说得一点不夸张,它不是修辞,也不是诗意泛滥,而是一百多年来一桩桩、一件件、一滴滴鲜血换来的沉甸甸的事实。 要说红旗这东西从哪儿来的,其实得往回翻到那个烟雾缭绕的年代,枪声才刚在南昌响起不久,秋收起义紧接着在湖南一带燃了起来。 那时候毛主席带着部队南下,临行前专门赶制了一百面红旗,中间还缝着镰刀和斧头的图案。这玩意可不是为了好看,它是一种宣告:这一支队伍,代表的是工农,是底层的人民,是准备彻底翻旧世界的那一类人。 那会儿的红旗,没有现在这么“庄严神圣”的待遇,就是一块红布染染缝缝,往前线一插,风一吹,猎猎作响。 可就是这布,让不少人哭,让更多人死。 陈毅后来回忆,说秋收起义那会儿最早打出红旗的是这支队伍,语气里是带着钦佩的。那不是对布条感动,是对精神服气。 因为当时老百姓已经看明白了,国民党的旗子再怎么飘,也飘不进他们的锅碗瓢盆里,只有共产党举的这面红旗,能给他们分田地、打土豪、翻身得解放。 红旗就这么一路飘上了井冈山。 山不高,却险;人不多,却硬。那是个啥地方? 地处边界、易守难攻,最适合打游击。 可环境恶劣不说,补给全靠山下群众支援。红军就在这片窝窝里坚持了两年多。 毛主席写的词里全是旗子:“山下旌旗在望,山头鼓角相闻”“风展红旗如画”“红旗跃过汀江,直下龙岩上杭”…… 他眼里的红旗,不只是代表部队在哪儿,更像是这支军队的魂,一抬头就看见,一低头就能想起为啥还得打。 说起魂,还得提长征。 1934年,中央红军被迫突围,从江西一路北上。 部队出发的时候,不少战士其实都没抱希望能活着回来。 可哪怕走到天边,红旗都得跟着走。 别的不说,就那个“红旗漫卷西风”的句子,写的就是六盘山上那一幕——秋风猎猎,队伍瘦得只剩骨头,士气却没散。 战士们举着红旗,在乱石与风雪之间,硬是一步步走出来。 有人可能会问,那时为啥大家都这么听红旗的话?其实哪是听旗子,是听旗子背后那股信念。红旗代表的是“我们还有希望”,是“别怕,咱们一起扛”。 长征路上平均三百米就要牺牲一个人,这不是演戏,也不是传说,是写进军史的数字。 可再艰难的地段,红旗也没倒过。 哪怕是泸定桥那种险处,前头人倒下,后头人上,旗子一直都在。 毛主席不是诗人,但他偏爱写诗,因为那是他表达意志最直接的方式。 他笔下的红旗,不是静止的,是动的,是飘的,是在炮火里飞舞的。 他曾说,“唤起工农千百万,同心干,不周山下红旗乱”,那“乱”不是混乱,而是壮观,是浩荡,是让敌人胆寒的气势。 再往后说,1949年那年,北京天安门广场上升起了第一面五星红旗。 那一刻,全国人民都知道,红旗不再只是代表一个军队或者一个根据地,它变成了一个国家的脸面。那个时候的红旗,有了标准的图样,有了法定的意义,它是一个政权合法性的标志,是人民对未来生活的希望。 可别忘了,设计五星红旗的人曾联松,本身并不是什么元老或者高官,就是普通工科出身的职员。他设计的时候,心里想的也很简单:一颗大星代表共产党,四颗小星围着它,是广大人民群众。 这结构说来朴素,却讲清楚了中国革命的底色——党领导一切,但人民是基石,旗子再大也得靠百姓来撑。 新中国成立以后,红旗就彻底走进了日常生活。 每逢节日、升旗仪式、阅兵典礼,哪怕是平常的一天,看到五星红旗迎风飘扬,很多人都说不出为什么心里会一紧,但就是能感受到一种从历史深处传来的分量。 毛主席回韶山时,写下“红旗卷起农奴戟”,那是他对旧社会的反击,对新社会的期待。 旗子不是空洞的象征,它卷起的是命运的转变,是无数像他那样从农民中走出来的人,第一次抬头挺胸做人的证据。 到了五六十年代,红旗开始在文艺领域全面开花。 那时候拍电影、搞歌剧、写诗写词,全都少不了这面旗。《东方红》里唱“秋收起义成了功,一杆大旗满地红”,那唱得不是字面意思,而是唱给老百姓听:你们看,这红旗真的是靠我们自己打出来的。 再看郭沫若、董必武、叶剑英这些人,他们也都在诗里不断提红旗。 说到底,红旗这两个字,是一段段故事织出来的,是一声声口号喊出来的,是一批又一批人抬着走出来的。没有谁能凭空给它加上光环,也没有谁能随便把它拿下来。 它有自己的性格:一旦飘起,就不肯低头;一旦有人倒下,它就自己立住;一旦见风,它就提醒人别忘了出发的方向。 而今的红旗,在更高更广的地方飘着。 它已经不是当年那块用染料染的旧布,而是成了一种共识,一种情感,一种认同。 这认同不靠规定,也不靠口号,而是靠一个民族对历史的记忆,对牺牲的尊重,对未来的憧憬。