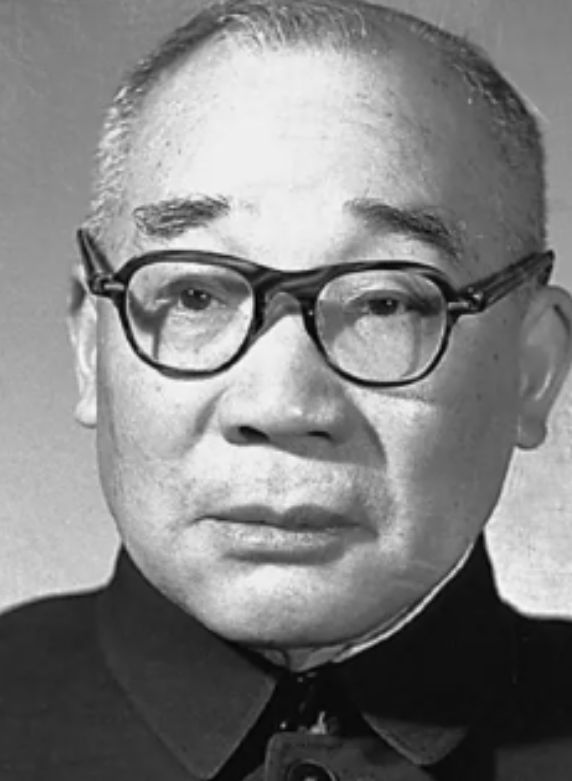

1958年,马寅初向主席建议实行计划生育。主席强烈反对,当场否决了他的建议,并提出一个令世人敬佩的观点!

1953年,新中国成立不久,经历多年战火的大地开始恢复生机,大规模经济建设逐步铺开。

这一年,一个数字引起了学者们的警觉:全国人口总数接近六亿,并且每年以超过一千两百万的速度增长。留洋归国的经济学家马寅初参与了这次人口普查工作。

他在南方农村实地考察时,看到许多家庭生活在拥挤的土坯房里,孩子们常为食物发愁,有限的土地产出的粮食跟不上新增人口的需求。

他进行了一系列计算,结论指向粮食供应将面临巨大压力,认为有必要控制人口增长,于是向国家提出了实行计划生育的建议。

然而这一建议并未被采纳。

有观点认为,在当时的国际环境下,新中国正努力摆脱“一穷二白”的面貌,大规模的基础设施建设和工业发展需要海量的劳动力,“人多力量大”是现实的迫切需求。

大型工程的工地,比如油田钻探、水库建设、矿山开采等现场,无不是汇集了成千上万的人共同奋战。

马寅初着眼于长远的粮食资源和未来发展空间,而决策层则必须优先应对建设初期的繁重任务和巩固国家根基的重任。

双方站在不同的历史位置,关注着不同的核心问题。控制生育的提议被暂时搁置。

1957年,马寅初将他的研究和担忧写成长文,发表在《人民日报》上,系统阐述人口快速增长带来的潜在挑战,指出若不加以调控,未来将面临严峻困境。

他比喻人口增长如同滚雪球,需要适时控制。

遗憾的是,不久之后的政治运动中,他的这些观点被曲解和批判,被扣上了一些帽子。

他本人也因此失去了北京大学的校长职务和全国人大代表的资格,返回浙江老家赋闲。形势的变化使得控制人口的话题变得十分敏感。

时间推移至七十年代末期,情况发生了显著变化。

当国家总人口突破十亿时,现实的挑战日益严峻起来。

城市中住房资源紧张,几代人挤在狭小的空间中;农村适婚青年增多,因改善居住条件而产生的建材需求也凸显出来。

同时,经济的发展也开始对劳动力的素质提出更高要求,而非单纯追求数量。

先前被忽视的人口问题成为了制约发展的瓶颈之一。

1979年,面对新的人口普查数据,相关政策在决策层面被重新审视并推动落实。

马寅初近三十年前的报告被重新评价,其预见性逐渐被人们所认识。历史走到这一刻,他的见解最终被纳入国家政策体系。

回望五六十年代,“人多力量大”的理念的确支撑了新中国完成了许多艰难的开拓性事业。

大规模的劳动力投入到基础设施建设中,为后续发展奠定了物质基础,前人的辛劳铺垫了后人前行的道路。

到了八十年代,随着社会转型和经济发展模式的变化,人口基数过大的压力才更清晰地显现。

形势的发展变化就像俗话说的三十年河东、三十年河西,国家政策必须根据实际情况不断调整应对。

计划生育政策作为一项重大调整在全国范围内严格执行,各种宣传动员手段纷纷登场,旨在迅速降低人口增长率。

政策的实施效果显著减缓了人口膨胀的速度,但也带来了一系列社会现象和问题。

进入新时期,随着人口结构变化,从双独家庭生二胎逐步过渡到全面放开二胎、三孩的政策演进,生育政策又迎来了新的调整。

2023年7月,国家卫生健康委员会发布当年上半年卫生健康事业发展情况,其中透露,2022年全国出生人口为956万人,总和生育率处于1.0-1.2的低水平区间。

有分析指出,近年来生育率下降、人口老龄化加速以及劳动力结构的变化,使得人口问题呈现出与以往完全不同的特征。

应对之策正从控制数量为主转向优化结构和提升素质为主。

马寅初于1982年逝世,他得以亲眼见证自己关于人口问题的核心主张在晚年被采纳为国家政策。

他生前有言,自己生涯中做对了主要的两件事。

今天,当我们回看当年的争论和政策演变,其复杂性远超简单的对错评判。

治理国家好比跑马拉松,必须讲究节奏和策略,每一步既要解决当下的困难,也要为长远发展留下空间。政策的选择总是伴随着特定时代的烙印和现实环境的制约。

![J50、J20、J35和C919的正侧面对比图[思考]J36还要更大,更壮观](http://image.uczzd.cn/5106164457686269900.jpg?id=0)