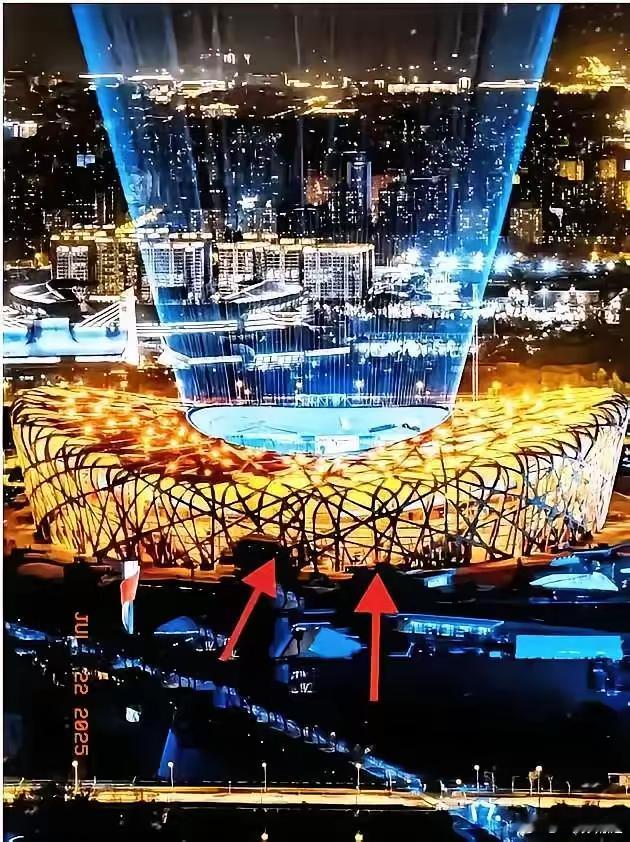

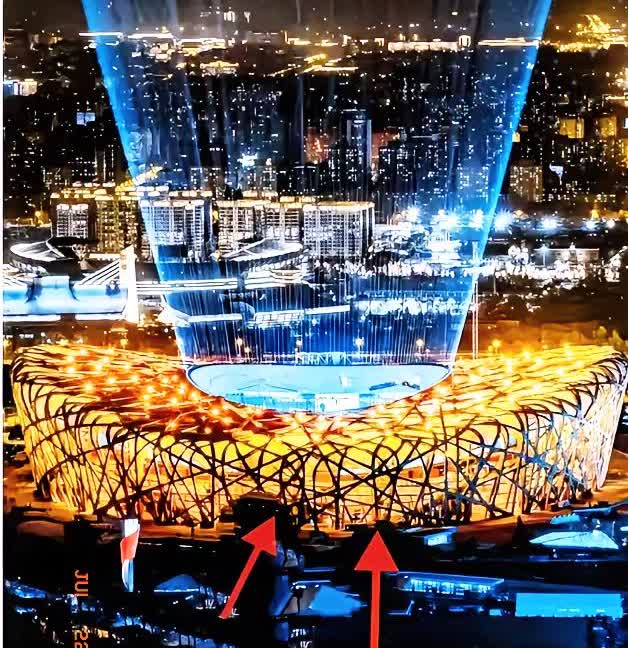

国际奥委会“变脸”,中国申奥还应迁就吗? 上世纪90年代,中国第一次试水申办2000年奥运会,结果却不太顺利,那时候国际奥委会对中国的评判标准挑剔得很,地缘政治的因素也掺杂其中。 北京申奥因为基础设施、人权问题等原因败给了悉尼,西方国家甚至明确反对把奥运交给发展中国家。 面对挫折,中国没退缩,2001年,北京拿下2008年夏季奥运会的主办权,正式站上奥运舞台的中央,这不仅是一场体育的胜利,更是中国经济腾飞、国际地位提升的标志。 2008年北京奥运会彻底让世界刮目相看,场馆、交通、旅游,样样都亮眼,这场盛会让世界看到一个开放、文明、和谐的中国,国家的软实力蹭蹭上涨。 到了2022年,北京再接再厉,办了冬奥会,成为全球第一座“双奥之城”,冬奥会不仅带火了中国的冰雪运动,还创造了8.1万个就业机会,旅游收入据说超过7200亿元。 从两次申奥的坎坷到如今的成功,中国用实力证明了自己,国际奥委会的态度也来了个大转弯。 2023年,国际奥委会主席托马斯·巴赫访华时,公开说欢迎中国申办2036年奥运会,称中国是“最受欢迎的候选”,这热情跟当年对北京的冷淡比,简直天壤之别。 国际奥委会这态度转变,表面看是认可中国能力,实际跟奥运会自身的困境脱不了干系,这些年,奥运会主办权越来越没人稀罕,办奥运成本太高,吓退了不少城市。 从1968年到2010年,夏季奥运会平均成本超支252%,冬季奥运会也有135%,东京2020奥运会预算从73亿美元飙到近300亿美元,创下最贵奥运的纪录。 里约2016、蒙特利尔1976的奥运会,甚至让主办城市背了几十年的债,欧洲好几个国家,像瑞典、德国、瑞士,都接连退出申办,2022年冬奥会最后只剩北京和阿拉木图两家竞争。 国际奥委会不得不改规则,2014年推出《奥林匹克2020议程》,2019年又搞了“新规范”,想通过降低成本、鼓励可持续投资来吸引城市,可效果不咋样,申办城市还是少得可怜。 2024年巴黎奥运会、2028年洛杉矶奥运会,竞争对手都没几个,2032年布里斯班奥运会更是提前11年被内定,在这种情况下,中国的成功经验和雄厚实力,成了国际奥委会眼里的“救命稻草”。 巴赫2023年访华时还夸2022年冬奥会,称它带动了3.46亿中国人参与冰雪运动,这高调表扬明显是想鼓励中国再接再厉。 但国际奥委会的热情,不全是出于体育理想,奥运会不光是体育盛会,更是地缘政治的舞台,奖牌榜、开幕式上国家领导人的亮相、主办国的国际形象,都是大国博弈的筹码。 中国作为全球第二大经济体,办奥运的能力不仅能解国际奥委会的燃眉之急,还能给奥运品牌加把火,国际奥委会的收入,61%靠电视转播,30%靠赞助,中国14亿人口的市场,谁能不眼馋? 不过,中国申奥的路也不是一帆风顺,2008年和2022年奥运会期间,人权问题总是被拿出来说事,2008年有西藏问题,2022年是新疆问题,美国等国还搞了外交抵制,人权组织多次呼吁国际奥委会别把奥运会给中国,甚至批评国际奥委会对中国的人权问题装瞎。 这些争议说明奥运会是个复杂的舞台,中国通过奥运会展现了实力,但也因此被推到国际舆论的风口浪尖,国际奥委会一方面需要中国的市场和能力,另一方面又得应付西方的压力。 这种矛盾,让它对中国的态度显得有点“变脸”:一边热情邀约,一边在敏感问题上装聋作哑。 面对国际奥委会的热情,中国不用急着当“救场者”,而应更自信地掂量成本、收益和风险,在全球舞台上,中国有能力选适合自己的角色,未来的申奥路,主动权得攥在中国自己手里。