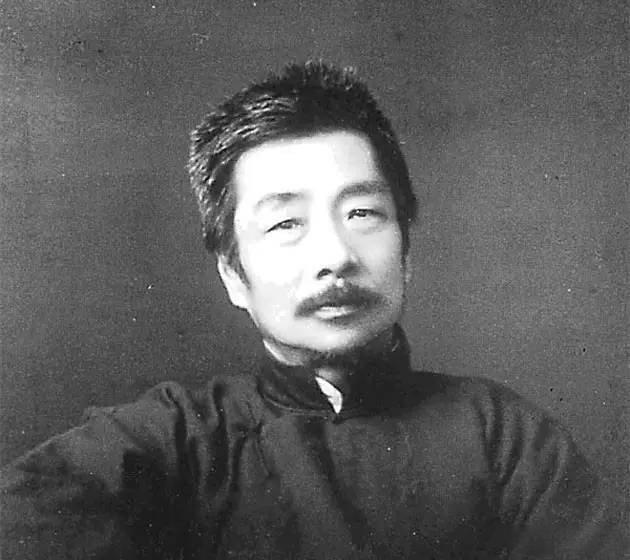

1985年5月,张司令员返回家中便将保姆叫了过来,保姆以为张司令员要说生活上的事,没想到,张司令员直接说道:你能不能借我点钱! 昆明军区司令员张铚秀从北京开完会回到家。一进门,他就把保姆叫到跟前,搓着手,有些不好意思地问:“大姐,你……能不能先借我点钱?” 保姆当场就愣住了。她跟了将军这么多年,见过他指挥千军万马,也见过他接待外宾,可从没想过他会缺钱,更别说开口向自己借了。她忍不住打趣道:“首长,您又是司令又是书记的,怎么还跟我借钱买米?说出去不怕人笑话?” 将军只是憨厚地笑了笑:“放心,等我发了工资,立马就还你。”谁都想不到,一位正军级干部,每月工资好几百块,在当时算得上是高收入,竟会窘迫到这个地步,其实,将军不是真穷,而是手里根本攒不住钱。他的工资,总能跑到更需要的人那里去。 张铚秀对自己和家人,是出了名的“抠”。家里那套旧沙发,坐垫塌了就用木板垫着,再铺上布,照样坐。他的夫人丁亚华出身名门,可几十年如一日,穿的总是带补丁的旧衣服。有人问她觉不觉得苦,她总笑着说:“跟当年在战场上比,现在已经是天堂了。” 可就是这样一个对自己“抠”到极致的人,对别人却大方得不像话。弟弟去世,他二话不说把侄子接到家里,当亲儿子一样养着。家里的司机瘫痪了,他长期接济。不管是老家的亲戚、过去的战友,还是素不相识的烈士遗孤,只要知道谁有困难,他都毫不犹豫地把钱送过去。 钱送出去了,自家的日子自然就紧巴巴的。也正因此,才有了开头向保姆借钱买米的无奈一幕。保姆心疼将军,赶忙拿了钱出来。而将军也守信,工资一到手,第一件事就是还钱。 1915年,张铚秀生在江西永新的一个穷苦农家,从小就知道一粒米、一分钱有多金贵。18岁那年,他正式加入红军,从此把命交给了革命。长征途中,他头部中弹,硬是咬着牙没掉队。 皖南事变,他率领的新一团血战八个昼夜,突围时身边只剩下两百多人。这些经历,让他对“资源”二字有了刻骨的理解:每一分物资,都必须用在刀刃上,用在最需要的地方。这种信念,跟了他一辈子。 所以到了和平年代,钱在他眼里,也成了一种特殊的战略资源,应该优先分配给最困难的“阵地”,那些需要帮助的人,这种对自己“狠”、对大局负责的劲头,不只体现在钱上。 1985年,百万大裁军提上日程。张铚秀执掌的昆明军区,刚刚在对越自卫反击战和“两山”轮战中立下赫赫战功,威名正盛。谁知,中央军委扩大会议上宣布的决定,却是撤销昆明军区。消息传来,许多老同志情感上都转不过弯。 关键时刻,张铚秀对军区政委谢振华说:“中央考虑的是国家的大局,我们个人一定要服从组织。我们俩,来完成这最后一段光荣的历史使命吧。” 他带头表态“不伸手、不干扰、不麻烦”,顶着巨大的压力,有条不紊地完成了人员分流、装备移交等一系列繁重工作,确保了边防的稳定和部队的平稳过渡。一个战功卓著的大军区,就这样在他的主持下,安静而有尊严地走进了历史。 完成使命后,张铚秀将军光荣离休。2009年,他在北京病逝,享年95岁。他留下的最后一份遗产,是5万元积蓄,全部作为特殊党费上交组织。中央军委用“高风亮节,奋斗一生”八个字,评价了他的一生。 我们今天总在谈论财富自由,可这位一辈子都在“散财”的将军,却用行动给出了另一种答案。他对自己近乎苛刻的清贫,和对他人毫不保留的慷慨,形成了一种奇特的张力。 世上没有从天而降的英雄,只有挺身而出的凡人。以张铚秀将军为代表的老一辈革命家,他们就像一道光,照亮了中华民族前进的道路。 信源:百度百科-张铚秀