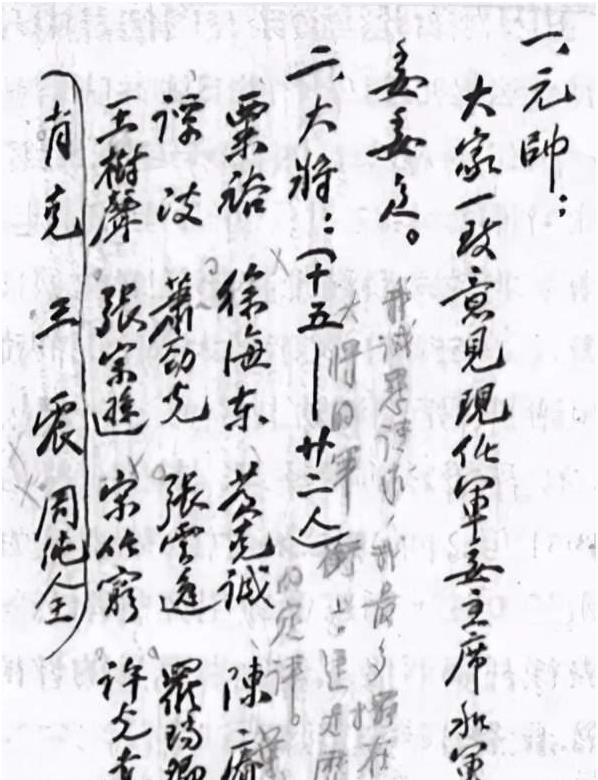

1990年,毛主席的侄女毛远志逝世了,丈夫在整理妻子的遗物时意外发现了一封残信,打开看到上面的内容后,他不禁泪如雨下…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1990年夏天,北京的天空异常沉闷,毛远志,一位平凡却不平凡的老人,在经历数月病痛后,终于在7月6日静静地走完了她的一生,她是毛主席的亲侄女,却鲜少有人知晓。 她的一生,始终行于低调与克己之间,既不借助亲缘之便,也从未公开自己的家世,直到她去世后,人们才从一封破旧的信中,看到了她隐秘而深情的一面。 在妻子去世后,曹全夫一个人坐在老屋的书桌前,缓缓翻看着她留下的遗物,那些书籍、笔记和老照片,仿佛都还保留着她的温度。 当他无意间翻开一本装订发黄的《共产党宣言》时,一张夹在中间的信封从书页中滑落,那是一封折叠多次、边角磨损严重的信件,封口已松动。 他小心地展开信纸,那熟悉而苍劲的字迹在眼前展开,纸张虽然残缺,但其中的一行字却依然清晰:“同意你们结婚,祝你们前途光明。”署名赫然是“毛泽东”,曹全夫握着信,久久无法自持,眼泪顺着脸颊无声流下。 许多年过去,他从未见过这封信,却知道它的意义何其重大,这并不是一封普通的书信,而是毛主席对他们这段感情的见证。 那年他们在延安相识,从同病相怜到志同道合,最终萌生情感,但真正让这段感情确立下来,离不开毛远志那次鼓起勇气的决定。 时间回到1945年,日本宣布无条件投降,延安的气氛热烈而激动,人们忙着筹备新中国的蓝图,毛远志在此期间投入到机要工作中,常与干部往来,她一边学习,一边工作,逐步成长为一位能独当一面的女性。 在延安医院的那段时光,是她与曹全夫感情加深的起点,他来自山东,读书出身,是抗大的优秀教员。 因病休养期间,常有人向他请教问题,毛远志正是其中之一,两人因学习结识,在动荡的时局中渐渐建立起深厚的感情。 然而这段感情注定不平凡,毛远志出身特殊,她深知自己不能随意托人情、走后门,她一直牢记父亲毛泽民曾嘱咐母亲的话,要靠自己,不依附于任何人。 在了解她真实身份之前,曹全夫并不知道她是毛主席的侄女,他只是被她的坚韧和勤奋吸引,而她,也被他身上的正直与担当所感动。 那年秋天,毛主席从重庆回到延安,刚刚结束与蒋介石的和平谈判,毛远志带着曹全夫前往枣园看望伯父,向他汇报工作之余,也希望能请他为两人未来的人生道路助一臂之力。 毛主席接见他们,简单了解情况后表示支持,但就在饭后,毛远志提出想知道父亲的消息,那一刻,毛主席久久沉默,眼神低沉。 最终他低声告诉她,毛泽民已于两年前在新疆牺牲,这个噩耗如同晴天霹雳,她呆立原地,眼中泪水翻涌,却没有在场人前失控,只是回到住所后,她独自一人痛哭了许久。 悲痛过后,她将自己对父亲的思念与失去的痛楚,化为行动的动力,那夜,她写下一封信,既是向毛主席请示结婚之事,也是表达自己希望前往东北参加建设工作的决心。 由于曹全夫的调动受限,她在信中一并提及,希望伯父能予以协调安排,这封信被堂嫂胡觉民亲自交给毛主席。 几日后,一封回信悄然回到她手中,信很短,却凝结着伯父对这位晚辈的认可与祝福,因为形势严峻,他们不得不将信纸剪裁,以防途中身份泄露,但她始终将它珍藏在身边,不曾让任何人看到。 新中国成立后,毛远志和曹全夫踏上了建设国家的征途,他们被调往不同省份,先后在江西、中南、北京等地工作,她始终恪守伯父当年的叮嘱,从不在单位透露自己的身份。 哪怕有时遭受误解、被人忽视,她也从未表露半点不满,她只是默默工作,尽力做到最好,对子女,她也未曾提起这层家族关系,她害怕孩子们因此而生出骄傲,更希望他们踏实做人,靠自己的努力立足社会。 直到她病重之际,已无法言语,却反复用力地比划着什么,曹全夫俯身贴近,才听见她含糊的声音中反复出现“信……信……”的词句。 他立刻明白了,起身去书柜里寻找,终于找到了那封藏匿多年的信,毛远志望着那封信,眼角含泪,嘴角微动,似乎是微笑,也似道别,她闭上双眼,安详离世。 多年后,她的儿子整理录音资料,才完整拼起母亲留下的这段历史,他将它写成文章,为母亲、为外公毛泽民、也为那个信仰炽热的年代,留下最后的注脚,而那封信,依然保存在原处,泛黄、破损,却沉甸甸地记录着一段跨越时空的温情与担当。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:复兴网——永远的丰碑——毛泽民