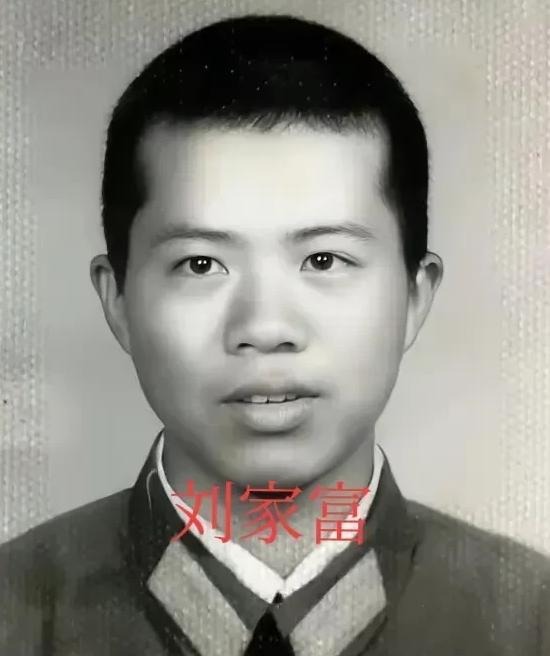

1984年,老山前线,21岁战士刘家富因左腿中弹,跌倒在弹坑中,不料被两名越军发现,刘家富赶紧开枪还击,可谁知却听到撞针“咔”的一声,枪里竟然没子弹了,看着逼近的越军,刘家富灵机一动,想到一个办法! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1984年7月,老山前线的晨雾浓得像牛奶一般,滚滚弥漫在群山之间,山谷间炮声时断时续,硝烟和潮湿泥土的味道混杂在一起,呛得人几乎无法呼吸。 就在142高地的一处弹坑中,一位年轻的战士正紧紧贴着泥墙,一动不动,他叫刘家富,今年21岁,来自四川万县,是部队中最年轻的一批士兵。 他原本是村里一个普普通通的农家子弟,参军前连县城都没去过几次,但此刻,他正身处生死关头,身边除了被炸得坑坑洼洼的土地和几根烧焦的木桩,已没有半点遮蔽物。 子弹早已打光,左腿中弹后血流不止,鲜血顺着裤管流入泥水中,把整片弹坑染成了暗红色。 空气里弥漫着刺鼻的火药味,不远处传来踩踏碎石的脚步声,两名越军正在小心翼翼地靠近,他们肩上的枪口泛着寒光,步伐沉稳,显然已经锁定了目标。 刘家富心跳如鼓,他强忍剧痛,抬手扣动扳机,却听到清脆的一声“咔响”,枪膛里空空如也,他下意识地摸向腰间,随身带的弹匣也早已用尽,这一刻,死神似乎正缓缓靠近。 他没有惊慌,而是迅速将目光扫向四周,在弹坑一侧,他看到几根折断的树枝与干草纠结在一起,旁边是一块岩石,他大脑飞快运转,意识到硬拼根本没有胜算,必须另辟蹊径。 掏出随身携带的打火机,他艰难地凑近那些干草,用颤抖的手点燃了它们,火光闪起的瞬间,浓烟迅速升腾而起,遮蔽了视线。 趁着这团突如其来的烟雾,他竭力控制呼吸,用尽残存的力气向着弹坑的另一侧爬去,同时用越南语大声喊了一句:“后方有埋伏!”这是他在部队里学过的一句简单战术语言,原本是用来干扰敌人作战节奏,此刻却成为他保命的赌注。 烟雾中,那两名越军顿时止住脚步,似乎被突如其来的喊声和火光吓住了,他们开始左右张望,迟疑地举起了枪。 短暂的混乱后,其中一人猛然转身,而另一人也开始后撤,几秒钟后,两人就消失在浓雾之中,弹坑边,只剩下一团还在冒烟的草堆,和刘家富喘息的身影。 就在他筋疲力尽地瘫坐在地上时,远处传来了熟悉的脚步声,部队的增援终于赶到了,战友们在烟雾中发现了他,把他抬上了担架。 鲜血仍在渗出,但他的嘴角却挂着一丝轻微的笑容,高地还在,敌人撤退,他没有让战友白白牺牲。 这场战斗之后,刘家富被送往后方医院治疗,医生说他的左腿伤得很重,即便康复也难以恢复如初。 可在那段静养的日子里,他从不曾懊悔,他在病床上拿着笔,写信回家,信中只字未提战斗的惊险与伤情,只告诉父母自己吃得好、睡得安,还学会了给自己包扎伤口。 部队里传开了这件事,大家说那个用火和一句越语吓退敌军的战士,就是刘家富,他不是靠力量或武器脱险,而是在最危急的时刻,用冷静和意志保住了阵地,也保住了性命。 老山前线的许多士兵,都像他一样,来自农村,年纪轻轻,经历却比成年人更加残酷,他们没有光鲜的履历,甚至很多人连自己的照片都没留下。 但正是这些青年,在最艰难的年代、最残酷的战场,用鲜血和生命守住了一寸土地,岁月已远,老山如今已是和平茶园,再没有硝烟,再没有枪声,只留下山间茶树葱茏、山脚公路通达。 而在一块刻着刘家富名字的烈士碑前,每年清明都有陌生人放下野花,他们或许不曾相识,但都明白——正是因为有了那一代战士的坚守,才有了今天的安宁与昌盛。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中华网——《1984年老山战场20岁战士左腿中弹》 云南省退役军人事务厅官网——《老山前线刘家富英勇事迹》