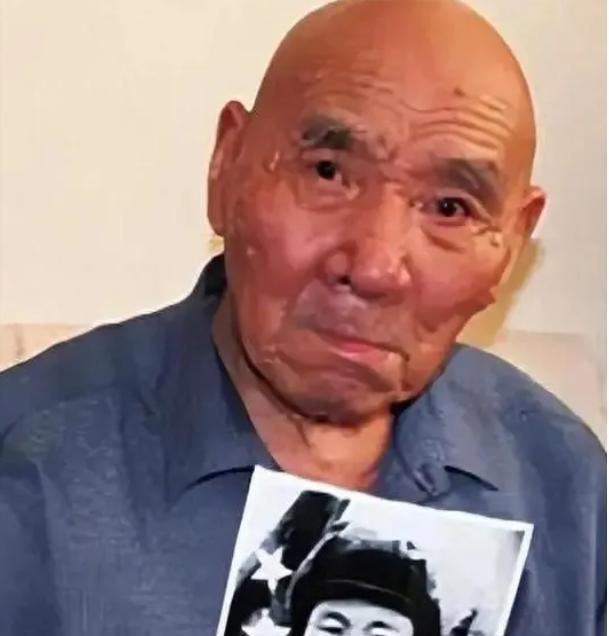

1951年,20辆美军坦克向我军领地冲来,然而就在这关键时刻,炮兵联系不上指挥部,没接到指令,都不敢开炮,这时,一名战士站了出来,事后,他不仅受到了表扬,连毛主席都亲自为他改了名...... (麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!) 他叫苏兆丹,这个名字是毛主席给起的,不过,在1951年朝鲜甘凤里的那个清晨,他还叫苏吊蛋,一个炮兵排长,正面临着一个足以葬送自己前程,甚至性命的抉择。 7月27日,美军的轰炸机刚向我方阵地进行一波轰炸,二十辆坦克就跟着压了上来。 作为炮兵,苏吊蛋和他的炮成了部队的希望,可偏偏在这要命的关头,报话机坏了,与上级的联系彻底中断。 志愿军有铁的纪律:没有命令,谁也不准开炮,老兵在旁边劝他,提醒他违抗军令的后果。 道理谁都懂,可眼前的现实是,敌人坦克已经近在咫尺,再等下去,阵地和人就都没了。 苏吊蛋的脑子飞速运转,他16岁就跟着八路军打仗,在解放太原的战场上,腿上中了一枪,自己拿刀就把子弹给挖了出来,眉头都没皱一下。 后来从步兵转为炮兵,这个山西农家出身的汉子,不到一个月就把新式火炮摸得比自己的手还熟。 此时此刻,所有的经验和本能都在告诉他一件事:必须开炮,他让战友们都躲开,然后,他独自一人操纵着火炮,通过望远镜,在晃动的坦克群里死死锁定了那辆指挥坦克。 这已经不是简单的勇气问题,而是精确的技术活,计算距离、速度、提前量,调整炮口,装填炮弹,一气呵成。 第一炮出去,只打中了指挥坦克的履带,美军坦克还在高速移动,这点损伤算不了什么。 苏吊蛋没时间懊恼,几乎是紧跟着就补上了第二炮,只听一声巨响,那辆指挥坦克应声炸成一团火球。 这一下彻底打乱了美军的阵脚,苏吊蛋趁热打铁,又迅速补了三炮,接连击毁、击伤了另外几辆坦克。 剩下的美军坦克兵以为自己一头撞进了志愿军的主力炮群,吓得魂飞魄散,纷纷掉头逃窜。 战后,他老老实实地去找上级承认错误,做好了上军事法庭的准备,可谁知,领导反而表扬他,还授予他:战斗英雄的称号! 毕竟,在瞬息万变的战场上,能审时度势、敢于担当的战地指挥员,比只会墨守成规的士兵要宝贵得多。 抗美援朝胜利后,苏兆丹作为战斗英雄代表,参加了全国政协会议,还跟毛主席分在了一个小组。 会上,有人提议为了节约布料,取消军装上衣的口袋。官职不高的苏兆丹当场就站起来反对,他说军人野外作战,没口袋放东西太不方便。 毛主席听了,当场就夸他,会后,毛主席专门接见了他,听了他的原名“苏吊蛋”后,笑着为他改了一个名字,于是,亲笔为他写下了“苏兆丹”三个字。 这或许是一个军人能获得的至高荣誉,然而,顶着这份荣耀,苏兆丹转业后却选择了最不起眼的生活。 他回到太原,先后在砖厂和耐火材料厂当了一名普通工人,他把所有的军功章、荣誉证书锁进一个箱子,几十年里,从未向同事和邻居透露过自己的过去。 那个在朝鲜战场上敢于抗命、让敌人闻风丧胆的炮神,仿佛消失了,取而代之的是一个在平凡岗位上默默无闻、随和开朗的普通工人。 直到后来“寻找英雄”的活动,这段传奇才被重新挖掘出来,人们这才发现,身边这位不起眼的老人,竟有如此惊天动地的过往。 一个真正强大的人,既能在关键时刻挺身而出,担起重担,也能守住内心平静,回归寻常生活。