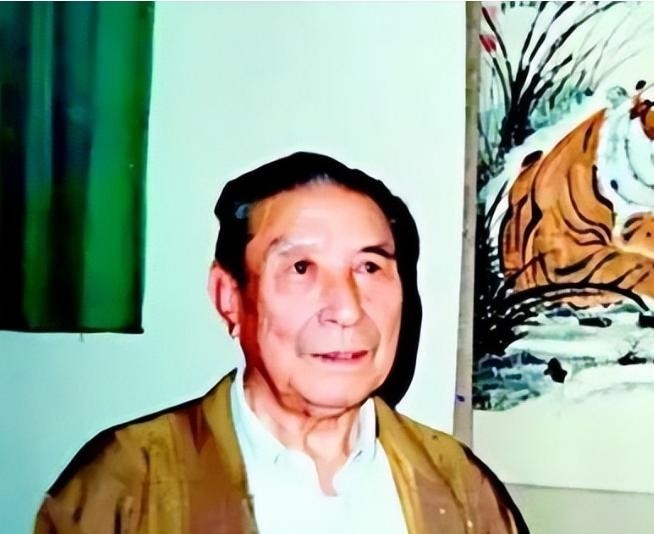

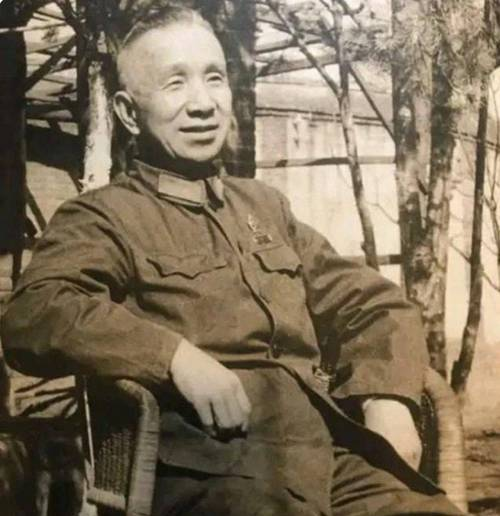

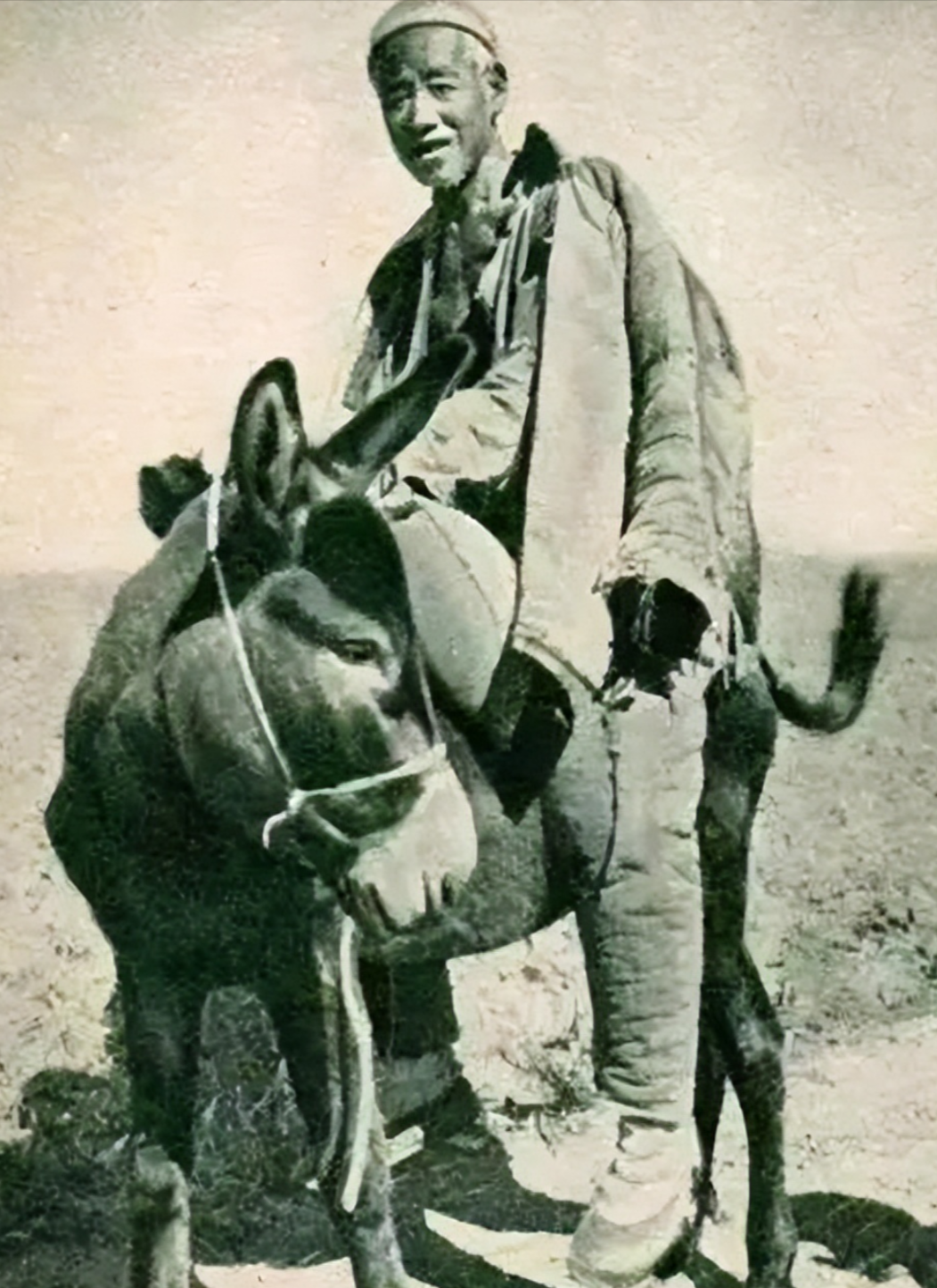

抗战中,新四军运送物资,队伍足足有一公里长,突然浓雾四起,团长暗叫不好,下令加快速度,不料前方忽传来激烈枪声,他们竟然和日军迎面撞上。 1942年寒冬,大雾弥漫的山路上,一支绵延一公里的新四军运输队正冒险穿行。当浓雾突起、能见度几乎为零时,指挥官马长炎心头一紧——这样的天气最容易遭遇意外。果然,加速前进中突然枪声大作,他们与日军巡逻队迎面相撞。这场突发的雾夜遭遇战,考验着新四军的应变能力。 马长炎,1912年出生于江西乐平,1932年加入中国共产党,1934年参加中国工农红军。抗战爆发后,他跟随南方红军游击队改编为新四军,任新四军第三支队五团二营副营长。 1941年至1943年,新四军进行了反"扫荡"、反"清乡"、反"蚕食"、反磨擦斗争,渡过了抗日战争中最困难的时期。就是在这样艰苦的环境下,发生了这次惊险的运输任务。 1942年冬天,正是抗战最艰难的相持阶段。太平洋战争爆发后,美国开始全力援华,1942年向中国提供5亿美元无偿援助,并根据《租借法案》向对华租借大量军事物资。但这些物资要运到前线,必须依靠新四军自己的运输队。 马长炎接到的任务是护送一批紧急物资到前线。这支运输队规模不小,有三个连的护送兵力,还有200多名当地老乡组成的挑夫队伍。大家肩挑背扛着粮食、药品、武器弹药等军需品,队伍拉得很长,足足有一公里多。 为了避开日军的封锁线,运输队选择了夜间行动,走的都是崎岖的山间小路。马长炎精心布置了护送阵型:两个连在前方和两翼警戒,一个连担任后卫,把运输队牢牢保护在中间。 天黑以后,山里开始起雾。刚开始还不算太浓,但很快雾气越来越重,能见度急剧下降。马长炎心里明白,这样的天气对行军极为不利,既容易迷路,也容易遭遇敌人。 他连续派出侦察员到前方探路,得到的消息让他更加担心:前方山路复杂,而且发现有日军活动的迹象。停下来等雾散是最安全的选择,但在野外长时间停留更容易暴露目标。权衡再三,马长炎决定继续前进。 为了防止队伍在浓雾中走散,他下令压缩队形,每个人紧紧跟随前面的战友。还找来了当地熟悉山路的向导,带领大家走小径避开大路。在接下来的几个小时里,整支队伍在伸手不见五指的浓雾中艰难摸索。 就在这时,前方侦察员紧急回报:发现一股日军正在山路上巡逻。马长炎立即下令加快行军速度,希望能够避开正面接触。然而事与愿违,就在队伍加速前进时,前方突然传来激烈的枪声。 在这个浓雾弥漫的夜晚,新四军运输队与日军巡逻队意外相遇了。双方都没有充分准备,日军在浓雾中突然遭遇新四军,显得十分慌乱。而新四军战士们训练有素,迅速进入战斗状态。 马长炎当机立断,指挥部队抢占有利地形。借助浓雾的天然掩护,新四军战士们采用灵活的游击战术,让日军摸不清虚实。1941年至1942年,八路军、新四军和游击队、民兵共作战4.2万多次,毙伤俘日、伪军33.1万多人,这次雾夜遭遇战就是其中的一次。 经过数小时的激烈交火,新四军的手榴弹攻势发挥了重要作用,打得日军抱头鼠窜。双方一直僵持到天亮,随着雾气逐渐散去,日军发现继续战斗对自己不利,主动撤出了战场。 这场突发的遭遇战虽然惊险,但马长炎凭借丰富的作战经验和机智指挥,成功保护了运输队的安全。经过一夜的行军和战斗,所有物资都安全送达目的地,完成了这次重要的运输任务。 皖南事变后,马长炎于1941年4月底与其他突围人员一起渡过长江,参与了新四军第七师的组建工作。解放战争期间,他参加了孟良崮战役、淮海战役等重要战役。 新中国成立后,马长炎担任中共安徽省委常委、安徽省人民委员会副省长,继续为人民服务。1997年1月22日,他因病在合肥逝世,享年85岁。 这次雾夜遭遇战,展现了新四军在极端恶劣条件下的应变能力和战斗精神。200多名老乡冒险帮助运送物资,体现了军民团结的力量。大家觉得,在那样艰苦的岁月里,还有什么困难是克服不了的呢?欢迎留言分享你对那段历史的看法。