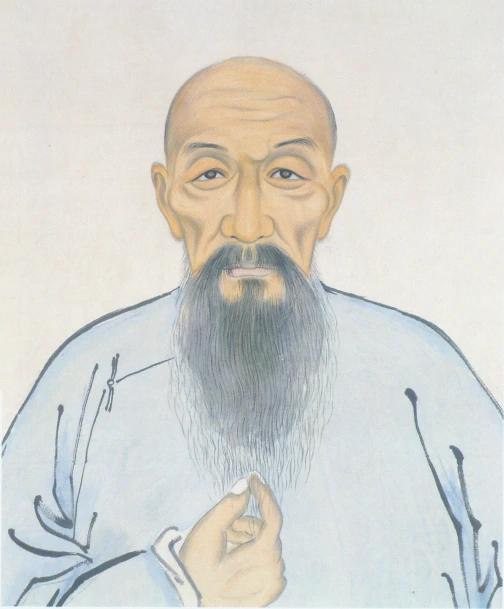

1867年,赵烈文对曾国藩预言,大清50年内必定灭亡,曾国藩不信,赵烈文说:得天下太容易,开国时又太残暴,这些都有违天道,岂能长久?44年后,武昌一声炮响,宣统帝逊位,清朝果然彻底覆灭。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1867年的夏天,曾国藩在南京两江总督衙门会见幕僚赵烈文,那天闷热,雨快下未下,书房里点着两支蜡烛,蝉鸣与风声混杂,赵烈文站在窗边,拱手低声说了一句话:“大清五十年内必亡。” 曾国藩握着茶杯的手微微一顿,目光盯住他许久没说话,他是镇压太平军的封疆大吏,见惯血雨腥风,但这话让他心头骤紧,他让赵烈文把话讲清楚。 赵烈文说,大清得天下太容易,入关时几乎没遇到像样的抵抗,明朝早已风雨飘摇,开国时又太残酷,扬州十日,嘉定三屠,江南士人对满清至今心怀芥蒂,这种基础之下建立的政权,终究是短命的。 曾国藩并不完全同意,他拿出京城刚送来的密报,念给赵烈文听,信里写着京中米价飞涨,前门外乞丐成群,有人传言饿死者的尸体被挖来熬粥。 还有旗人女子典当绣花鞋,只为换两个铜钱,赵烈文听后点点头,说这正是朝廷统治的末兆,他说不是哪一个皇帝昏庸,而是整个体制出了问题。 六部九卿互相推诿,连调漕米都争执不休,京中大员坐等俸禄,没人想真正做事,慈禧太后虽然掌权,却更关心内务府账目和宫中修缮,自从同治皇帝登基以后,外朝大权几乎落空。 赵烈文说,洋人已经建成铁路,轮船可以日行千里,而朝廷还在为是否设电报房争吵,这种差距,迟早要被放大。 曾国藩低头不语,他记得多年前入京觐见时,慈禧太后隔着珠帘问南方军情,一边剥瓜子一边转头问左右:“江南近来可有贡梨?”他起身答话,还未说完,慈禧已转头命人下去查账。 他心里清楚,朝中大臣越来越像傀儡,真正关心政务的没几个,赵烈文轻声问:“若外敌再至,谁能应对?”曾国藩沉思片刻,只说了一句:“兴衰之理,自古皆然。” 赵烈文曾跟随曾国藩巡视军营,见过湘军将士随意扰民,他写过一份军纪评语,说若不整顿,必出祸事,几天后果然爆发哗变。 曾国藩从那时起开始信他,这次预言国运,也是赵烈文一番深思熟虑之后才讲出,他不是为惊人而说惊人,而是从种种迹象看出,大清的统治根基已经松动。 洋务运动在那年正起步,江南制造总局刚筹建,大家都以为是新气象,但赵烈文摇头,说只修机器,不修人心,终究是无用功,他从报纸译稿上读到日本明治天皇学习德文的消息,感叹人家是真改革。 曾国藩看着案头的折子,里面是请求设船政学堂的建议,他叹口气,说这些折子也许写得好,但能不能落实还不一定。 他想起前些年奏请办学,结果被驳回,说“空谈西法,有失体统”,赵烈文说,这种心态才最可怕,等洋人真打上门来,再说体统就晚了。 光阴荏苒,赵烈文离开幕府,隐居常熟,他不再出仕,每日在家读书写日记,他的藏书楼“天放楼”里藏有不少舆地图和外文译本,他不喜应酬,也不愿见太多官场旧识。 他知道那天的对话,曾国藩终究没有完全相信,但他写下那一夜的记录,说这话不是为了吓人,而是希望有人能早做准备。 他在日记里一笔一画写下当时的情形,连风从窗缝灌进书页的角度都记下了,他知道这种记述可能不会被人看重,但他还是写下。 四十四年后,1911年武昌起义爆发,接着各省纷纷宣布独立,朝廷连夜召开御前会议,最后决定退位,溥仪在养心殿接过退位诏书时还不到七岁。 他不懂退位的意义,只看着满地落叶发呆,曾国藩早已过世,赵烈文也不在人世,但那本《能静居日记》还在,记载着那一年的雨夜,和他对清朝未来的判断。 有人说这是巧合,也有人说是远见,赵烈文既非神人,也非叛臣,他只是个识字的读书人,用冷静的目光看清了一个庞大政权的裂痕,他说得不多,但句句在理。 今天翻看当年留下的墨迹,很多话仍像是对今人所说,清朝的覆灭,有多种原因,但赵烈文的那句“得之太易,开国太残”像一根针,刺穿了所有表象的繁荣。 五十年,足够一代人老去,也足够一个王朝走到尽头,那一夜的对话,如今已成尘封的记忆,但历史没有忘记。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:央视新闻《纪录片:曾国藩与赵烈文的预言对话》