俄确定国际空间站即将坠毁,美国换赛道,中国空间站已经落后了?

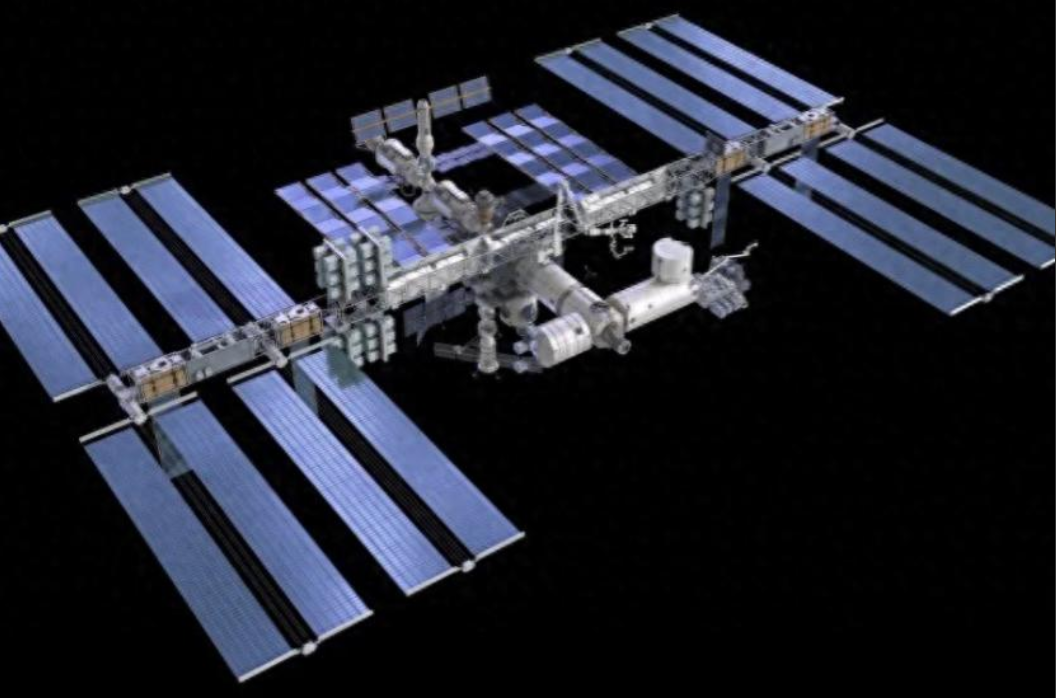

国际空间站确实老了,而且老得人尽皆知,这台在轨运行了25年的“太空老爷车”,舱壁上开始出现发丝般的裂缝,俄罗斯舱段甚至得靠胶带救急,用在上面待了近一年的美国宇航员的话说,它就像一辆跑了30万公里的老车,随时都可能散架。

硬件的老化尚可修补,但人心散了,队伍就不好带了,在空间站的退役问题上,各家盘算着各家的小九九,俄罗斯出于经济和战略考量,明确表示只陪跑到2028年,之后就要专心捣鼓自家的“雄鹰”空间站。

而美国和欧洲虽然嘴上说着希望再撑到2030年,身体却很诚实。NASA的预算被砍,维持现有任务都紧巴巴,哪还有余钱给这台老爷车续命,何况美国的目光早已越过近地轨道,投向了更刺激的商业航天和深空探索。

白宫甚至直接削减了月球门户项目的资金,转手就重金押注在马斯克的星舰上,欧洲航天局也心照不宣,一边支持着国际空间站延长,一边悄悄搭上了美国“阿尔忒弥斯”计划的快车。

当国际空间站的倒计时滴答作响,一个显而易见的事实摆在眼前:到了2030年,地球低轨道上,中国的天宫空间站将成为唯一的“在轨独苗”。

这个自2022年便常态化运营的太空家园,早已不是什么新鲜事,三名航天员长期驻留,各类前沿实验有条不紊。论技术,天宫也确实更胜一筹。

它的柔性太阳翼发电效率比国际空间站高出30%,供电更足,模块化设计也更灵活,问天舱能模拟从零到两倍的重力环境,梦天舱的货物气闸甚至能像快递柜一样自动把实验装置送出舱外。

这些都是老旧的国际空间站望尘莫及的,关键的是天宫从设计之初就考虑了“在轨维护+模块扩展”,这意味着它还有巨大的升级潜力,不会轻易重蹈前辈老旧失修的覆辙。

在国际合作上,中国的姿态也颇为开放,不仅和联合国外空司合作,向全球开放实验项目,吸引了肯尼亚、阿根廷等发展中国家参与,还破天荒地在2025年为巴基斯坦培养航天员,共同执行天宫任务。

美国正倾力打造“月球门户”空间站,一个环绕月球运行的前哨站,它的意图很明确:作为“阿尔忒弥斯”登月计划的中转站,维系美国在深空的战略存在,并借此重组一个将中俄排除在外的西方航天联盟。

然而这个雄心勃勃的计划,走得却磕磕绊绊,政府预算削减让其前景不明,技术验证和关键的星舰登月舱又频频推迟,整个项目的时间表相当脆弱。

为了集中资源,NASA甚至不惜砍掉了火星样本返回等项目,颇有些“断腕求生”的悲壮,也让眼巴巴等着上设备的欧洲和日本伙伴吃了哑巴亏。

相比之下,中俄联手主导的“国际月球科研站”(ILRS)计划,显得更扎实、更全面,它不只是一个轨道站,更要在月面建立科研基地,形成一个天上有站、地上有基地的双层架构。

按照中国国家航天局的时间表,嫦娥系列探测器正按部就班地推进,2030年前后完成基础布局,2035年左右建成基本型,一步一个脚印的节奏,看起来比美国的计划稳健得多。

可以预见,到2030年左右,全球航天将是一番全新的景象,国际空间站代表的“大一统”合作时代正式落幕,地球低轨道上,天宫将一枝独秀。

而在更远的月球,则将上演美、中两大阵营各自为战的局面:美国依靠“月球门户”和商业航天力量,试图保持其深空霸权;而中国则可能手握天宫和月球科研站,形成“地月双空间站”的独特优势。

一个由少数国家主导的时代结束了,一个多极化竞争的时代已经开启,未来的太空叙事,是合作共赢,还是壁垒分明?