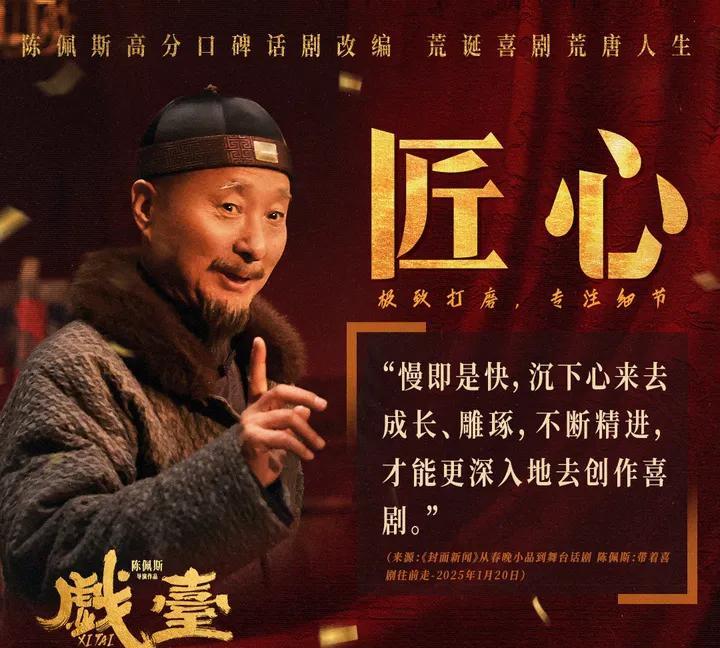

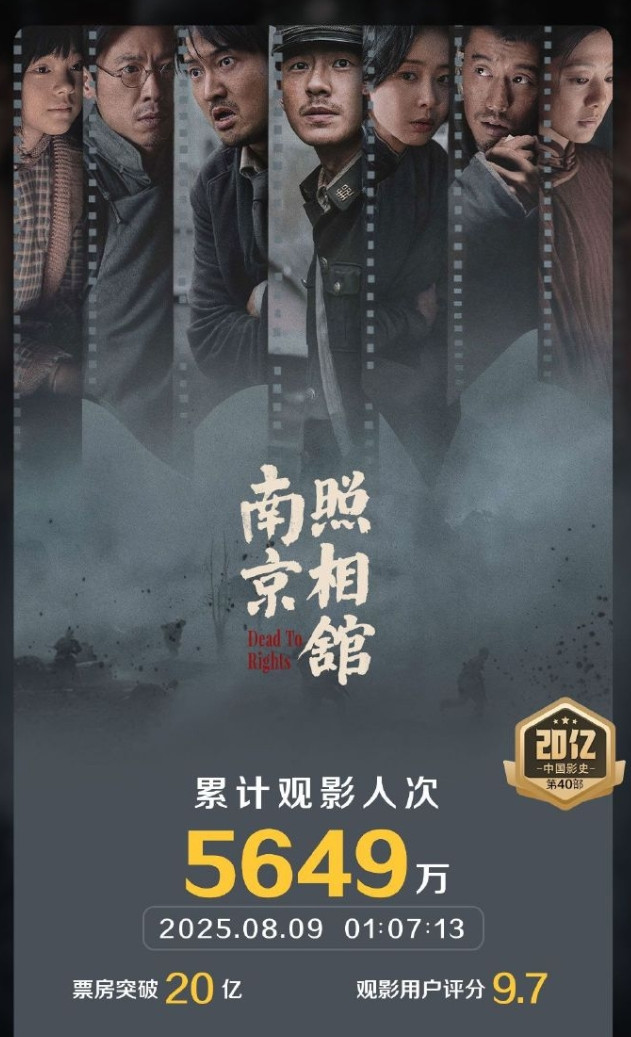

黄渤并不是在押宝? 而是他觉得陈佩斯父子挣不了钱? 黄渤放弃2000万固定片酬,选择票房破5亿后分账,看似冒险,实则精明。 2025年,黄渤在电影《戏台》的合同上划掉“2000万固定片酬”,改成“票房破5亿后分账”的条款,让整个娱乐圈直呼“看不懂”。 毕竟,这部电影的投资方五次撤资,陈佩斯甚至抵押房产填补资金缺口,连排练场地都只能蹭深夜时段。 在外界看来,黄渤的选择近乎“自杀式”冒险,如果票房扑街,他可能颗粒无收。 但黄渤的“疯”背后,藏着精明的商业逻辑,按照行业规则,票房破5亿后,主演可分账10%(约1700万),而若票房继续攀升,收益还能翻倍。 相比之下,2000万固定片酬虽然稳妥,但上限已定。黄渤的算盘打得响:要么血赚,要么白干,但绝不亏本。 陈佩斯为《戏台》押上了全部身家,抵押北京两套房产,全组演员片酬压到800万(不到成本的10%)。 为了还原民国戏班风貌,剧组耗时三年搭建实景,一件戏服的刺绣就耗费数百小时。然而,资本市场只认流量,不认情怀。 预售首日票房仅14万,排片被挤压至7.1%,影院经理甚至嘲讽:“过气艺人撑不起票房。” 黄渤的商业模式很简单:“要么一起赚大钱,要么一起喝西北风”。这种“风险共担”模式,让演员和作品深度绑定,倒逼所有人拼尽全力。 相比之下,某些流量明星拿着天价片酬却贡献出“AI演技”,简直是行业毒瘤。 黄渤的决策绝非一时冲动,而是底层摸爬滚打练就的生存智慧。18岁歌厅驻唱、组乐队、开工厂、当舞蹈教练…… 这些经历让他比科班演员更懂“风险与回报”的辩证关系。他深知,真正的财富不是账面上的数字,而是人心和口碑。 在《戏台》里,他饰演的包子铺伙计“大嗓儿”,某种程度上就是他自己的缩影,一个小人物在社会夹缝中挣扎,却始终坚守尊严。 为了演好这个角色,他提前半年泡在京剧团吊嗓子,练到咳血,连陈佩斯都喊停:“再练就不像票友了!” 《戏台》的票房逆袭,狠狠打了资本的脸,豆瓣高分,抖音播放量破亿,00后观众占比飙升至28%。 更讽刺的是,同期某顶流IP电影首日票房破亿,最终却惨收3亿,特效粗制滥造,被观众骂上热搜。 黄渤的“零片酬”模式,直接冲击了娱乐圈的天价片酬体系。 范伟、余少群等实力派演员纷纷降薪加盟优质项目,爱奇艺甚至被迫追加10%制作费投入内容。事实证明,观众真正买单的,永远是演技,而不是流量泡沫。 黄渤的“零片酬”赌局,表面看是商业冒险,实则是对行业规则的精准狙击。在这个浮躁的娱乐圈,他证明了真正的赢家,不是靠炒作和流量,而是靠作品和口碑。 资本可以撤资,市场可以唱衰,但观众的眼睛是雪亮的。 当《戏台》票房逼近7亿,陈佩斯收到银行短信“抵押房产提前解押”时,黄渤站在庆功宴上,笑得像《疯狂的石头》里那个小混混,只是这次,他赌赢的不是一部电影,而是整个行业的未来。