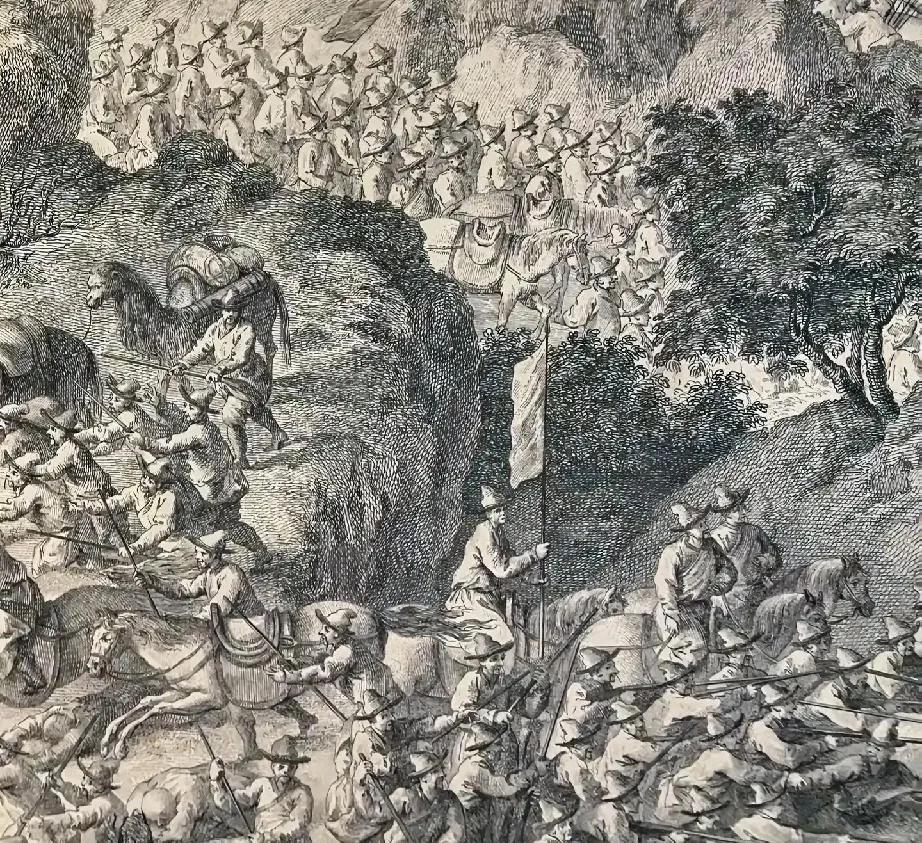

清朝名将的战术之谜:为什么少了“神出鬼没”? 清朝的名将与其他朝代相比,有一个显著的特点:他们较少展现出古代名将那种令人惊叹的“神出鬼没”的战术。观其战例,有时甚至给人一种“我上我也行”的直观感受。 说起清朝名将和其他朝代将领的区别,最显眼的,就是那股“神出鬼没”的劲儿没了。 这种感觉并非全无道理。乾隆朝平定大小金川之役(1747-1776年),前后耗费白银逾7000万两,调兵近20万人次,伤亡惨重。尽管最终取胜,但很大程度上依赖国力优势和人海战术,甚至运用了“穴地炸碉”等攻坚手段,过程却难称巧妙。 再看左宗棠收复新疆(1876-1878年),功勋卓著,其核心战略是“缓进急战”,极度重视后勤保障(“屯田”、“粮运”),稳扎稳打推进战线。虽有达坂城夜袭等战术亮点,但整体上少了霍去病那种千里奔袭、直捣匈奴王庭的传奇色彩。即便是晚清面对西方列强,如1860年八里桥之战,清军(主要是蒙古骑兵)在英法联军近代化火力下发起悲壮冲锋,结果惨败,过程显得颇为被动和“笨拙”。 清朝两百多年真的没有能玩奇谋妙计的将才吗? 把原因简单归结为将领个人能力的退化,过于片面。更关键的因素,藏在战场环境和作战方式的时代性巨变里。 想象一下冷兵器时代:通讯靠快马传书,侦查依赖人力哨探,信息传递缓慢且极易出错。孙膑减灶诱杀庞涓,霍去病孤军深入河西走廊,玩的都是极致的信息差和心理战,赌的就是对手无法及时获取准确情报并做出反应。这种战术成功的前提,是战场被浓厚的“战争迷雾”笼罩。到了清朝,情况大不同。面对的主要对手之一——草原上的准噶尔部、回部势力,他们本身就是游牧高手,机动性极强,对地形了如指掌。 清军想在他们的地盘上玩“神出鬼没”?难度陡增。更不用说后期面对西方列强了,对方的军事技术带来了革命性变化:更先进的侦察手段(如法军在第二次鸦片战争中曾使用热气球观察)、远距离即时通讯(电报用于后方战略调度)、以及覆盖范围更广、威力更大的近代化火力(后膛炮、机枪)。这些技术极大地压缩了战场迷雾,提高了战场“透明度”。你再想搞个埋伏、策划一次敌后奇袭?对方的侦察兵可能早已发现你的踪迹,密集的炮火覆盖也能轻易摧毁你的预备队。技术的进步,让古代那种高度依赖信息差和时间差的“魔术”舞台急剧缩小了。 另一个不容忽视的核心因素是清朝军事体系的高度集权化运作。其鼎盛时期(尽管后来迅速衰落)的八旗、绿营制度,强调的是大规模正规化作战、严格的排兵布阵和高度中央集权的指挥。皇帝和军机处远在京师,却通过高效的驿传系统对前线将领进行着频繁且细致的遥控指挥(如乾隆对大小金川战事的直接干预)。这套体系在集中调度全国资源方面有其优势,但弊端是严重束缚了前线将领的临机决断权。 想像唐朝李靖那样“将在外君命有所不受”,仅凭前线判断就敢率少量精兵长途奔袭、直捣敌人心脏(如灭东突厥之战)?在清朝的体制下,这种行为极可能被斥为“擅权”、“违制”,轻则革职,重则问罪(如年羹尧案即为警示)。风险成本太高了,而循规蹈矩、稳扎稳打虽然效率可能低下,却不容易犯下致命错误,也更容易向上交代。整个军事机器的运作逻辑,本质上就抑制甚至惩罚那种极具个人英雄主义色彩、高风险高收益的“神出鬼没”战术。 战争本身的性质和目标也在演变。清朝面对的许多战争,尤其是中后期的边疆战争(如平定准噶尔、大小和卓、西南苗疆起义等),核心目标不仅仅是击溃敌军,更重要的是实现“平定”与“长治久安”,建立稳固的统治秩序。这种战争形态,歼灭敌军主力固然重要,但更关键的是建立据点堡垒(如新疆的军府制、西南的“改土归流”)、控制交通要道、进行政治招抚,最终实现有效治理。 因此,说清朝名将缺乏“神出鬼没”的战术风格,甚至觉得“我上我也行”,这话有一定道理,但也失之偏颇。有道理的一面在于,清朝中后期的战争形态,确实较少呈现古代那种以弱胜强、充满个人智慧光芒的传奇色彩,更多表现为国力、后勤、组织力的综合较量,过程显得更为“笨重”和“实在”。 偏颇之处则在于,将这种差异简单归咎于将领个人能力的下降(如多隆阿、刘锦棠等仍有出色战术表现),而忽略了背后深刻的时代变迁:军事技术的飞跃式发展使得战场环境空前“透明”,帝国庞大而高度集权的军事管理体系严重限制了前线将领的主动性和创造性,以及战争目标本身从单纯“破敌”向“征服”与“治理”的转变。 并非清朝将领不想或不能“神”(岳钟琪在青海速胜罗卜藏丹津、兆惠黑水营之围的坚守与反击都展现了能力),而是时代变了,“神”起来所需的条件变得极为苛刻,其成功的成本与风险已截然不同,其实际效果也常受质疑。评价清朝的军事家们,不宜再用前面朝代的传奇模板去生搬硬套。他们所面对的,是规则已然不同的战争游戏。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![明朝的刘瑾能坚持那么久也是个狠人[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/9087977612433242875.jpg?id=0)

星辰大海

军事科技不能成为原因,志愿军在战场更透明的情况下,依然可以神出鬼没

哒哒哒 回复 08-17 02:48

还是美国的屎太浓适合你的口味,战狼不行,狼不吃屎。

苏米 回复 08-15 13:19

志愿军是人类战史上山地轻步兵的天花板。

cylin

证明了清是个烂朝代而已

用户10xxx34 回复 foxwu 08-09 17:11

有视频的自己看去,虽然马蒂斯讲这话没按啥好心,但你们这边满遗不是智商低而是黑了心吃里扒外!

foxwu 回复 08-09 16:21

是编造和相信美国防长点心铺讲话的人扯谈,萌粉智商真低

无心

解放军,志愿军,都是打的运动战,穿插包围。

哒哒哒

“到了清朝,情况大不同。面对的主要对手之一——草原上的准噶尔部、回部势力,他们本身就是游牧高手,机动性极强,对地形了如指掌。”那汉朝的游牧民族是南极迁过来的吗?

江渐月 回复 08-18 14:36

准噶尔背后有沙俄、奥斯曼帝国支援。

一米阳光

主要是兵员不行了,一顿不吃都能饿死的大烟兵,怎么玩战术

苏米 回复 08-15 13:26

大烟兵出现在1830年以后

南田古道

朱棣五征漠北,全歼黄金家族,那些还是蒙古精锐。难道清朝面对的兵是兵,朱棣面对的是稻草人?

南田古道 回复 用户90xxx21 08-06 09:43

因为跑太远了,蒙古人也杀得差不多,核心力量被摧毁后,对方跑得远远的,古代又没有北斗导航,后勤也很难跟上,大草原,沙子一样的蒙古牧民,很难找到

用户90xxx21 回复 08-06 08:22

朱棣五征声势大,花钱多,后面两次达不到人了

用户10xxx97

火炮的出现根本不需要太多的奇谋战术,做好后勤平推就完事了

红酒 回复 08-05 02:59

弱势一方才用奇谋,强势一方就是正面作战,大力出奇迹,强势碾压!态势不同,当然才用最合适的手段

哇哦 回复 08-04 23:09

武器代差优势的美军还得针对志愿军的礼拜攻势 ,这之前的美军就看不出这问题,说明美军有脑子了 ,你还这种看法脑子没用该补核桃了

用户12xxx43

满清中后期被农民起义打的生活不能自理的战斗力还谈什么战略战术 拿钱砸拼人头是唯一解

samth lei

不奇怪,抗美援朝,一开始美利坚根本没想到中国大规模出兵,而且出兵行动很隐秘,志愿军都跑到联合国军屁股后面了,他们还在鸭绿江撒尿……但到了后期,阵地战后,双方就没啥神奇的战术了,因为大家都明牌了,就是赌谁更能坚持,有更好的后勤了,战术的差异只能提现在小团体作战上了,这也是我们为啥要发起冷枪冷炮战术的原因。

苏米 回复 08-15 13:29

阵地战时期坑道与零敲牛皮糖了解一下,金城反击战也了解一下,后期玩阵地战志愿军也成高手了。

苏米 回复 08-15 13:34

决定战争胜负的因素①战争意志②战争谋略

叼大全

粟大将专门打神仙仗

罗二侠

清朝也不是没有战术性很强的战例,福康安带领几千精兵翻越喜马拉雅山不就是?怎么说呢,清朝军队大多素质差,但是国力整体占很大的优势,那么结硬寨,打呆仗就是最好的选择了。而且像大小金川,就是堡垒群,你指望用什么战术?

一场大雪

狗屁,志愿军那会还能神出鬼没呢,将领素质差就是差别找借口,排队送死战术

流转之径

打败和占领是两回事。以占领为目的军事行动,一定是正面战场一锤定音的。

大后方

这篇文章本身就是一个信息差。历史上所有战争都符合以正合以奇胜的规律,其实绝大部分战争都是正面平推,比拼补给和消耗。只是那些奇谋妙胜太吸引眼球,以至于小编以为这才是主流。

hyslys

因为清朝中期以前的火炮技术以及火枪的装配率是世界一流的,放着明显的优势不用,傻么?

用户53xxx33 回复 08-05 10:19

打缅甸的时候清军的火绳枪面对缅甸的燧发枪已经是力不从心了

用户90xxx21 回复 08-06 08:19

就是后勤不行,统帅不敢自由发挥。同时期的拿破仑,一家差点统治欧洲,靠的不就是装备加战术吗。 而且满清早期多尔衮战术也还可以的。麻子时候就八旗不行了,绿营被忌惮的,

驻倭华军

烂就是烂,这么多哔哔。

安贫居

两个字,文盲。写这么多,真辛苦,但是只是现实自己是个笨蛋摆了。

tb8058868508

啥神出鬼没,都是文人瞎编的。

taoyang316

这玩意儿就像金庸笔下的武林高手,越是年代久远就越高深莫测,因为无从考证罢了。清朝笔多纸多书生多,不好演绎,无奈只能实话实说

北方的风

清朝的多次战争已经是火器战争,特别是左宗棠大人收复新疆,更是以火器为主,这时候后勤补给尤为重要,没有弹药的火器,连烧火棍都不如。

启墨

清朝就是最差劲的朝代

等待戈多

军事从来都是以正合,以奇胜是例外

高山流水

兵家四势,清军主要走兵形势路线。

我的中国心

要是太平天国不分裂,石达开和杨秀清两人随便就能把曾国藩按在地上摩擦。但是,高层的腐化堕落不可避免啊,还是会灭亡。历史没有如果。

落下

清军的组织度在一片石之后就开始大跳水,报团打呆仗可以,其它稍有点难度的战术行为都面谈。

老夫

清初打明军只会一招到卷珠帘

用户17xxx77

36计其实计计无用,到最后还不是要靠互砍决胜负啊,任何时期的战争胜负都是取决于武器及战场组织能力及单兵战斗力

聚时欢声离时愁

二战其实是人类战争中指挥艺术的一个最高峰,有以前所没有的装备,有以后所没有的机会。

用户95xxx95

滚蛋!就僧格林沁那2万骑兵,你晚上发起突击不好么?四面围上,总不至于输那么惨吧?说白了就是没脑子!

用户17xxx27

就是到了几十年后的二战,雷达技术落后的日本还对雷达技术领先的美国海军发动了袭击,当时日本海军可没有反雷达隐身技术。其实就是当时的清朝政府腐朽无能

俱甲骑

只有一点说对了,就是清朝控制属下很严,一个擅权就能把将领所做的一切努力化为乌有,另外一个就是军事贵族世袭制,清朝重要的将领位置基本都是继承来的,不读书不习武照样领兵,能力确实下降到惨不忍睹,远征之下军队不溃散就算不错了,根本没能力做什么奔袭之类的战术动作

用户11xxx12

我要搬出四渡赤水了

木子

简直是胡说八道的神评,不是这么个东西偏偏跑出来了。丢人。

吴凡

年代近了不好吹牛,所以武力最高在山海经

血玉徽章

废物就是废物。。认了也就算了还强行解释,解释的还驴头不对马嘴,抗美援朝比清朝时代晚多了!美军比八国联军侦查和通讯能力强百倍,也都是大兵团作战,志愿军一大帮师级甚至是军级纵深穿插作战,美军自己战史都承认志愿军神出鬼没。唯一的解释就是清朝那帮人就是废物。。!

顺心

刘锦棠叔佳征回,征新疆不是巧计百出吗?

用户12xxx78

能用拳头解决问题的,为什么一定要用脑子?傻了吗?[doge][doge][doge]

maris

莫非这些战事比解放战争更难打?

GGG

没有了群众基础

天空之城

僵尸还有战术?

用户11xxx87

你在进化敌人也在进化,野战也在进化。游牧族也在进化,就蒙古马没有进化,

安贫居

两个字,文盲。写这么多,真辛苦,但是只是告诉自己是个笨蛋摆了。

用户10xxx42

辫子本来就被美化夸大过,其实百姓苦不堪言,还没有尊严

红鲤鱼绿鲤鱼

大毛几乎没有“漂亮仗”。😂

马达

四渡赤水真是神出鬼没

血玉徽章

这年头不要脸的人才敢发这样替满清洗白的小作文,而本文作者特别不要脸。

foxwu

清在1840年前都是军事优势方,而且都是战场上以少胜多,強调用火炮,火炮不到不进攻,当然少用奇谋

苏米

[点赞]

江渐月

现代战场对于交战双方来说都是透明的。如果再有高水平交战,首先要打的是双方的“眼睛”、“感知力”,其次是火力、大杀伤性武器,最后是敌对方有生力量。

你是我的小呀小苹果

打仗本身就是研究怎么更合理的兵力、火力更多的砸到对方身上,是实打实的复杂的计算和实操,不是神神叨叨的玩意

迷路的兔子

火力覆盖专克花里胡哨

我家的阳台很大

打大小金川除了一个山头一个山头的用大炮轰下碉楼,没别的招,也就是乾隆有钱,动用了火炮千门,就地铸造炮弹和零件,打完之后还剩三十万发炮弹没用

10013438

很简单,因为你能记住的只是个例,实际上大多数战争都是平推打呆仗。

夜之痕

清末是真的烂,别的不说,就说曾格林沁那场仗,纯骑兵打近代步兵,其实没有武器代差,甚至骑兵依然优势巨大。否则抗战时期日军就不会装备大量骑兵了。骑兵用好了打近代步兵甚至比古代步兵还容易,因为近代步兵不会再装备重铠甲和使用密集的长枪阵,散兵短距离冲锋能打崩自动化火力不足的近现代步兵!可参考那段被共和国封存的西路军历史。所以蒙古骑兵之所以被英法联军打崩,根本在于指挥僵化,不懂利用地形,指挥猪突冲锋,但兵员素质低下,根本承受不了甚至是低烈度的伤亡,造成添油战术。

BOBO

清军单兵作战能力很强,很多次被埋伏包围还能反杀

小苹果

打仗神出鬼没从来不是主流

莲子

穷则战术穿插,富则给我轰炸

一入江湖岁月催

得了吧,朝鲜战场装备差距更大,对方通信等手段更多,侦查手段也更多,对方被志愿军打的痛不欲生。满清将领没出奇招妙招是主观能动性不足,另外,满清皇帝也不敢给放权。另外著名的满汉全席真就是一顿好饭?为什么不叫皇家御宴而叫满汉全席?背后的政治意义是什么大家看不出来吗?

滨滨

八里桥太窝囊,但凡分出一两支奇兵从侧翼或后方冲击,也不至于败的这么窝囊。兵熊,将更熊

杨杨杨杨杨

嗯,德国闪电战开的马车

燕麦

从汉武到永乐,一直打的都是游牧民族好吧

阿萨德

满清早期偷袭北京,乾隆时期都很大一部分火器了,偷袭个毛,火器你弹药不足就是送死,那个时候以为光靠马刀弓箭就能拿下一次城镇?那还想办法弄大炮轰鸡毛啊,

用户30xxx33

这太正常了,越是久远的事件,越是容易被一代又一代的人们艺术加工,传着传着就神乎其神了

TomTim

在绝对的实力面前,任何战术都是多余的!!

用户45xxx20

乾隆阅兵的时候,八旗兵已经拉不开弓了,甚至掉下马

用户10xxx53

其实就是清朝皇帝的控制欲强,类似蒋介石,经常性的干扰下级指挥,如果违令出战,赢了也得被罚,要是输了没准得被诛九族。那前方将领就只能结硬寨打呆仗了,说白了皇帝需要的是你勇猛坚决的执行命令,不需要你的脑子,不需要你爱兵如子,不需要你计谋百出,不需要你在部队建立威望。甚至后三条你最好不要表现出来,否则你就离死不远了。

⚡❗

上一个神出鬼没,千里奔袭的例子很近,在2022年

缘分

野蛮战胜了文明,你说了

摩尔

朝代建立初,名将,军队那是杀出来的威名,中后期,基本上是靠国力打的,明朝,清朝,都差不多。