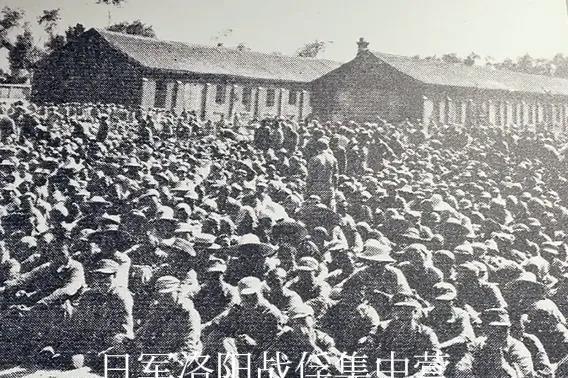

1938年,台儿庄战役取得大捷,德国顾问团团长法肯豪瑟找到李宗仁,愤怒道:“我一再强调乘胜追击日军,你为何不动?” 而李宗仁听罢也是无可奈何,不仅没有尾击日寇,甚至下达了紧急撤退命令。 不久,数十万国军撤退到津浦线以西,徐州沦陷。 那么,我们也不禁发出疑问,既然台儿庄一战大败日寇精锐师团,为何数十万国军没有乘胜进军,反而主动撤离了呢? 法肯豪瑟拍着桌子的手还在抖,李宗仁却指着地图上密密麻麻的红色箭头,声音沙哑:“顾问先生,您看这——华北方面军的第十师团、第十六师团正从济南南下,华中派遣军的第十三师团、第九师团已过淮河,他们不是来报仇的,是来包饺子的。” 台儿庄的胜利,来得太惨烈。孙连仲的第二集团军在台儿庄内与日军逐屋争夺,31师师长池峰城抱着“与阵地共存亡”的决心,把炊事员、马夫都派上了前线,最后全师只剩数百人。日军矶谷师团虽被打残,但坂垣师团的主力还在,更要命的是,日军大本营从东北、华北调来了13个师团,总兵力超过30万,带着坦克、重炮,正从三面往徐州扑。 李宗仁夜里在指挥部翻来覆去。桌上的电报堆得像小山:“日军机械化部队已抵滕县”“蚌埠失守,日军向宿县推进”“我军弹药储备不足三日”。他不是不想追,是追不动。台儿庄大捷后,国军士兵疲惫得连枪都快握不住,有的团打完仗,炊事员挑着担子在阵地上喊“开饭”,回应的只有零星几声咳嗽——活着的人,已不足半数。 更让他揪心的是装备差距。日军的九七式坦克能在平原上横着走,国军最好的反坦克武器是德制37毫米战防炮,打十发才能勉强击穿一辆;日军的飞机天天在徐州上空盘旋,炸得铁路、公路满目疮痍,伤员运不出去,弹药送不进来。有次他去前线视察,看见伤兵躺在草棚里,没药没绷带,只能用灶灰止血,有的士兵还在念叨“什么时候能有门重炮”,他背过身去,眼圈红了。 法肯豪瑟不懂这些。他在欧洲打惯了阵地战,觉得胜利就该乘胜追击,却没看到国军背后的困境。李宗仁耐着性子解释:“顾问先生,我们的士兵用血肉之躯挡住了日军,可再打下去,就是把他们往日军的包围圈里送。日军想让我们在徐州重演淞沪的悲剧——把几十万精锐耗光,然后长驱直入。” 撤退的命令下得像剜心。1938年5月15日,李宗仁让孙连仲的残部佯装反攻,吸引日军注意力,主力则分五路从日军包围圈的缝隙里往外钻。有个团长哭着来找他:“长官,我们刚打下台儿庄,怎么能说走就走?”李宗仁握着他的手,这双手在台儿庄抓过日军的刺刀,布满伤痕:“走不是逃,是为了将来能把鬼子赶出去。留着有生力量,比守一座空城重要。” 最险的是第五战区司令部的撤离。日军的侦察机发现了他们的动向,十几架轰炸机追着车队炸,李宗仁乘坐的卡车轮胎被打穿,司机当场牺牲。他换乘一辆老百姓的牛车,在田埂上颠簸,看着路边逃难的百姓,有的抱着孩子,有的背着老人,突然明白:撤退不仅是为了军队,更是为了让这些百姓能多跑一段路,离战火远一点。 等日军1938年5月19日占领徐州时,城里早已空了。他们找到的,只有国军来不及运走的几门破炮,和墙上用红漆写的“还我河山”。而李宗仁带着撤退的部队,在豫东、皖西重新布防,后来在武汉会战中,正是这些保存下来的力量,又给了日军沉重打击。 多年后,李宗仁在回忆录里写:“台儿庄的胜利,是勇气换来的;徐州的撤退,是理智保住的。”他没说的是,那些在撤退中牺牲的后卫部队,有的整营都没能突围,他们用生命为大部队争取了时间,就像台儿庄的残垣断壁,虽倒下了,却为后来的抗战,埋下了希望的种子。 法肯豪瑟后来回了德国,在给希特勒的报告里,他终于承认:“中国军队的撤退,不是失败,是一种战略智慧——他们知道,战争的胜利,从来不是靠一场战役的得失,而是靠熬,靠耗,靠绝不屈服的意志。” 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

侬本多情

一战和二战初期,德国和中国的关系还是不错的,帮中国训练部队,也弄来不少武器装备武装国军。

从心开始 回复 08-25 18:01

对,后来跟日本签了同盟协议

cake 回复 09-13 01:26

幼稚可笑。知道二战德国和日本的目标吗?德国第一个要灭掉中国霸占中国,德国要打穿苏联,日本打穿中国,在青藏高原会师。就会无敌于天下。可惜中俄浴血奋战挡住了他们的攻势粉碎了纳粹毁灭世界的邪恶念头

风信子

怎么追击?人家数十万大军已集结完毕,追过去,已元气大伤的国军正好一头撞在人家的上!李宗仁作为一个军事家,绝不可能把自己的主力送到日本人的枪口!

天问 回复 09-07 21:19

淞沪应该建立战略纵深,逐次抵抗,而不是把全部精锐在上海一把梭哈

孤狼 回复 08-19 19:24

唉。。。。

积少成多

国与国只有利益哪有朋友,德国那时需中国的金属钨,珍珠港事件前美国还卖日本石油和橡胶。

个大头鬼 回复 一意 08-23 11:42

你要说国联,美国因为拒绝承认凡尔赛合约连国联成员国都不是,咋做常任理事国?

一意 回复 08-23 10:33

我说的是国联,不是联合国,国联是一战以后形成的,四大常任理事国英法俄日

用户10xxx89

德日不是同一阵营吗?哪来的德国顾问帮着打日本?不解!

大后方 回复 09-12 15:39

德日1940年才结盟

cake 回复 09-13 01:28

你真的懂德国的邪恶就不会说德国对中国好了

泥泞中的老虎

好像作者都知道,九十年代出生的人穿越回去了!不过框架倒是不差,确实是日军围上来了,不跑只有被消灭。

冰雪紫芝恋

欧洲那些小国没战略纵深,他们只能用方阵和防御工事抵御。中国地方大,地形复杂,可以灵活采用迂回包抄,围点打援,布口袋阵等一系列打法,这点欧洲人永远不会懂

鲮鱼

德国在中国一直很有人气

云动

国民党派系太多了!李宗仁很多军队指挥不动,不说李宗仁,就是蒋介石也一样!这种情况下怎么追?

老鹰 回复 09-07 16:59

没错,李除了桂系军队,还能完全指挥谁,都要毙汤桶了汤都无所谓,有老蒋后台撑着呢

买火柴的怪蜀黍

法肯豪森后来任德国驻比利时总督……

大愚加菜

中国人几千年的智慧,早就洞悉了阴阳变化。日本当时是强而不能持久,中国是体量大人口基数大而又国力孱弱。不能争一城一地得失,而是积小胜为大胜。持久战必会取得胜利。但是日本人也有清醒的,如石原莞尔提出来蚕食论,以战养战。这就非常危险,幸而天佑中华,日本判断错误。

石2004

李宗仁抗日功臣

白沙井

二战后期,拥有全美式装备的国军和日军战斗力就相当了

用户12xxx06

二战初期,德国给中国不少东西,蒋介石有好几个德械师;但直到珍珠港,美国一直在卖日本军火。别谈友谊,国与国之间是利益

小李飞刀

打下台儿庄?是守卫台儿庄吧?

用户10xxx52

台儿庄战役后,李宗仁策划五六十个师撤退,没有任何一个师被围歼,为武汉会战打下基础。

用户18xxx28

向英雄致敬!很多国军是好的!

卍 平常是道 卍

毛主席说得对:对日冠实施持久战,拖垮日本鬼子,赢得最后胜利!

天哥

德国顾问还以为李宗仁手下的是德国国防军。

致敬乌雅兆惠

基辅。钢铁要是下命令撤退,就好了。

用户10xxx10

致敬民族英雄[祈祷][祈祷][祈祷][点赞][点赞][点赞]致敬中华好儿女[祈祷][祈祷][祈祷][点赞][点赞][点赞]

土夫

李宗仁作为国民党军中最能打的将领之一,有勇有谋,作出撤退的计划,那实属迫不得已,敌我力量对比悬殊太大,盲目追击,只是羊入虎口。

文人墨客

国军战斗力,指挥,都差着呢…

招财猫

差距太大了

用户10xxx16

换粟裕和华野就包饺子了

邓贵华

西方人不会打仗

孤光一点萤

台儿庄战役的时候还有德国军事顾问?

小小咸鱼翻身 回复 08-08 12:06

瞎编的