中国经济报导:为切实解决通信业务电话营销扰民问题,中国移动、中国联通、中国电信三家基础电信企业于2025年8月联合发布规范电话营销专项举措,通过统一外呼标识、全流程合规管控、技术赋能拦截等多维度治理,构建“企业自律+技术防范+用户自主”的新型营销生态。

核心规范举措:从源头治理到过程管控

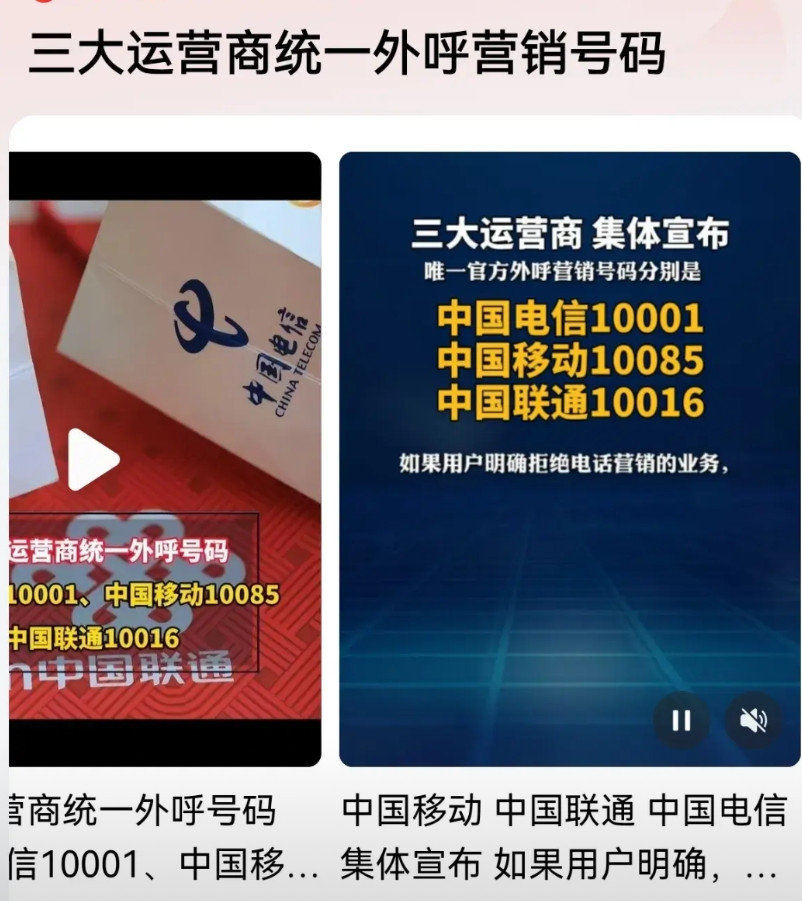

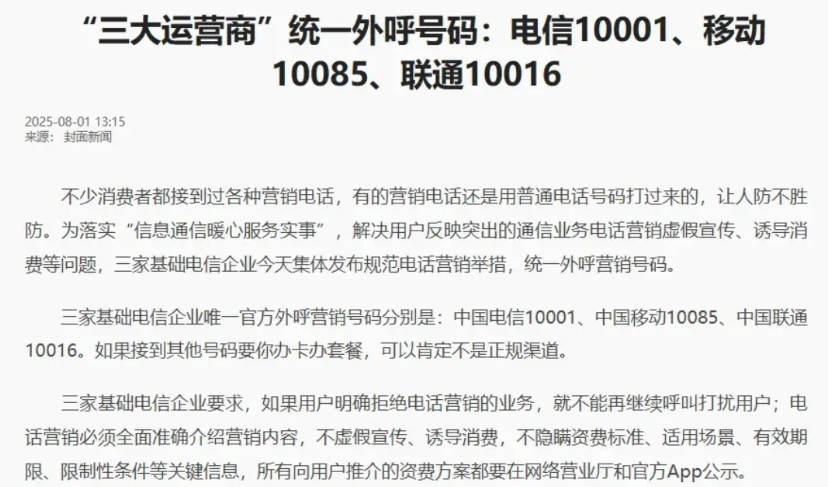

官方外呼号码唯一性管理

三家企业分别启用专属营销号码:中国电信10001、中国移动10085、中国联通10016,未授权任何单位或个人通过其他号码开展营销。

这一措施通过号码白名单机制,从源头杜绝“伪基站”冒用、虚拟号码骚扰等问题。

例如,中国移动同步在官网、APP显著位置公示10085为唯一营销热线,并与工信部“谢绝来电”平台对接,实现用户自主登记号码与营销系统的实时同步。

全流程合规化改造

事前审核:建立合作方资质白名单,要求所有外呼企业签署《合规营销承诺书》,严禁超范围、超频次呼叫。

例如,中国电信对合作方实施“三查三核”(查资质、查协议、查话术,核客户名单、核呼叫时段、核投诉记录),违规者立即终止合作并列入黑名单。

事中管控:推行“明码签约”制度,外呼时主动播报备案编号,短信内容需包含“退订回T”标识。

同时,全面实施AI语音质检系统,对营销话术进行实时合规性分析,自动拦截包含“最低消费”“免费赠送”等模糊表述的话术。

事后追溯:外呼全程录音并保存至少6个月,用户可通过客服热线申请调取录音核查。

2025年第二季度,工信部通过全量复查发现并整改违规营销录音1.2万条,涉及诱导消费、隐瞒资费等问题。

用户权益保障升级

双向确认机制:办理业务前需通过短信发送包含资费详情、生效时间等关键信息的确认链接,用户点击或回复短信后才能生效。

例如,中国联通在用户办理套餐变更时,除短信确认外,还通过APP弹窗二次提醒,确保用户知情权。

主动防护服务:推出“来电来信免打扰”功能,用户可通过运营商APP自定义拦截规则,如屏蔽特定号段、设置免打扰时段等。

云南移动已为超200万用户开通此服务,营销电话拦截率提升至85%。

一键举报与快速响应:整合12321网络不良与垃圾信息举报平台、企业客服热线等渠道,实现“一键举报、限时反馈”。

2025年第二季度,工信部通过12321平台受理非应邀商业信息投诉超15万件,处置率达98%。

技术支撑体系:构建智能拦截防护网

AI驱动的行为监测

部署大数据分析平台,实时监测高频呼叫、异常短信发送等行为。

例如,中国移动通过AI模型识别出单日呼叫超200次的异常号码,自动触发停机并推送至公安部门核查。

2025年上半年,三家企业累计拦截疑似骚扰号码超3000万个,关停违规语音专线3365条。

跨行业数据共享

与公安、互联网企业建立骚扰号码数据库共享机制,实现“一处标记,全网拦截”。标记超50次的号码将被强制停机,机主需线下实名申诉解封。

泉州鲤城区通过此机制,2024年成功拦截诈骗电话超20万次,涉案资金预警保持“零损失”。

终端级防护创新

推动手机厂商预装智能拦截模块,结合用户行为数据动态优化拦截策略。

例如,中国电信联合华为、小米等厂商,在手机系统层实现对10001以外营销号码的自动标注,并提供“亲情守护”模式,为老年用户增强防护。

长效治理机制:政企协同与生态共建

行业自律与监管联动

工信部建立十三部门联合治理机制,将违规营销线索移交市场监管、金融等部门溯源处置。

2025年第二季度,依法关停违规外呼软硬件推广信息29万条,曝光违规商家38家次,推动源头企业整改23家次。

同时,三家企业定期向社会公布治理成效,如中国移动每月发布《电话营销白皮书》,披露拦截数据、典型案例及改进措施。

用户教育与参与

通过营业厅、APP弹窗、短信等渠道开展“明白办、放心用”宣传活动。

例如,中国联通在全国2000余个营业厅设置“防骚扰服务体验区”,现场指导用户开通拦截功能;中国电信向所有用户发送官方外呼号码公告短信,覆盖超8亿人次。

此外,联合媒体制作反诈科普短视频,播放量超5亿次,提升用户识骗防骗能力。

国际经验本土化落地

借鉴美国“谢绝来电”(DoNotCall)登记制度,推出全国统一防骚扰信息服务平台(donotcall.cn),用户可在线登记拒绝接收的营销类型及时段。

平台已接入超1000家企业,2025年上半年处理登记请求超2000万条,合规营销企业响应率达95%。通过此次专项治理,三家基础电信企业正从“被动应对”转向“主动防控”,为构建清朗通信环境提供了可复制的治理范本。

随着技术迭代与监管深化,电话营销扰民问题有望得到根本性解决,推动通信行业向“以用户为中心”的高质量发展阶段迈进。