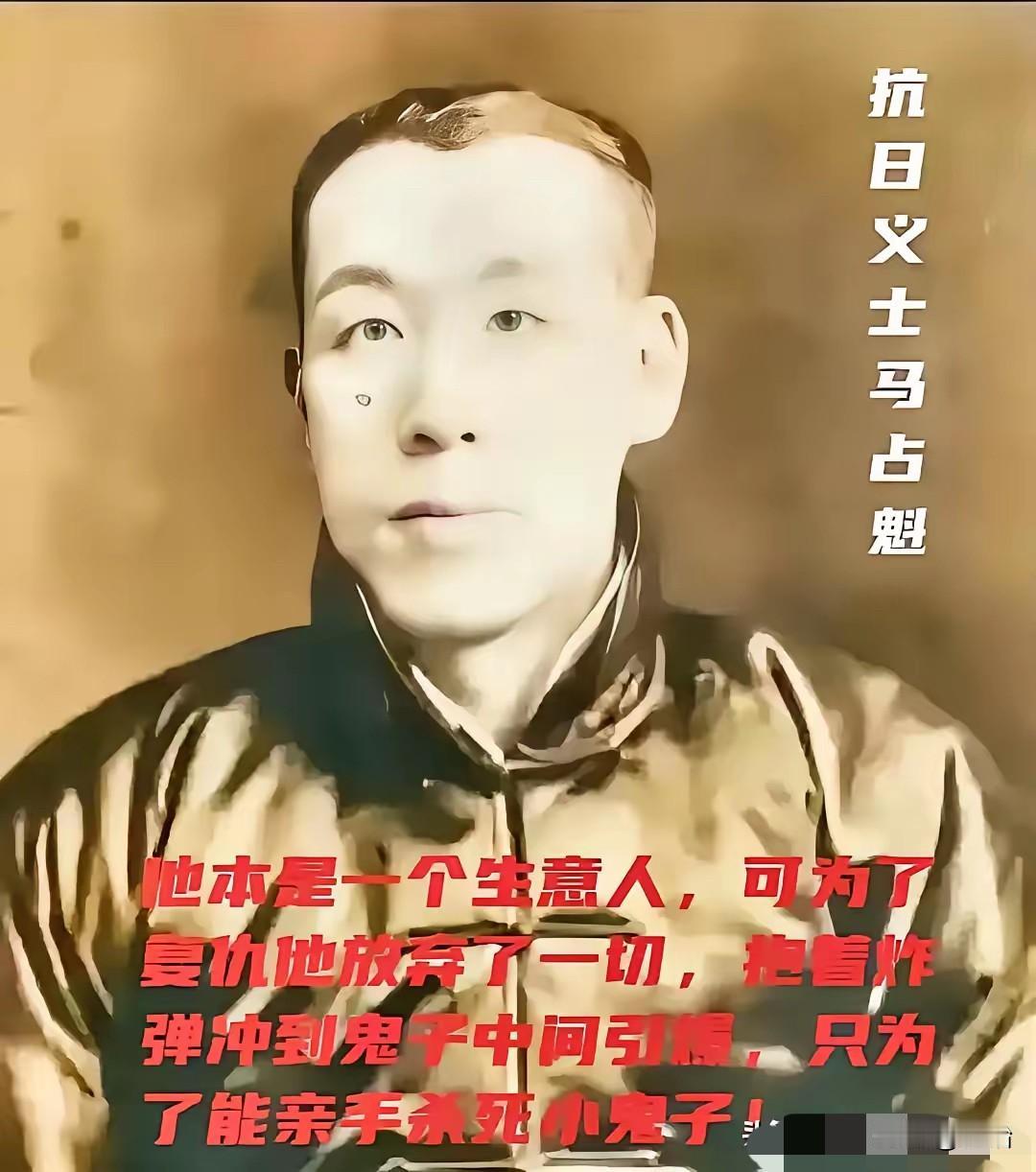

1932年,一17岁少年连同20多名抗日志士被日军当众杀害。士兵用刺刀剖开少年胸部,剜出心脏。见状,一商户紧握双拳,泪流满面,誓要手刃日寇复仇! 这个商户名叫马占魁,东北人,在朝阳经营着一家杂货铺,以此来维持一家人的生计。 马占魁不是生来就守着杂货铺的。他老家在锦州,父亲是个铁匠,1931年九一八枪响那天,日军的炮弹炸塌了他家的铁匠铺,父亲为了抢出那套传了三代的铁砧,被埋在了瓦砾里。那时候他才28岁,背着母亲和刚满周岁的儿子,一路逃到朝阳,用仅剩的几块银元盘下了这间铺面。 杂货铺不大,三尺柜台后堆着针头线脑、洋火洋油,还有附近农户要的农具零件。他手脚勤快,见人总是咧着嘴笑,街坊都说“老马这人实诚”。每天天不亮就去进货,回来时总能捎带帮独居的张奶奶挑桶水,给放学的孩子们留几块糖。谁也没见过他发火,直到那天日军把刑场设在了杂货铺对面的戏台子上。 那天他正给孩子喂奶,听见街面上传来铁链拖地的声响。扒着门缝一看,20多个衣衫褴褛的人被捆着,最显眼的就是那个17岁的少年,虽然脸上带伤,腰杆却挺得笔直。日军的军官叽里呱啦说了些什么,马占魁听不懂,只看见刺刀亮得晃眼。 少年被按在戏台中央时,还在喊“中国人不怕死”。然后就是那把刺刀,寒光一闪,再拔出来时,带着红得发黑的血。马占魁怀里的孩子吓得大哭,他却像被钉在了原地,眼睛盯着戏台,手里的奶瓶“哐当”掉在地上,奶水溅湿了裤脚也没察觉。 人群散了,日军骂骂咧咧地收队,戏台子上的血顺着木板缝往下滴,滴在青石板上,像一朵朵烂掉的花。马占魁站在铺门口,直到天黑透了,街灯亮起来,才缓缓走过去,蹲下身,用手指蘸了蘸地上的血,抹在自己的袖口上。 那晚他没关门。把母亲和孩子安顿睡下,他从床底下翻出父亲留下的那把锈迹斑斑的柴刀,在油灯下磨了整整一夜。刀刃越来越亮,映着他红血丝密布的眼睛。天快亮时,他把铺子里的钱和粮票都塞进母亲枕头下,留了张字条:“妈,儿子去做该做的事,您带好娃。” 他没去找日军硬碰硬。朝阳城里日军岗哨多,他一个人赤手空拳,无异于送死。他想起逃到朝阳路上遇到的那些穿灰布军装的人,他们说自己是抗日义勇军,在城外打游击。马占魁锁了杂货铺,揣着磨好的柴刀,朝着城北的凤凰山走去。 山路上遇到猎户老陈,见他背着刀,脸色不对,问他去哪。马占魁只说“找队伍”。老陈愣了愣,从怀里掏出个窝头塞给他:“往西走,过了三道梁,有棵大松树,树下有人等你。”后来他才知道,老陈的儿子也死在了日军的枪下。 在山里的日子苦。没粮的时候啃树皮,天冷了挤在山洞里互相取暖。他不善打枪,就跟着老兵学埋地雷,学怎么在黑夜里摸进日军的据点摸哨。第一次摸到日军营房外,他手心全是汗,摸到一个哨兵背后时,想起了戏台子上的少年,柴刀挥下去时,手稳得像当年父亲打铁。 1933年开春,日军扫荡凤凰山,义勇军被迫转移。马占魁在掩护大部队撤退时被流弹打中了腿,他让战友先走,自己靠在石头后,握紧柴刀等着日军。那天日军没找到他——猎户老陈带着几个村民,把他拖进了山涧的隐蔽处,用草药糊住伤口,躲过了搜山。 伤好后他没再回义勇军。不是怕死,是惦记着杂货铺里的母亲和孩子。他改了个名字,在附近的村子里帮人种地,夜里悄悄回朝阳城外看看,听说日军因为总被偷袭,已经把岗哨加了一倍。 有人说他后来在1938年参加了八路军,跟着队伍打了很多仗。也有人说他一直守在朝阳附近,直到1945年日军投降那天,才敢回到杂货铺,对着空铺子哭了整整一天。 没人知道那个17岁少年的名字,也没人知道马占魁最后到底有没有手刃更多日寇。但朝阳的老人们总说,那几年日军在城外总吃败仗,不是因为正规军多厉害,是因为太多像马占魁这样的人,把家仇国恨揣在怀里,藏在暗处,只要有机会,就会扑上去咬一口。 一个普通商户,本来只想守着杂货铺过安稳日子。可当屠刀架在同胞脖子上时,他攥紧的拳头里,攥着的何止是复仇的念头?那是一个民族被踩进泥里后,从骨头缝里迸出来的血性。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。