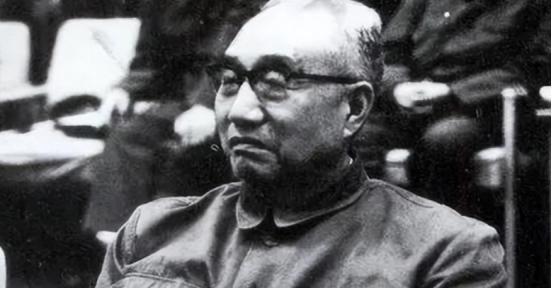

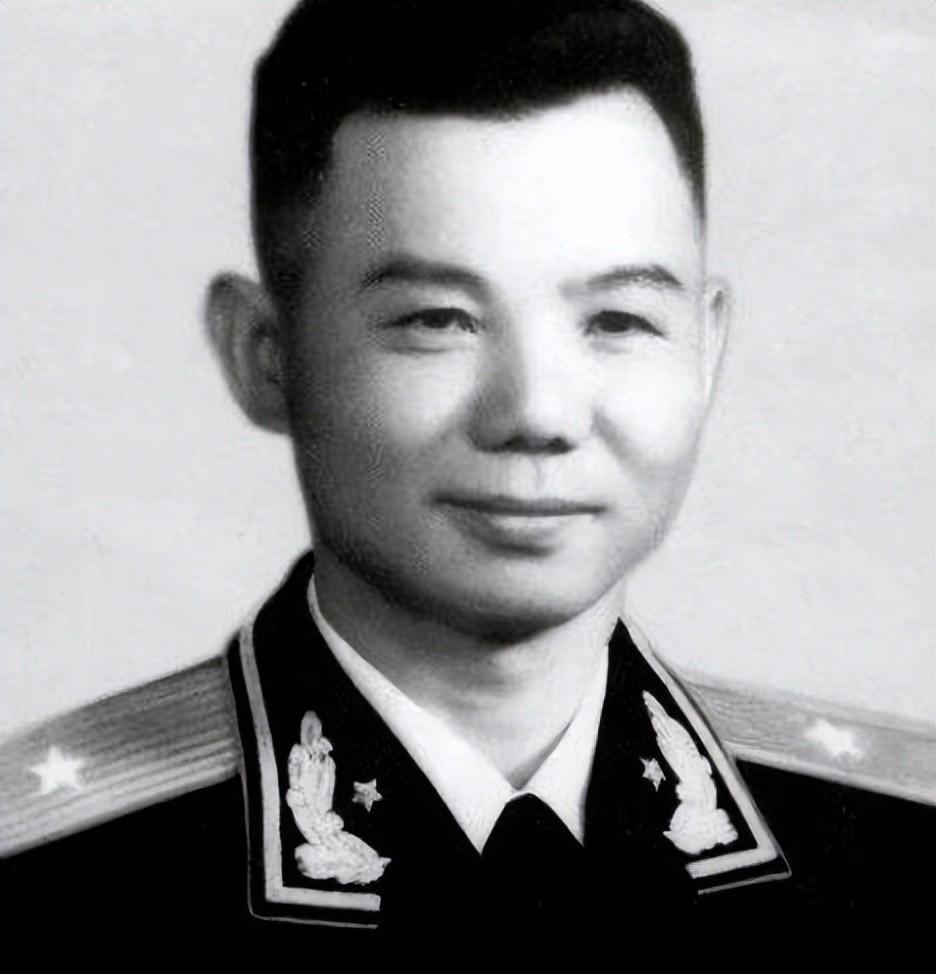

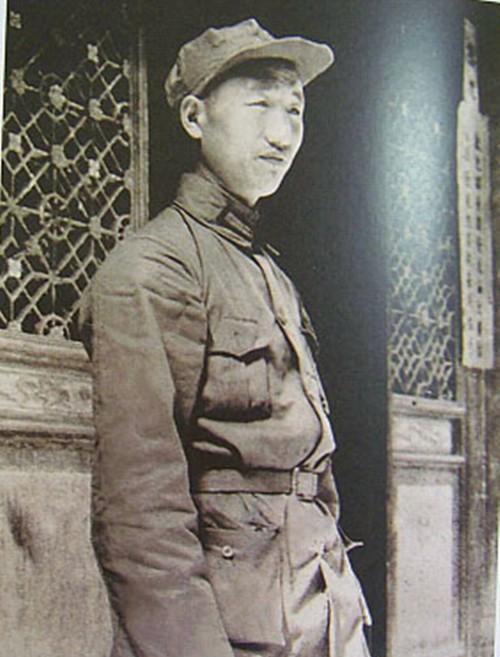

新中国成立后,毛主席想让刘伯承担任总参谋长,但是,刘伯承婉拒了,说:“总参谋长我已经当过四次了,总没有当好嘛,我还是去办学校,搞教育,当教书先生吧!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 新中国初立,百废待兴,军队的现代化建设是重中之重,所以当时,毛主席有意战功赫赫的刘伯承出任总参谋长,为新生的共和国军队掌舵。 可谁知,这位统率过千军万马的元帅,面对如此重任,竟笑着摆了摆手,婉言拒绝了,刘伯承给出的理由听着像句玩笑话:“总参谋长我已经当过四次了,总没有当好嘛,我还是去办学校,当个教书先生吧!” 一位身经百战的开国元勋,放着军界最高职位不当,偏要去办学,这究竟是功成身退的客套,还是深思熟虑后的一步大棋,要解开这个疙瘩,还得从他那几次“没当好”的总参谋长说起。 刘伯承一生与总参谋长的职务结了四次缘,每一次都充满波折,第一次是1927年南昌起义,他担任起义军参谋长,起义最终因敌我悬殊而撤退,第二次是1930年,他担任中央军委参谋长,在第四次反“围剿”中指挥出色,崭露头角。 可到了第五次反“围剿”,他因当面顶撞瞎指挥的共产国际顾问李德,战败后被撤了职,第三次是在长征路上,红军在黎平危急关头,中央再次起用刘伯承为总参谋长,他连轴转制定行军路线,帮红军转危为安。 然而,红一、四方面军会师后,张国焘搞分裂,刘伯承坚定支持中央,又被张国焘一怒之下免了职,第四次是1936年红军三大主力会师后,他再任总参谋长,正着手整顿部队,抗战就爆发了,他又主动请缨,转任129师师长奔赴前线。 这四次经历,两次因坚持正确意见被免职,一次临危受命,一次主动转岗,所谓的“没当好”,恰恰是他坚持原则、顾全大局的写照,并且刘伯承心里清楚,个人荣辱事小,革命大局为重。 不过,更现实的困境是,刘伯承的身体已经不允许了,年近六旬,右眼早已失明,左眼严重近视,听力也下降,长年的战火几乎掏空了他的身体。 但总参谋长这个位置需要日理万机,事必躬亲,刘伯承深知自己已是有心无力,唯恐因精力不济而耽误国家大事。 而在刘伯承心中,还有一份更深的忧虑,新中国成立了,但军队的现代化水平却远远不够。 甚至许多高级将领虽然作战勇猛,可对现代战争理论、多兵种协同,甚至是最基础的作战地图判读都相当陌生,普遍存在“本领恐慌”。 而刘伯承早在苏联伏龙芝军事学院留学时就意识到,未来的战争,决不能只靠“小米加步枪”和一腔热血,新中国军队最缺的,是能驾驭现代战争的专业人才。 并且刘伯承给中央写信,话说得恳切:“让我去办学校吧,我们最缺的是会打仗的将军,而不是坐办公室的官员。”毛主席理解并赞同他的远见,当即拍板。 在1950年11月,中国人民解放军军事学院在南京成立,开学典礼上,刘伯承单膝跪地,双手接过军旗,郑重地亲吻旗角,他用这个动作宣告,这所学院的使命只有一个:为国家培养能打赢下一场战争的指挥员。 但办学比打仗难得多,学院初建时,专职教员仅十二人,连一本现成的教材都没有,学员们也个个来头不小,杨得志、宋时轮这些沙场名将,进了课堂反倒犯了难。 有人私下抱怨这不像军事学院,倒像个手工作坊,可就是这些“土办法”,硬是把复杂的战术理论讲得通俗易懂。 直到朝鲜战争的爆发,成了最好的实践课堂,刘伯承立刻调整教学,把前线指挥员分批召回“充电”,将战场上的真实案例第一时间搬进课堂,他甚至在校园里建起模拟战场,坦克轰鸣,炮声隆隆,一度让南京市民以为附近在打仗。 而且刘伯承治学极严,1951年,学院组织实兵演习,天降大雨,有人建议推迟,他当场发火:“下雨怕什么,下炮弹也要演习,训练就是打仗,打仗还能挑天气?” 那天,刘伯承拒绝了旁人递来的草帽,就站在大雨里亲自指挥,这种军人的执着,比任何说教都更有力量。 但他的眼光不止于此,1952年,刘伯承大胆提议,将军事学院的海军、空军系独立出去,各自扩建为海军学院和空军学院,让各军种都有自己的“黄埔军校”。 到1956年,炮兵、装甲兵等一系列专业学院相继成立,一个覆盖陆海空和各技术兵种的现代化军事教育体系,在他手中逐步成型。 在刘伯承主政军事学院七年,培养了1100多名中高级指挥员,其中走出了5名上将、23名中将、24名少将。 并且在1962年中印边境反击战,参战指挥员中竟有八成毕业于这所学院,他们用一场酣畅淋漓的胜利,证明了刘伯承当年选择的价值。 回望历史,当其他元帅或进入中枢,或坐镇一方时,唯有刘伯承选择了一条看似寂寞的办学之路,他甘当人梯,为新中国的国防事业培养了最多的将帅之才。 【信源】中国青年网(南昌起义的首任参谋长 刘伯承)